لماذا لا يدرِّبون الحوَّامات

على جني العسل من أشعة الشمس؟

الشاعر التشيلي بابلو نيرودا من كتاب (التساؤلات)

حكت لي جارتي أم عُبيدة أنّ رئيس فرع الأمن العسكري في دمشق سألها حين سافرت من إدلب إلى دمشق لزيارة ابنها الذي يخدم مُجنّدًا إلزاميًّا في هذا الفرع منذ أكثر من خمس سنوات، ولا يستطيع زيارة أهله في إدلب-لا يُريد الانشقاق عن الجيش العربي السّوري- فكانت هي من يذهب لزيارة ابنها. قال لها رئيس الفرع في دهشة واستغراب، والحيرة ما تزال في تعابير وجهه، وقد مضى أكثر من عام على دخول الثوار مدينة إدلب: كيف دخلت المجموعات الإرهابيّة المسلّحة المدينة ومن ساندهم، هل تعاونوا مع أهل المدينة حتى دخلوا هيك فجأة “طب غم” وما أشكالهم، هل بينهم أجانب، وهل كانت أعدادهم كبيرة كما يُقال؟

على أم عُبيدة أن تبتكر جوابًا مُقنعًا حتى لا يُعرقل جوابها خطة زيارة ابنها، ولا بدّ أن تكون حذرة في اختيار كلماتها حتى لا تقع في المحظور ويحصل ما لا يُحمد عُقباه. قالت: سيدي نحن لم نكن نصدق ما يُشاع بأنّ المجموعات الإرهابيّة المسلّحة دخلت المدينة، لأننا كُنّا محبوسين في بيوتنا ولم نخرج منها مدة ثلاثة أيام، كُنّا نسمع صوت إطلاق القذائف وزخات الرصاص الكثيف فقط، وحين خفَّت شدّته وسكن، خرجنا من بيوتنا، فوجدناهم أمامنا في الشوارع والساحات.

مع الأيام أصبح دخول الثوار إلى مدينة إدلب لغزًا محيّرًا في أعين أهل السلطة السورية. وصار السؤال يتردّد كثيرًا في ما بينهم -وعلى أعلى المستويات- كيف دخلت هذه العصابات المسلحة المدينة بهذه السهولة وفيها ما فيها من قطعات الجيش والأفرع الأمنية وحزب البعث الحاكم والمحافظ؟

إذا أراد المرء أن يعرف كيف دخل الثوار مدينة إدلب عليه أن يعرف كيف خرجوا منها قبل ذلك. وكلّ من يطرح هذا السّؤال سيخطر في باله مستهل المقال المشهور الذي كان يكتبه الصحافيّ “حسني البورظان” في مسلسل صحّ النوم “إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، فعلينا أن نعرف ماذا في البرازيل” ومعرفة ما جرى في مدينة إدلب أبسط مما يعتقد أهل السلطة. وبما أنني من أهل هذه المدينة وعشتُ تفاصيل خروج الثوار منها وعودتهم إليها بهيئة جديدة بعد ثلاث سنوات من خروجهم بقوة السلاح. فأقول: أيقظني في فجر يوم السبت العاشر من شهر آذار/ مارس 2012 صوت جنازير المدرعات من دبابات وعربات “بي أم بي” تسير على الأسفلت، آتية من جهة طريق أريحا -المسطومة- إدلب. كان عدد المدرعات كبيرًا، فهدير محركاتها أيقظ سُكان المدينة.

خرجتُ من بيتي إلى الشارع قبل آذان الفجر أستطلع الأمر، فلمحتُ في غبش الفجر في إحدى زاويا الحارة ولدًا من أبناء الحارة في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره. كان يحمل بندقية صيد آلية “كمبكشن” لمع معدنها “النكل” في الظلام، و”يتمنطق” أو يتحزَّم بنطاق من الخرطوش. سألته: ماذا تفعل؟ قال: ألا تسمع صوت هدير الدبابات؟ قلتً: بلا، أسمعها، وماذا ستفعل أنت؟ قال: سنُدافع عن الحارة. قلتُ له: قواك الله. وعدتُ إلى البيت، أيقظتُ الأولاد وأمهم من النوم وحملنا في أيدينا بعض الحاجيات الضرورية وغادرنا الحارة إلى مكان أكثر أمنًا في حارة ثانية عند أهلي وتركنا باب البيت مواربًا حتى لا يُكسره الجنود بعد دخول الجيش المدينة وتفتيشها. وقد نسي ابني -سامحه الله- علم الثورة في البيت، فنال البيت نصيبًا وافرًا من التخريب والنهب وهي مفارقة مذهلة في دلالتها.

كانت الأجهزة الأمنية بفروعها كافة قد حوصرت في نهاية عام 2011 في المربع الأمني من قبل أكثر من مئة شاب مسلح من أهل المدينة. وكانت التظاهرات اليومية قد سيطرت على أغلب شوارع المدينة باستثناء ساحة هنانو التي يُطل عليها تمثال المجاهد إبراهيم هنانو وحولها دار الحكومة والبلدية وفرع الأمن العسكري والشرطة العسكرية وفرع المخابرات الجوية الذي احتل مبنى مدرسة النهضة الإسلامية التي درستُ فيها المرحلة الابتدائية.

وما زلتُ أذكر ما حدث في جمعة “الزحف إلى الساحات” في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2012. كان وفد الجامعة العربية بحضور رئيس المهمة الفريق أول ركن السوداني “محمد أحمد مصطفى الدابي” قد وصل إلى إدلب وعلمت تنسيقيات الثورة بذلك. وكان أهل بلدات تفتناز وتعوم وبنش إلى الشمال من إدلب قد توجهوا من الصباح في تظاهرات عارمة سيرًا على الأقدام باتجاه مدينة إدلب. وصلت التظاهرات السلمية يومها إلى قرب ساحة إبراهيم هنانو أمام فرع المخابرات الجوية ليتم الاعتصام هناك في تلك الساحة الفسيحة، ولكنهم وصلوا بعد الظهر -كانت مسيرتهم طويلة على الأقدام- وكان وفد الجامعة العربية قد غادر مدينة إدلب إلى مدينة سراقب بعد زيارة الوفد ساحة التظاهر أمام مسجد سعد بن أبي وقاص والصعود إلى سطح المسجد في حي الثورة.

كنتُ أقف على رصيف متحف مدينة إدلب في ساحة “المحراب” عندما عبرت سيارات وفد الجامعة العربية السوداء -سوداء حال السيارات مش الجامعة العربية- الطريق متوجهة إلى سراقب عصر ذلك اليوم، حينها خلت المدينة من المراقبين مع وصول مسيرة تظاهرات أهالي تفتناز وتعوم وبنش لتنضم إلى تظاهرات مدينة إدلب القامة من الاتجاه الآخر لشارع المحافظة حيث وصلوا إلى أمام “قصر العدل” فقط. قُدّر يومها عدد المتظاهرين، بين مدينة وريف، بحدود 250 ألف متظاهر، كانت جمعة عظيمة لم تشهد مدينة إدلب مثيلًا لها، ولعلع الرصاص الحي باتجاهنا كنتُ أسير مع التظاهرة القامة من ساحة المحراب أُرافق الضيوف من ريف محافظة إدلب وسمعتهم يلعنون الساعة التي خرجوا فيها من قراهم دون سلاح -قال تظاهرات سلمية قال، هذا النظام لا يفهم معنى تظاهرات سلمية، هذا كان فحوى حديثهم، شلتُ منه الشتائم- كان الرصاص يُلعلع من كل اتجاه، من جهة الأمن العسكري ومبنى المحافظة والبلدية والمُخابرات الجوية. تراكضنا نحو “الزواريب” الضيقة في الأحياء الشعبية وما زلتُ إلى اليوم- بعد أكثر من عشر سنوات- أحس بأزيز الرصاص خلف ظهري، نجوتُ من الموت بأعجوبة. بعدها بأشهر قليلة دخل الجيش المدينة، لتحريرها من مئة مسلح، أغلبهم شباب متحمّس في مقتبل العمر لا خبرة له في استعمال السلاح ولا في خوض المعارك، فحصدهم الجيش المدرع حصدًا، واستطاع من نجى من الموت الهروب إلى أرياف المدينة ليعودوا بعد ثلاث سنوات في حدود ستة آلاف مقاتل من مختلف الفصائل والمحافظات السورية لتحرير إدلب.

سيداتي سادتي كانت وحدات الجيش والأفرع الأمنية قد صنعت حواجز على مداخل مدينة إدلب الرئيسة والفرعية على الكورنيش وبذلك فصلت المدينة عن الريف القريب منها وتحصنت في نقاط عسكرية لا هي حصينة بما فيه الكفاية ولا هي مجهزة تجهيزًا عسكريًا نظاميًا يعني “قوت حتى لا تموت” من هذه الحواجز: حاجز السكن الشبابي على طريق معرة مصرين شمال مدينة إدلب، حاجز معمل الكونسروة على طريق الروج كفر تخاريم سلقين حارم غرب مدينة إدلب، حاجز طريق أريحا في جنوب مدينة إدلب، حاجز الإسكان العسكري شمال مدينة إدلب، حاجز مطحنة الحبوب، والعديد من الحواجز على الطرق الفرعية مع القرى القريبة من المدينة فيلون، عين شيب، مرتين، قميناس، تل دينيت، معمل حلج وغزل الأقطان. أعرف هذه الحواجز -من بعيد طبعًا- قبل اقتحامها من قبل الثوار وكانت متهالكة أكلها عدم الانضباط وفقر عناصرها وجوعهم، لذلك كان اقتحامها عملية سهلة وانهارت هذه الحواجز في يومين أمام زحف الثوار.

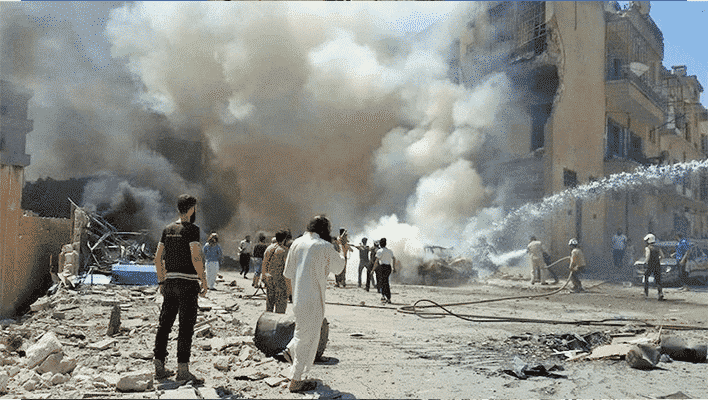

بعد دخول الثوار مدينة إدلب ظهر يوم السبت 28 آذار/ مارس 2015 وهروب قوات الحكومة السورية وعناصر الأفرع الأمنية والمحافظ من المدينة على الطريق الذي تُرك مفتوحًا عن قصد بين إدلب أريحا جسر الشغور اللاذقية، أصبح نصف مليون إنسان في المدينة مثل طيور حمام أضاعت اتجاهها، ترتجف خوفًا وتموت رعبًا من صوت هدير الطائرات الحربيَّة والقذائف الصاروخيَّة التي تستهدف الأحياء السكنية والدوائر الحكومية التي بقيت سليمة تمامًا ولم يُكسر فيها لوح بلور واحد عند دخل الثوار المدينة. ولكن الطيران الحربي “هشَّم” المباني الحكومية والدوائر الخدمية والمشافي بعد ذلك تهشيمًا.

أغار الطيران الحربي أول مرة مستهدفًا بعد منتصف ليلة الأحد 29 آذار/ مارس 2015 مشفى الهلال الأحمر في قلب مدينة إدلب بصاروخين أحرقا المشفى بمن فيه. في الصباح الباكر ذهبتُ إلى ما كان مستشفى الهلال الأحمر وسط ساحة بازار المدينة، كان المشهد مُرعبًا.

في الأسبوع الأول من شهر نيسان/ أبريل 2015، أحصيتُ أكثر من خمسين غارة جوية بصواريخ مختلفة. كنتُ أذهب في الفجر إلى موقع الاستهداف الليلي لرؤية هول الدمار. تساءلت حينها بماذا كان يفكر القائد العام للجيش والقوات المسلحة عندما أمر الطيران الحربي بقصف المشافي والمراكز الطبيَّة في مدينة إدلب؟

بعد أيام قليلة ما عُدنا نُطيق خلع أبواب قلوبنا ونوافذ منازلنا وهشيم البلور في حدائقنا وبكاء الشُهداء في مقابرنا والمُصابين في مشافينا التي قصفتها الطائرات الحربية. حملتُ أبي وأمي في سيارة “سوزوكي” واتجهنا إلى مزرعة أخي المهجورة المنهوبة في وادي “حاج خالد” غرب مدينة إدلب.

هرول الناس من المدينة -المؤيد والمعارض- إلى القرى والمزارع والبساتين حول المدينة حاملين ما تيسَّر من حاجات ضرورية وافترشوا الأمكنة التي وصلوا إليها، أرض جدك أرض جدي لا فرق. وكان الربيع في أول تنفسه ما يزال، وبراري إدلب خالية لا ماء فيها ولا حياة ولا ما يؤكل.

وبدأت المجزرة، كانت الطائرات الحربية تصبُّ حمم صواريخها على المدينة، ثم تبعتها الحوّامات ببراميلها وصهاريجها وحاوياتها المتفجرة. ثم تبع هذا الكلّ-بعد ذلك حين تدخلت روسيا رسميًا- الطيران الحربي الروسي وصواريخه الارتجاجية. وحين تجتمع كل أنواع الطائرات الحربية بكل أنواع الطائرات الحربية في سماء مدينة إدلب تكون المجزرة مضاعفة وأشلاء البشر على مدّ النظر.

في حي البيطرة الذي أسكنه في مدينة إدلب حاول الطيران الحربي الروسي والسوري استهداف مبنى مديرية البيطرة أكثر من مرة خلال أشهر عديدة وفشل في إصابته، ولكن الصواريخ كانت تُصيب بيوتنا التي نسكنها. ماذا نفعل؟ بعد أكثر من عشرين غارة ودمار نصف الحارة أصاب الطيران الحربي أخيرًا مبنى مديرية البيطرة الذي كان خاليًا تصفر الريح في جدرانه.

في ملجأ تحت قرص درج البناية التي نسكنها ومعي أبي وأمي فقط، وهي بعيدة عن مبنى مُديرية البيطرة في حدود خمسين مترًا، وكانت زوجتي والأولاد قد نزحوا مع أهل زوجتي إلى قرية “عين شيب” إلى الغرب من مدينة إدلب، كنا في ذلك الملجأ يومها-حيث نعود من البراري إلى منازلنا في المدينة بين حين وآخر- نسمع هدير الحوّامات على علو شاهق تأتينا على مهل من فوقنا. ونقول في سرّنا: يا الله إلى أين نروح؟ نتسمَّر في أماكننا حين نسمع هدير مراوحها في السماء، ها هو الرعب الآتي من السماء، ها قد وصلت فوق المدينة، وها هي على علو شاهق، ها هي الآن تُلقي حمولتها، فنسمع هدير تلك الكتل يشقُّ الهواء الساكن شقًا، تشطره الكتل الساقطة شطرًا، نسمع صفيرها، كصوت عاصفة من ريح صرصر، على من ستسقط هذه الكتلة المتفجرة الهوجاء العمياء؟ وكم ثانية من الوقت حتى تصل إلى الأرض؟ من يعرف ذلك في ليل المدينة البهيم.

كُنا نراقبها في المساء حين أسقطت الحوّامات كتل حواجز الشارع الإسمنتية التي يزن الواحد منها أكثر من طنَّين، لم نرها حين سقوطها في هذا الليل البهيم، بل كُنا نسمع صوتها، ومن سمع ليس كمن رأى. كتلة اسمنتيَّة ساقطة من حوّامة حربيّة تُحلِّق في سماء المدينة على علو شاهق، أكثر من خمسة كيلو مترات، وأنت تحتها، يُلقيها صاحب ذلك الخيال الباذخ، فتهمد الأبنية همدًا بمن فيها. ونقول من شفاهٍ ابيضَّت من الرعب: كيف تحتمل قلوب البشر هذا التسونامي من الخيال المُرعب؟ ومن اخترع هذه الفكرة الجهنميَّة؟ هل كان يشرب وسكي اسكتلنديَّة مغشوشة، أم هذه خيالات حشيش؟ هل نحن في محششة، في غرزة عسكريِّة؟ هل يُعقل أن جنرالًا في الجيش يقول لعناصره: استعملوا هذه الكتل الاسمنتية ضد “الإرهاب” بعد أن نفذت ذخيرته من البراميل المتفجرة. كيف تفتق خياله عن هذه الفكرة؟ كتل اسمنتيَّة -منصفات الشوارع- يُسقطها على البشر، ليقتل “الإرهاب” فكرة عصريّة لم تحصل في التاريخ الحديث. وتعال قل إن هذه الحوادث حقيقية، من يُصدق ذلك؟

لي ملحوظة هُنا:

لا بدّ من شرح ما نعنيه بالبراميل المتفجرة -لمن لا يعرف- وهي تحتاج فعلًا إلى شرح لأنها غير “الألغام البحرية” التي تُسقطها الطائرات المروحية فوق رؤوس الخلق وقد انفجر أحد الألغام البحرية الساقطة من حوّامة حربية في السماء في الجو قبل وصوله للأرض في حي “الضبيط” عند جامع الفرقان في مدينة إدلب واستُشهد بشظية منه صديقي المسيحي “حنا حكيم” الذي كان يجلس بعد عصر ذلك اليوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس 2015 أمام دكان بقَّال الحارة. كان أتعس يوم مرَّ في حياته التي فقدها، فقد جاء ذلك اليوم ضيفًا إلى مدينة إدلب ليتفقد بيته -بعد هجرة قسرية- ولكن القدر لم يمهله-ولكنه أمهلني لتحيته وسؤاله عن أحواله قبل دقائق من مقتله- فقد قُتل العشرات ظهر ذلك اليوم، واختلط دمهم وأشلاء أجسادهم مع أشلاء البطيخ الأحمر الذي فجرته صواريخ الطائرات الحربية التي قصفت سوق خضار مدينة إدلب. ثمَّ جاءت في عصر ذلك اليوم حوّامة أسقطت لغمين بحريين أحدها في حي البستان والأخر في حي الضبيط.

تعال أحكي لك فقط عن أربعة أنواع من هذه البراميل ومواقع سقوطها في مدينة إدلب:

النوع الأول: الصهريج المتفجر -وهو أخطرها- خزَّان الماء؟ نعم، لا تستغرب الأمر، هو ذاك الذي يجره التركتور الزراعي ويتسع بين أربعة وخمسة آلاف ليتر من الماء أو البترول. يُعدَّل ويُحشى بما تيسر من متفجرات وتحمله الحوّامة ربطًا بالحبال وتتجه صوب هدفها. يقول المثل عندنا في إدلب “يا حجرة ربي وين ما طبيتي طبي” ويمكن أن يصبح “يا أيتها البراميل والصهاريج المتفجرة وين ما طبيتي طبي” هذه الصهاريج تحمل قوة تدميرية هائلة. سقط أحدها فوق بناية “أم الياس” من أربعة طوابق فأزالها من شروشها مع جيرانها وأهلك نصف الزقاق في حي الثورة عند مكتب وردان بدلة العقاري. أما الصهريج الذي وقع في حارة بستان “آل الرَّنة” إلى الشمال من “بن الأحلام” فكان حُلُمًا بقوة “سبعة” على مقياس ريختر للزلازل، وفي القرآن: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8). نعم، ورأينا الشر ماثلًا أمام أعيننا.

النوع الثاني: برميل مصفَّح أكبر من برميل النفط بقليل تُركَّب له أربع عجلات معدنية ثمَّ “يُدكُّ” بأنواع المتفجرات وبفتيل إشعال ظاهر ويُحمل في بطن الحوّامة وقد تحمل أكثر من واحد وتتجه صوب مسرح العمليات لتلد هُناك. سقط أحدها على الرصيف الشرقي بين القصر العدلي والمحافظة ولم ينفجر ولكنه تمزق وبانت أحشاؤه. وقد كان موجودًا في المكان حين غادرتُ المدينة مع أسرتي في رحلة الرحيل إلى شاطئ بحر إيجة أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

النوع الثالث: حاويات الزبالة، يعرفها الجميع. تُصفَّح الحاوية المعدنيَّة من جديد بالحديد وتُحشى بالمتفجرات حتى تغشى، ثمَّ تُحمل ربطًا بالحبال إلى مكان التنفيذ وترمى هُناك على الخلق. سقطت إحداها على كتف حارة بيت “آل عبيد” خلف المصرف المركزي في الحارة القبليَّة فأهلكتها. وكنا نشاهد من سطوح بنايات مدينة إدلب سقوط الحاويات المعلقة بالحبال في الحوّامات الحربيّة على أختنا مدينة أريحا التي تبعد عنا عشرة كيلومترات.

النوع الرابع: أنابيب جر الماء من معدن “الفونط” بطول متر أو مترين قياس عشرة إنشات أو تزيد بحسب المتوفر. تُسدُّ من طرفها وتُدك بما تيسر من بارود وقطع حديد ويُختم طرفها الثاني بالحديد وتترك فتحة ليخرج منها فتيل الاشعال. يٌشعل هذا الفتيل بجمر السيجارة ثم يُرمى من الحوّامات على الخلق. وهو أخطر حتى من القنابل العنقودية التي ترميها الطائرات الحربية الروسية على براري وطرقات مدينة إدلب.