مقدمة

تحتاج السياسة وقراءة مسارات الواقع واتجاهاته المستقبلية إلى الابتعاد من سطوة اللحظة الآنية وكثافتها، بما تخلقه من تفاؤل أو تشاؤم، والاقتراب أكثر من قراءة ما هو راهن في تواصله مع التاريخ. من هذه الزاوية، كان توقّع الآفاق السلبية لثورات الربيع العربي على المدى القريب، وربما المتوسط أيضًا، ممكنًا قبل الوصول إليها فعليًا، استنادًا إلى قراءة سياسية واقعية مرتبطة بقراءة تاريخية بعيدًا عن الرغبات والمواقف السياسية. صحيح أن النتائج الراهنة لم تكن حتمية، لكنها كانت الأكثر احتمالًا، وما دامت كذلك كان يمكن وضع استراتيجيات كبرى واتباع سياسات بعينها للحدّ من النتائج السلبية المتوقعة، وهذا عمل رئيس يقع على عاتق النخب الفكرية والسياسية. وصحيح أيضًا أن الثورات بحدّ ذاتها كانت خارجة على توقعاتنا، وأن الواقع يحتمل حدوث مفاجآت تتجاوز تفكيرنا وحساباتنا، لكن أهل السياسة ينبغي لهم ألا يرهنوا عملهم كله بحدوث المفاجآت التي يتمنونها.

تهدف هذه المقالة إلى القول إن ثورات الربيع العربي والانتقالات السياسية في المنطقة العربية جزء من مسار عالمي تاريخي باتجاه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن هناك سمات عامة تميز الثورات والانتقالات كافة، مثلما هناك سمات خاصة بكل بلد، لكنها لا تصل إلى درجة عدم قابلية الدول العربية للديمقراطية، وتهدف أيضًا إلى إظهار ضعف النخب السياسية الثقافية، والقوى السياسية والمدنية، في المنطقة، فكرًا وخبرةً وأداءً؛ فكثير من إشكالات الثورات والانتقالات سببها هو هذا الضعف، لذلك تغدو الحالة الراهنة نتيجة متوقعة من حيث أبعادها الأساسية. وتحاول المقالة أيضًا استكشاف فهم آخر أوسع للمرحلة الانتقالية، يربطها بالثورة قبلها، على اعتبار أن الخيارات خلال مرحلة الثورة تؤثِّر كثيرًا في طبيعة المرحلة الانتقالية. وتهدف أخيرًا إلى وضع محدِّدات أساسية، وعامة، بالاستفادة من تجارب بلدان أخرى، لنجاح الانتقال السياسي الديمقراطي.

أولًا: الثورات والانتقالات الديمقراطية عبر التاريخ؛ لمحة عامة

بدأت الديمقراطية بإثبات حضورها عالميًا في عقب الثورتين الأميركية والفرنسية؛ كانت ثورات الربيع الأوروبي في عام 1848 انتهت أنظمة ملكية عديدة حكمت أوروبا قرونًا بمساعدة الكنيسة ورعايتها[1]، لكنها عادت وتعرضت لانتكاسة بعد ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، وظهور الفاشية في إيطاليا، والنازية في ألمانيا، لنكون أمام حربين عالميتين أعادتا في الحصيلة تشكيل خريطة العالم. لكن بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية في 2 أيلول/ سبتمبر 1945، عادت الديمقراطية تدريجًا إلى أوروبا الغربية، وإلى دول أخرى في العالم مثل اليابان والهند. وفي أوائل السبعينيات، حدث تحول نحو الديمقراطية في دول أوروبا الجنوبية، اليونان وإسبانيا والبرتغال، وفي عدد من دول أميركا الجنوبية، مثل البرازيل. وبعد سقوط جدار برلين في عام 1989 في إثر ضعف الاتحاد السوفياتي، سارت دول أوروبا الشرقية في طريق الانتقال الديمقراطي، وحدث الأمر نفسه في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في كانون الأول/ ديسمبر 1990، كما امتدت الديمقراطية في التسعينيات إلى عدد من دول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، ليظهر وكأن الديمقراطية تتحول إلى نظام عالمي سائد.

أما دول المنطقة العربية، فقد ظلت في حالة جمود، على الرغم من وجود بعض التجارب المحدودة التي حاولت إحداث تغيير بدرجة ما، لكنها لم تستمر[2]. هذا دفع بعض الباحثين إلى الترويج لفكرة خصوصية المنطقة العربية، بمعنى أنها تشكل استثناء من حيث قابليتها للنظام الديمقراطي الذي أصبح مسيطرًا على المستوى العالمي، خصوصًا مع وصول الديمقراطية إلى بلدان إسلامية مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا. لكن الديمقراطية نفسها تعرضت مرة أخرى، في أوائل القرن الحادي والعشرين، إلى انتكاسة، عندما ظهر أن روسيا تعود بصورة حثيثة إلى حضن الاستبداد، وأن الصين ظلت محافظة على نظامها الاستبدادي على الرغم من اقتصادها القوي وحضورها العالمي، إلى جانب إخفاق الديمقراطية، في عددٍ من الدول الأفريقية، في إنجاز التنمية والعدالة الاجتماعية، ثم جاءت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في أميركا، وأدّت إلى نشوء استقطاب عالمي جديد، ومن بعدها الحرب الأميركية ضد العراق في 2003، ما أضاف عقبات جديدة أمام التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية.

في أواخر 2010، وأوائل 2011، تجدّدت مسيرة الديمقراطية، فقد فتحت ثورات الربيع العربي مسار تغيير جديد وعميق في حركة الواقع، بعد جمود امتدّ نحو أربعة عقود، ولتدلِّل على خطأ فكرة خصوصية المنطقة العربية من حيث معاداتها للديمقراطية، وعلى أن الثورات التي تسعى لتحصيل الحقوق السياسية والاجتماعية جزء من نهج طبيعي في التاريخ البشري لا تستثني أحدًا. وسيطر التفاؤل على المزاج العام في بداية الثورات، لكن مع مرور الوقت، وارتباك الثورات في بعض البلدان، وانسداد آفاق المراحل الانتقالية في بعضها الآخر، عاد الإحباط، وعاد معه الحديث عن عدم قابلية المنطقة العربية للديمقراطية.

دخلت مصر، بعد التوتر والانقسام الشديدين خلال ولاية محمد مرسي، وبعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، في مرحلة عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير. أما في اليمن وليبيا، فتصاعد العنف بسبب الانقسامات القبلية والسياسية والانفلات الأمني والتدخلات الخارجية، لكن التجربة الأسوأ، على المستويات كافة، كانت في سورية. وتبقى التجربة الأهم، نسبيًا، إلى اليوم، تجربة تونس التي أدّت إلى إقرار دستور ديمقراطي وانتخاب رئيس وبرلمان دائمين في نهاية 2014.

على الرغم من الانكسارات والهزائم التي أُصيبت بها الديمقراطية، إلا أن مسار التاريخ يشير إلى أن الأنظمة الاستبدادية بأشكالها كافة، حكم العائلة، حكم الحزب الواحد، الحكم الديني… إلخ، ضدّ منطق التاريخ، ولا تمتلك القابلية للاستمرار، وأن الديمقراطية ستبقى على جدول أعمال الشعوب إلى أن تتحقق.

ثانيًا: مفهوم الانتقال وسماته العامة

تتميز المرحلة الانتقالية في حياة الدول والمجتمعات عمومًا بالاضطراب والتعقيد وعدم الوضوح وغياب اليقين والضبابية، كونها تمثِّل مرحلة يجري فيها بناء نظام جديد وتوازنات جديدة في مواجهة نظام قديم يحاول البقاء واستيعاب الهزات التي يتعرض لها، لذلك يستحيل أن يكون مسار الانتقال السياسي مسارًا خطيًا من دون تعرجات. لا توجد وصفة سحرية أو ثابتة تصلح لأن تُعمّم وأن تكون موجِّهًا للفاعلين السياسيين في أي بلد، لإنجاح عملية الانتقال. هناك تجارب انتقالية عديدة ومتنوعة، وبحكم أنه لا يوجد بلد يشبه الآخر، فإن كل تجربة انتقال إلى الديمقراطية لها شروطها الخاصة. مع ذلك، هناك ما يمكن تعلُّمه من تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، ومن التعرف إلى نجاحات وإخفاقات التجارب الأخرى، والتحديات التي واجهتها. هناك عوامل عديدة تؤثر في مسار الانتقال الديمقراطي؛ الثقافة السائدة وتاريخ البلد والبنى الاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة نظام الحكم القائم، والنخب الثقافية والسياسية، فضلًا عن الطريقة التي يتم فيها ترتيب عملية الانتقال نفسها.

الانتقال السياسي عملية سياسية وقانونية متدرِّجة، يمكن أن تمتدّ سنواتٍ، وتُتوج بانتخاب هيئات دستورية وبرلمانية تمثل الإرادة الشعبية في لحظة ما، وهيئات تنفيذية تمتلك سلطات سيادية محدَّدة بنص الدستور[3]. وتُتبع المرحلة الانتقالية بمرحلة تسمى مرحلة تعزيز الديمقراطية، هدفها ضمان متانة البناء الديمقراطي الوليد، وسدّ الأبواب التي يُمكن أن يعود منها الاستبداد، ولا يمكن القول برسوخ الديمقراطية إلا بعد تكرار الانتخابات وتداول السلطة بفواصل زمنية محدّدة، والوصول إلى مؤسسات ديمقراطية لها تقليد واضح ومعروف[4].

هناك نمطان من الانتقال السياسي؛ نمط يحدث فيه تغيير في الشخصيات الحاكمة من دون تغيير في طبيعة نظام الحكم، ونمط يحدث فيه تغيير في قواعد الحكم، وهذا الأخير قد يكون انتقالًا من الاستبداد إلى الديمقراطية أو العكس. أما الانتقال الديمقراطي تحديدًا، فقد يأتي بعد ثورة شعبية، وقد يكون خيارًا يلجأ إليه النظام السلطوي أو جزءٌ منه، كما كان الأمر في إسبانيا واليونان، أو نتيجة تدخل عسكري أجنبي، كما حدث في ألمانيا واليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية[5].

ثالثًا: الثورات والمراحل الانتقالية في المنطقة العربية؛ السمات والتحديات والأخطار

كانت لثورات الربيع العربي، عمومًا، سمات خاصة ميزتها عن ثورات أخرى في العالم، لكنها أدت إلى نتيجتين متكاملتين؛ الأولى، سهولة تمزقها وذهابها في اتجاه الفوضى، أما الثانية فهي عدم نجاح عملية الانتقال السياسي عمومًا بحكم ضخامة التحديات وتنوعها.

1- الفكر والقيادة والرؤية الاستراتيجية

لم يكن في خلفية ثورات الربيع العربي مشروع سياسي مجتمعي واضح المعالم، ولا توافرت للربيع العربي في كل بلد نخب ثقافية سياسية قادرة على رسم مسارات متوافقة مع حركة التاريخ. اندرجت النخب في الآني والسطحي والمباشر، وغرقت في تفاؤل اللحظة الراهنة، وغابت الرؤية النظرية التي تسمح بقراءة استراتيجية وتاريخية للواقع، وأخفقت في بناء توافق وطني ورؤية مشتركة للنظام الجديد للدولة. ومع انسداد الآفاق، حضرت الأيديولوجيات والمظلوميات بكثافة، بالتراكب مع البنى ما قبل الوطنية، على حساب الرؤية الاستراتيجية والمشروع الوطني.

في سورية، كانت سياسة النظام في مواجهة الثورة واضحة، وتتمثل بدفع المواطنين في النهاية إلى الاختيار بين الأمن والحرية، أو بين الاستقرار والفوضى، وهذه السياسة المعروفة كانت تحتاج إلى انتباه وخطة عمل من نخب المعارضة. اتّهم النظام السوري الثورة السورية في أشهرها الأولى بعددٍ من الاتهامات البديهية المتوقعة؛ الطائفية، السلاح، الارتباط بالخارج، ولم يكن شيء من هذا قد حدث. صحيح أن النظام قد دفع الثورة للذهاب باتجاه هذه المسالك، وهذا أيضًا يفترض أن يكون سلوكًا متوقعًا منه استنادًا إلى معرفة عميقة بالنظام، لكن قطاعات واسعة من الثورة، ومن نخبها السياسية والمدنية والثقافية، لم تمانع في ذلك، بل إنها ذهبت بحماسة في هذه الطرق، وكلها قناعة بأن أجَل النظام السوري قريب ومحتوم، وكلها تفاؤل بأن ما بعده سيكون سهلًا.

في مصر، ضاقت مساحات العمل الوطني، وخرج التنافس السياسي عن أي ضوابط مقبولة، وظهرت الانقسامات العميقة بين التيارات الدينية والعلمانية. فبعد نجاحها في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، اغترّت جماعة الإخوان المسلمين بنفسها، ورأت أنها تجاوزت مرحلة الضعف، وانتقلت إلى مرحلة القوة، فرفعت شعار “شرعية الأغلبية”، متخلية عن شعارها السابق “المشاركة لا المغالبة”، ومثلها فعل التيار السلفي الذي انتقل إلى التحشيد على أساس ديني، داعيًا إلى مليونية “نصرة الشريعة”، ورافعًا شعار “ارفع رأسك فوق… أنت مسلم”، ما دفع الأقباط المصريين لرفع شعار “ارفع رأسك فوق.. أنت قبطي”[6]. أما الجهات السياسية الأخرى، الليبرالية والعلمانية والقومية العربية، فبالغت في خوفها من خطر “أخونة الدولة”، وجعلت من معارضة الإسلاميين المحدِّد الرئيس لوجودها وهويتها الأيديولوجية وأدائها السياسي، نتيجة ضعفها وهشاشتها، لتنتقل في ما بعد إلى التحالف مع العسكر ضدّ المسار الديمقراطي، متوهِّمة أنهم سيتركون لها الساحة السياسية ويغادرون.

هناك عامل رئيس ومؤثر في عملية الانتقال السياسي؛ طبيعة الحكومة الانتقالية وقدراتها وكفاءتها، إذ غالبًا ما تكون القرارات والخيارات التي تتخذها حاسمة، وإحدى النقاط التي ينبغي لها التركيز عليها هي ضمان مسألة الانتقال الديمقراطي، وليس المكاسب السياسية الحزبية الآنية، ومن بين المسائل التي تظهر فيها حكمة الحكومة الانتقالية مسألة كتابة الدستور الجديد.

كانت عملية كتابة دستور جديد أمرًا محوريًا في أغلبية الدول التي حدث فيها انتقال سياسي، لكن كان لكل بلد طريقته الخاصة، وكانت هناك عوامل حاسمة في نجاح العملية؛ قدرة القوى السياسية على التوافق الوطني، وتخطي الاختلافات السياسية الضيقة لتحقيق المصلحة الوطنية، إضافة إلى الآلية التي تجري وفقها كتابة الدستور: إشراك فئات واسعة من المجتمع في المشاورات والنقاشات لتحقيق أوسع قبول ممكن، وضع الدستور من جانب هيئات منتخبة، اختيار التوقيت الملائم … إلخ. من بين الأنظمة الدستورية، اختارت أغلبية البلدان التي حدثت فيها انتقالات سياسية، في أول مرحلة بعد المرحلة الانتقالية، الأنظمة البرلمانية لا الرئاسية، ففي الأنظمة البرلمانية تشعر القوى والأحزاب السياسية بأنها غير مستبعدة أو مهمّشة.

بمقارنة التجربتين البولندية والرومانية في الانتقال الديمقراطي[7]، نجد أن القوى السياسية في بولندا استطاعت تجاوز خلافاتها وتحقيق توافق وطني؛ فبعد سقوط الحزب الشيوعي في أواخر 1991، بدأت بالتفكير في كتابة دستور جديد، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1992، توصلت القوى السياسية إلى حلٍّ توافقي، فاعتمدت ما سُمّي بـ “الدستور الصغير”، أي إجراء تعديلات على دستور 1952 الذي كُتب في عهد الستالينية، وظل هذا الدستور معمولًا به مدة خمس سنوات، ما سمح بإنجاز الانتقال الديمقراطي، ومن ثم كتابة دستور جديد في عام 1997.

بينما في رومانيا، استمرّت المرحلة الانتقالية مدة طويلة قياسًا بالتجارب الأوروبية الأخرى، نحو خمسة عشر عامًا، بدءًا من عام الثورة 1989 وحتى عام 2004، ويعود ذلك إلى سببين؛ الأول أوضاعها الاقتصادية السيئة خلال عهد تشاوشيسكو، والثاني، ضعف القوى السياسية وتشرذمها والتنازع في ما بينها، وعدم الاتفاق على المستقبل السياسي والاقتصادي للدولة، فاستغل أنصار نظام تشاوشيسكو المنهار الوضع، وتمكنوا من الاستيلاء على الدولة، حيث تسّلم الحكم إيون إليسكو الذي يُعدّ امتدادًا للنظام السابق، ثم قام بمحاكمة معارضيه عندما تظاهروا ضدّه، وقد احتاجت المعارضة الرومانية إلى مدة طويلة نسبيًا لكي تبني أحزابًا قوية وفاعلة، وقادرة على المشاركة سياسيًا بفاعلية. يؤدي الصراع السياسي بين النظام الاستبدادي القديم والقوى الثورية أو المعارضة في ظل غياب قيادة موحدة لهذه الأخيرة إلى نتائج كارثية.

2- الوحدة الوطنية والهويات الأخرى

لم تكن الوحدة الوطنية حاضرة في بلدان الربيع العربي قبل الثورات، لأن الاستبداد لا يُنتج أوطانًا ولا دولًا وطنية حديثة، بل سلطنات تستثمر في الانتماءات ما قبل الوطنية، وهذا واحد من العوامل الرئيسة التي حكمت مسار الثورات والمراحل الانتقالية. ففي غياب الوحدة الوطنية، وغياب البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤكدها، سيكون خطر التشظي ماثلًا عند حدوث تغيرات كبيرة على مستوى البلد، على الرغم من أن الثورات عمومًا كانت سعيًا وراء الحريات والمواطنة المتساوية وبناء المؤسسات الديمقراطية، وخروجًا على التشكيلات الطائفية والعائلية والقبلية التي اعتمدت عليها الأنظمة الاستبدادية في إدامة سلطتها. وتزيد الحالة سوءًا تبعًا لطريقة مواجهة الأنظمة السابقة للثورات، وطريقة رحيلها، وهذه كلها عناصر مهمة من حيث تأثيرها في العملية الانتقالية.

فالعنف الشديد الذي استخدمته بعض الأنظمة، والتدخلات الخارجية، أدّت إلى اضطراب مسار الثورات وعمليات الانتقال السياسي، ما شكل بيئة ملائمة لانفجار الهويات ما قبل الوطنية، حتى أصبحت الطائفية والمذهبية والمناطقية والقبلية جزءًا أساسيًا من المشهد، وانتشر العنف الذي اتخذ أبعادًا طائفية في بعض الأحيان، كما برزت إلى السطح عند بعض المناطق الطرفية مطالب انفصالية أو شبه انفصالية، والأكثر خطورة هو اصطدام أو تماهي الهويات ما قبل الوطنية بهويات أخرى عابرة للحدود، ما أدى إلى تراكب الصراع المحلي مع الإقليمي والدولي، ومن ثم إلى تعقيد المشهد أكثر وأكثر، فضلًا عن أنه قد يصبح من المحتوم أن يتعاطى مسار الانتقال السياسي مع الانقسامات الداخلية، لنكون في الحصيلة أمام شكل من أشكال تقاسم السلطة على أساس طائفي أو إثني أو قبلي، كما في لبنان والعراق.

هذا كله يجعل من مسألة استيعاب الولاءات الأولية في إطار الوحدة الوطنية داخل البلدان العربية إحدى القضايا الرئيسية لإنجاح الثورات والعمليات الانتقالية، وحجر الزاوية للنجاح في بناء الديمقراطية.

3- المؤسسات والبنى التنظيمية

يظهر من تجارب الانتقال الديمقراطي تاريخيًا أن الانتقال السياسي يكون أسهل في الدول التي توجد فيها مؤسسات حقيقية سابقة على الثورة، أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، سلطات قضائية مستقلة نسبيًا، جيش متماسك، مؤسسات اقتصادية وإعلامية… إلخ. في بعض بلدان أوروبا الشرقية التي تتوافر فيها مؤسسات فاعلة أصلًا، مثل إسبانيا، كان الانتقال الديمقراطي يسيرًا، بينما في رومانيا تشاوشيسكو، اضطرت السلطات الانتقالية إلى إعادة بناء المؤسسات المختلفة، وهذه هي حال بلدان الربيع العربي في معظمها[8].

خلال ثورات الربيع العربي، على مستوى التنظيم، غابت التنظيمات المتماسكة، باستثناء تنظيمات الإسلام السياسي، وسيطرت أشكال تنظيمية جديدة ذات طبيعة دينامية، لها قدرة كبيرة على التشبيك والتواصل، وتتحرك وفق إيقاع الشارع، لكنها أشكال غير مستقرة أو ثابتة نسبيًا، ويغيب فيها المركز القيادي[9]. وأدى غياب هذا الأخير إلى الفوضى وغياب الاستقرار في المؤسسات الجديدة، وبروز التنافسات والصراعات المختلفة، وتصادم المشروعات وإنهاك بعضها بعضًا، لنكون في الحصيلة أمام مناخ من عدم الثقة، وانتشار خطاب الكراهية، وحالة من الفراغ السياسي المؤسساتي، بينما عرفت التجارب الانتقالية في أغلبية دول أوروبا الشرقية حضورًا قويًا للفاعلين السياسيين التقليديين (الأحزاب، النقابات، المعارضة… إلخ)، ما سمح بانتقال سلمي نسبيًا من خلال عملية إصلاح مؤسساتية متدرِّجة وتوافقية.

استطاعت الثورات العربية تنظيم احتجاجات شعبية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والتأثير في الرأي العام بسرعة، لكن لم تستطع هذه الطرق أن تلغي الحاجة إلى بناء تنظيمات سياسية متينة تتطلب جهدًا كبيرًا ومعقدًا. وفي غياب القوى السياسية الفاعلة، وغياب الفضاء العام المشترك، انتقل الصراع السياسي إلى الشارع ووسائل التواصل. وفي مثل الأحوال هذه “لا يتحاور الناس، بل يتصايحون، يتجاورون لكنهم لا يتقاربون ولا يتفاهمون، وكأنهم لا يبصرون بعضهم بعضًا، إذ تهيمن غريزة جمعية تبغي السيطرة، وتمارس ما تتطلبه من توقيف للعقل الواعي”[10].

فحين تغيب الأحزاب السياسية، يذهب الناس إلى الشارع أو إلى التحشيد على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يمنع تنظيم الصراعات السياسية والمطالب المجتمعية وضبط إيقاع التغيير، لنكون في الحصيلة أمام تشتت الشرعيات وتعدّد مراكز التمثيل، ودخولها في صراعات وهمية أو غير ناضجة أو نافية لبعضها بعضًا، صراعات منفلتة من أي ضوابط، قوامها الفوضى، وقانونها المسيطر هدم الجميع لجهد الجميع. يُضاف إلى ذلك، إسهامات وسائل الإعلام في تعميق الاستقطاب السياسي، وتفننها في صناعة الكراهية المتبادلة بين الفئات الاجتماعية، وبين التيارات السياسية أيضًا، والتسويق لصور نمطية تثير الاستفزاز، وتحرِّض على العنف.

4- القوى العسكرية والأمنية

كانت مسألة المؤسسة العسكرية الأمنية هي الأكثر تعقيدًا وخطورة خلال الثورة والانتقال السياسي في دول الربيع العربي، إن كان لجهة سعي القوى الجديدة لضمان حيادية هذه المؤسسة، على الأقل، خلال الثورة، أو لجهة قبولها الخضوع للإشراف المدني خلال المرحلة الانتقالية. وكانت سببًا رئيسًا لوصول بعض الثورات إلى طريق مغلق (سورية) أو لإخفاق بعض عمليات الانتقال السياسي (مصر).

لا توجد قواعد ثابتة تفيد في إخضاع المؤسسة العسكرية الأمنية للسلطة المدنية الجديدة، فلكل دولة خصوصيتها، إلّا أنه لا يمكن بالطبع بناء نظام ديمقراطي من دون تحقيق هذا الهدف في المآل. لكن ربما من غير الممكن تحقيق هذه الخطوة دفعة واحدة، فقد يجري الوصول إليها بصورة تدريجية، عن طريق التفاوض، في إطار بعض القواعد المتفق عليها التي تضمن بعض الامتيازات للمؤسسة العسكرية الأمنية بطريقة لا تعرقل المؤسسات المدنية، ولا تطبيق القانون.

وهذه النقطة الأخيرة تتطلب من القوى الانتقالية المدنية الاهتمام بتنظيم نفسها وزيادة رصيدها من القوة الشعبية، وشيئًا من التوازن بين عملية محاسبة النظام السابق والحفاظ على انضباط المؤسسة العسكرية الأمنية، وهذا عمل شاق وصعب ودقيق، ما يعني أن العملية الانتقالية بذاتها ينبغي لها أن تشمل جزءًا من النظام السابق لتسهيل عملية الانتقال، لأن الإفراط في الحدية والمحاسبة أو الإفراط في التساهل والمسامحة قد يقودان إلى تدمير العملية الانتقالية كلها. لذلك، فإن الثورات ينبغي أن تُدار، خطابًا وأداء، بطريقة تأخذ نجاح المرحلة الانتقالية في الحسبان، لا بطريقة الاستغراق في الخطاب الثوري والشرعية الثورية، والعمل وفق قانون “الكل أو لا شيء”.

في بعض التجارب، بحكم عنف الأنظمة السابقة، حدثت انقسامات وانشقاقات في المؤسسة العسكرية الأمنية على أساس قبلي أو طائفي، وحدثت عسكرة لبعض الثورات، وبرزت فصائل مسلحة بخلفيات أيديولوجية وإقليمية متعددة، في سورية واليمن وليبيا، وهذا كله زاد الأوضاع خطورة في هذه البلدان خلال الثورات والمراحل الانتقالية، بما جعل المسار مفتوحًا على احتمالات تشظي الدولة والمجتمع. وهنا أيضًا لا توجد وصفة ثابتة، لكن يمكن القول إنه كلما زاد حضور الجانب السياسي المدني، نقص تأثير العسكر والأمن والسلاح في السياسة والمجتمع.

5- التدخلات الخارجية

تفرض التدخلات الخارجية نفسها عادة عندما تُغلق أبواب الحل السياسي الداخلي. لقد دخلت الثورات والمراحل الانتقالية في بلدان الربيع العربي على خط التدخلات والمحاور الإقليمية والدولية، وما زاد الأمر سوءًا هو دخول مجموعات جهادية مسلحة إلى بعض هذه البلدان، ليتخذ الصراع في بعض محطاته طابعًا دينيًا أو مذهبيًا. وهنا أيضًا لا توجد قواعد محدّدة تصلح للخروج من هذا التعقيد، لكن حضور التنظيمات السياسية والمدنية المستقلة له دور أساس في الحدّ من تأثير التدخلات الخارجية والمجموعات المسلحة، وهو طريق طويل، ويحتاج إلى جهد كبير ومستمر.

رابعًا: نحو فهم أوسع للمرحلة الانتقالية (التجربة السورية)

منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في أواخر 2010 وأوائل 2011، ساد مصطلح “المرحلة الانتقالية” في خطاب وبرامج القوى السياسية، وأُنشئت منظمات ومؤسسات تُعنى بوضع الخطط والاستراتيجيات والتصورات المستقبلية بعد إسقاط الأنظمة الحاكمة، على المستويات كافة، السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من مشروعية هذا الفعل وأهميته إلا أنه لم يأخذ في الحسبان، غالبًا، المرحلة التي تبدأ من لحظة انطلاق الثورة إلى لحظة رحيل النظام، أي المرحلة الثورية إن جاز التعبير.

أناقش هنا فكرة وجود مرحلتين انتقاليتين، تعتمد مسارات الثانية على مسارات الأولى ونتائجها ووسائلها بالضرورة، أو على الأقل الإقرار بأن المرحلة الانتقالية تتألف من مرحلتين؛ تبدأ الأولى من لحظة انطلاق الثورة، وتستمر إلى لحظة احتمالية هي لحظة رحيل رأس النظام، فيما تبدأ الثانية من اللحظة الاحتمالية هذه إلى اللحظة التي تظهر فيها أولى معالم الاستقرار في الدولة والمجتمع.

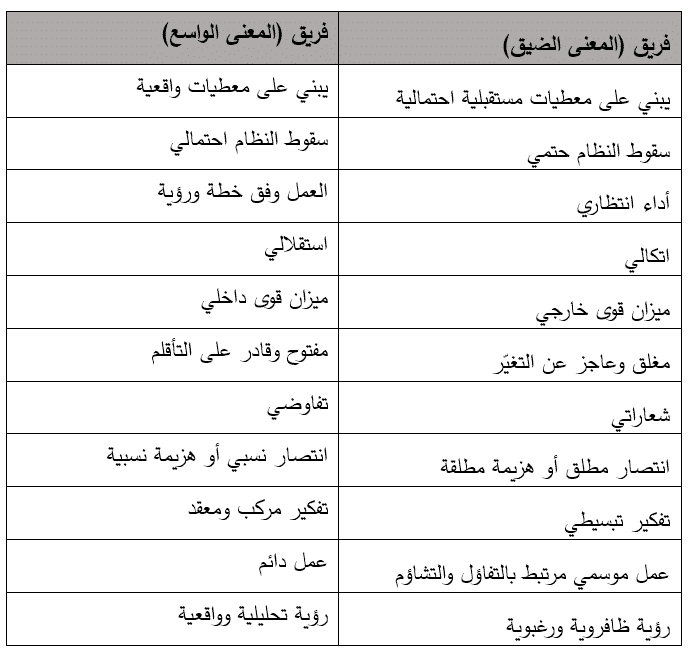

هذا الفهم أو التقسيم للمرحلة الانتقالية لم يكن شائعًا أو حاضرًا لدى الفاعلين السياسيين، وانتعش بدلًا منه الفهم الذي يحصر اهتمامه بالمرحلة الانتقالية التي تبدأ من لحظة رحيل رأس النظام. وهنا إذ نفرِّق بين فهمين للمرحلة الانتقالية، فإن هذا التفريق ليس شكليًا أو تقنيًا، بل هو تفريق بين نمطين من التفكير؛ الأول (المعنى الضيق) وهو الذي قاد عمليًا مسار الثورات، وفرض مفاهيمه وتصوراته وآلياته، ووصل إلى نهايات بائسة، فيما الآخر (المعنى الواسع) لم يستطع التأثير أو لم تكن له حظوظ في الواقع نتيجة سيطرة فريق (المعنى الضيق) على الوعي العام أو نتيجة كونه أكثر شعبية أو يعبِّر عن الوعي السائد. هذا التفريق بين المعنيين أو المفهومين واضح جدًا في الحالة السورية (والحالتين اليمنية والليبية)، فيما هو أقل وضوحًا في تونس ومصر بحكم الرحيل السريع لرأس النظام.

ارتكز أصحاب (المعنى الضيق) على معطى احتمالي، وهو رحيل رأس النظام، وتعامل معه بوصفه مؤكدًا ومحسومًا، بينما ارتكز أصحاب (المعنى الواسع) على معطى واقعي هو الثورة، ووضع رحيل رأس النظام في إطار الاحتمالات المفتوحة، أي التي قد تحدث أو لا تحدث استنادًا إلى حسابات استراتيجية، ولذلك يُعنى برسم سيناريوهات وممكنات أخرى استنادًا إلى تغيرات الواقع.

يعكس (المعنى الضيق) فهمًا أو أداءً انتظاريًا في العمل السياسي؛ يطلب من طرف ثالث أن يقوم بإسقاط النظام، وأن يضع معارضيه بدلًا منه في سدّة الحكم. بينما يطرح (المعنى الواسع) ضرورة بدء العمل من لحظة انطلاق الثورة، وفق رؤية وتحليل وخطة. يمكن القول أيضًا إن (المعنى الضيق) اتكالي، ويقامر بالاستقلالية سلفًا، فيما (المعنى الواسع) يبدو أكثر حرصًا على الاعتماد على الذات، ويدرك أن من سيحملك على ظهره، ويضعك في الحكم، سيتحكم في أدائك ومواقفك السياسية، الآن وفي المستقبل.

ارتباطًا بالنقطة الأخيرة، يعكس (المعنى الواسع) فهمًا عميقًا لضرورة تغيير ميزان القوى في الداخل، فيما ينحصر فهم ميزان القوى لدى (المعنى الضيق) في محاولة بناء علاقات خارجية تسمح بتحقيق هدف إسقاط النظام، وهذه غير مضمونة أو متبدلة، خاصة مع ضعف جبهة الساعين لها.

لذلك، سيكون (المعنى الواسع) مفتوحًا على التغير والحركة، بينما كان (المعنى الضيق) مغلقًا وغير قادر على التغيّر، لأنه عندما عدَّ سقوط النظام حتميًا انتحل خطابًا نهائيًا يقوم على إسقاط النظام الآن، ولا يستطيع إعادة إنتاج الشعار بطريقة تفيد تحقيقه على مراحل أو خلال مدة زمنية أطول نسبيًا، وربما بسبب ذلك كان (المعنى الضيق) شعاراتيًا في أدائه، بينما كان (المعنى الواسع) تفاوضيًا بالضرورة، لأن مسار الواقع قد لا يسير باتجاه رحيل رأس النظام خلال مدة قريبة، وبصورة حتمية.

يختلف المعنَيان أيضًا من حيث فهمهما للانتصار والهزيمة؛ يؤمن (المعنى الضيق) بالانتصار المطلق أو الهزيمة المطلقة، بينما يؤمن (المعنى الواسع) بإمكانية تحقيق الانتصار على مراحل، وباحتمالية حدوث الهزيمة على مراحل، وبكونهما (أي الهزيمة والانتصار) غير نهائيين. ينغمس أصحاب (المعنى الواسع) في العمل، ويعملون بدلالة الحاجة والواقع والأهداف، ولذلك تتوافر لديهم وتيرة مستمرة في العمل، لا ينفعلون بأي انتصار أو هزيمة، بينما يعكس فريق (المعنى الضيق) رؤية ظافروية تجزم بالانتصار قبل حدوثه، وتنفعل به، وتبني تفاؤلًا كبيرًا عليه مهما كان صغيرًا، ويُصاب أصحابه بالإحباط والانكسار عند كل لحظة تتغير فيها العلاقات الدولية وموازين الواقع في غير مصلحتهم، ولذلك يكون عملهم موسميًا استنادًا إلى التفاؤل والتشاؤم، ويفتقدون إلى وتيرة مستمرة وتراكمية في العمل.

يُدرك فريق (المعنى الواسع) ثقل العقبات والمعوقات الواقعية أمام الأهداف المأمولة، وهذا يعكس تفكيرًا مركبًا ومعقدًا، فيما يعتقد فريق (المعنى الضيق) أن العقبات تُحلُّ بسقوط رأس النظام، مفتقدًا إلى إدراك ثقل الثقافة السائدة والدين والأمية والمصالح الدولية في المنطقة، وإسرائيل، وطبيعة النظام الحاكم، وهذا يعكس تفكيرًا تبسيطيًا. فالنظام السوري ليس هو العقبة الوحيدة أمام الانتقال الديمقراطي، وإن كانت الأشد ضراوة، أو العقبة المركزية، فهناك عقبات أخرى تتمثل بالمجتمع الأهلي والقوى الأيديولوجية الدينية، وغيرها من القوى المجتمعية والاقتصادية التي لا تجد لها مصلحة في التغيير. لذلك، لا بدّ من تخفيف حدّة التفاؤل المبني على اليقين ببناء نظام ديمقراطي متماسك بعد الثورات في بلدان شمولية ومتأخرة مثل سورية. تفيد قراءة اللوحة باتساع وشمولية في عدم التهوين من مشكلاتنا، وفي بذل الجهد على مستويات أخرى، وبناء التحالفات التي تتوافق مع المصلحة الوطنية، لا أن تبنى على أساس العداء للنظام السوري فحسب، وترك التفكير في الانتقال الديمقراطي الذي يحتاج إلى ديمقراطيين إلى ما بعد رحيله.

ولذلك، عندما أرغمت القوى الإقليمية والدولية وموازين القوى الواقعية فريق (المعنى الضيق) على الذهاب في اتجاه التفاوض، وجد أنّ لا شيء بين يديه يستطيع الضغط أو التفاوض على أساسه سوى قرارات الشرعية الدولية، ومجموعة من الفصائل العسكرية غير المرغوبة من العالم، فضلًا عن أن الانتقال إلى ضفة التفاوض له متطلباته الأخرى التي لن يستطيع إنجازها وفق منطق العقل الضيق، بل سيكون في حاجة إلى الأسس والمفاهيم التي تشكل أساس ومرتكز (المعنى الواسع).

يمكننا العودة إلى محطات عديدة في التجربة السورية، خلال العقد الماضي بدءًا من آذار/ مارس 2011، للدلالة على إخفاق أداء فريق (المعنى الضيق). ففي شباط/ فبراير 2012، قدّم كوفي عنان، مبادرة مؤلفة من ستّ نقاط، لكن المعارضة الرسمية رفضت المبادرة، ورأت أنها أقل من طموحاتها وأهدافها، وكانت قد رفضت في وقت سابق مبادرة جامعة الدول العربية في أواخر 2011. وفي اجتماع قوى المعارضة والثورة بدعوة من جامعة الدول العربية في 2 و3 تموز/ يوليو 2012، أي بعد يومين من إعلان جنيف الذي صدر في 30 حزيران/ يونيو 2012، وكان اتفاقًا أميركيًا روسيًا، رفضت قوى المعارضة والثورة أيضًا البيان، ورأت أيضًا أنه لا يتوافق مع تطلعاتها.

المعنى العميق للرفض هو عدم الاقتناع بضرورة الإبقاء على جزء من النظام القائم، أو قبول مشاركته في المرحلة الانتقالية، ما يوحي بأن الوعي الكامن وراء الرفض هو وعي غير سياسي، لا يتقن الحسابات السياسية الدقيقة، ولا قراءة التاريخ، ولا الأبعاد الاستراتيجية، ولا يؤمن إلا بالانتصار المطلق، ولديه الثقة الكاملة بتحقيقه، ومن ثم لا يقتنع بمراكمة الانتصارات أو الجولات. يُضاف إلى ذلك أن المعارضة الرسمية أرسلت رسائل عديدة، مباشرة وغير مباشرة، تفيد بأن المنشقين على النظام لا مكان لهم في الثورة، وأن انشقاقهم ليس أكثر من مسألة أخلاقية ينبغي ألّا تتطور إلى دور سياسي مستقبلي. لم يكن الوهم الذي سيطر على الفاعلين السياسيين بالسعي للنقيض الشامل للأنظمة السابقة، في مصلحة الانتقال السياسي.

طرحت الثورة السورية شعار إسقاط النظام، لكنه ظل شعارًا بليدًا، ولم يتحول إلى برنامج سياسي أو برنامج عمل ذي خطوات ومراحل لإحداث تغييرات تدريجية، ما يشير إلى أن الفاعلين، أصحاب (المعنى الضيق)، كانوا يعملون وفق شعار “الكل أو لا شيء”، فضلًا عن أن أداءهم كان يشير إلى أنهم يتوجهون إلى العالم الخارجي، ولم يضعوا لأنفسهم مهمات وأعمال على المستوى الداخلي تفيد التقدم خطوة في طريق تحقيق هذا الشعار.

عندما انتقلت الثورات الى مرحلة حمل السلاح ردًا على العنف الفائق للنظام السوري، لم يجرِ التفكير في طرق جدية لضبط العنف، وحصر توزيع السلاح واستخدامه، وإخضاعه لسقف سياسي، وفق معايير وطنية، والتفكير سلفًا في طريقة راجعة لاستعادة السلاح فيما بعد. كان يمكن أن يتخذ الائتلاف الوطني موقفًا حاسمًا يُجبر الدول الداعمة بالسلاح على أن تعمل المجالس والفصائل العسكرية تحت إشرافه مثلًا، بدلًا من تشكيل غطاء سياسي لحالة عسكرية تحتوي كل عناصر الخطورة والفشل. كان أداء الائتلاف الوطني بعيدًا عن الحسابات السياسية الدقيقة والمعقدة؛ كان المهم هو الحصول على السلاح، وإيلام النظام السوري، من دون تفكيرٍ بعيد النظر في ردّات فعل النظام المحتملة، واستراتيجياته البديلة، وفي مآلات كل ذلك على المجتمع والدولة مستقبلًا.

كان تحديد مدة ولاية رئيس المجلس الوطني، في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بثلاثة أشهر، يشير إلى قراءة سياسية خاطئة؛ إذ اعتقد أعضاء المجلس أن النظام سيرحل قريبًا، قياسًا على ما حصل في تونس ومصر، ولم توضع احتمالات بقاء رأس النظام لفترة انتقالية، وبحث الخيارات الممكنة في هذه الحالة، والمهمات التي تترتب في ضوئها. لم تؤخذ موازين اللحظة السياسية في الحسبان، ولم تُدرس الإمكانات الفعلية المتوافرة، من أجل اعتماد الخيارات الأكثر قابلية للتحقيق، والأكثر أمانًا، والأقل من حيث الخسائر التي قد تقع على الدولة والمجتمع.

ساهمت سياسة النظام السوري أولًا، ومن ثم سياسة المعارضة السورية، في خلق انقسام حاد في المجتمع السوري بين مشروعين سياسيين واجتماعيين متناقضين لا يمكنهما الالتقاء. فقد ذهبت قوى الثورة والمعارضة إلى حيث أراد النظام، وتحول الصراع إلى معركة كسر عظم، وإلى صراع وجودي أو معركة حياة أو موت، ومن ثم تقلص هامش المناورة. كان من الأمثلة الصارخة على دور المعارضة في تعميق الانقسام المجتمعي تغيير العلم السوري من العلم الرسمي إلى علم الاستقلال، وليس هناك ما هو أصعب من الانقسام على الرموز، في لحظة كان المطلوب فيها مدّ جسور مع الطرف الموالي للنظام، وليس تثبيت الانقسام نهائيًا وفق ما أراد النظام.

خامسًا: خلاصات وأفكار للمستقبل

تحتاج المجتمعات العربية إلى تحقيق انتقال ديمقراطي، وهذا سيكون له أثره الكبير في الدفع باتجاه تحقيق انتقال ثقافي شامل، وتغيير الذهنيات والثقافة السائدة على المدى الطويل، لكن تحقيق الانتقال الديمقراطي نفسه يحتاج، بصورة رئيسة، إلى وجود قوى ونخب سياسية ثقافية قادرة على تجاوز شروط مجتمعاتها نسبيًا، أي لا بدّ لهذه القوى والنخب من تعميق القبول بالديمقراطية كثقافة، لا اعتمادها بوصفها أداة انتخابية فحسب، فمن شأن هذا الفهم الأخير تحويلها إلى أداة لإعادة إنتاج الدكتاتوريات بأشكال أخرى لا تقلّ ضراوة عن سابقاتها.

إن بناء توافق سياسي وطني بين القوى السياسية المختلفة أيديولوجيًا شرطٌ رئيس لنجاح الثورة والانتقال السياسي الديمقراطي، وهذا مكسب لجميع القوى، وللمجتمع والدولة في الحصيلة، أما تحويل الخلافات الأيديولوجية إلى صراعات سياسية، فإنه يعني غياب الوفاق الوطني واستمرار الأنظمة الاستبدادية. هذا يحتاج من القوى والتيارات المختلفة إلى الاقتناع بأن أحدًا لا يستطيع إلغاء أحد، وأنه لا بديل من التوافق على قواسم مشتركة وميثاق وطني من أجل وضع الثورة والانتقال السياسي على الطريق الصحيح.

يخطئ الإسلاميون عندما يعتقدون أن قوتهم التنظيمية أو نجاحهم في أي انتخابات يعني أن التيارات الأخرى ضعيفة أو غير موجودة أو أن هناك رضىً مجتمعيًا كاسحًا لمصلحتهم. تحتاج الثورات والمراحل الانتقالية إلى التشارك لا إلى الاستفراد، وإلا فإن الإخفاق محتوم، وستصيب آثاره الجميع. لقد كشفت تجربة الانتقال السياسي في مصر أن الشرعية الانتخابية وحدها غير كافية، ولا بدّ من توافر شرعية توافقية وطنية، وهذه الأخيرة غير ممكنة من دون وضوح العلاقة بين المجالين الديني والسياسي، وفضّ الاشتباك بينهما. وهنا تشكل المواطنة المتساوية عنصرًا مركزيًا لا بديل عنه لتحييد التأثيرات السلبية للانتماءات ما قبل الوطنية أو الأولية، الدينية والطائفية والقبلية والإثنية والجنسية، في مسار الثورات والانتقالات السياسية.

لا شك أن من شروط نجاح الثورات والانتقالات الديمقراطية مساهمة النخب الثقافية السياسية في بناء فضاء عام على حدّ تعبير الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس[11]؛ فضاء عام للتداول السياسي، مهمته تبديد الاحتقان السياسي والأيديولوجي، بناء الثقة بين القوى السياسية، عبر فتح نقاشات عامة يشارك فيها الجميع، ويجري فيها تبادل المواقف والأفكار بهدوء، وعلى أسس عقلانية، ومع احترام الاختلاف.

أصبحت الحركات الشبابية والنسائية، ومنظمات المجتمع المدني عمومًا، فاعلة ومؤثرة خلال العقد الماضي، بحكم استفادتها من وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية، وستكون فاعلة أكثر مستقبلًا، لكن هذا لا ينفي الحاجة إلى الأحزاب السياسية بوصفها العنوان الرئيس للتعددية وتداول السلطة والتحالفات الانتخابية وممارسة السياسة على مستوى الحكم والدولة. مع الثورات كانت هناك قدرة كبيرة على التحشيد والتظاهر، لكن ظلت القدرة على بناء المؤسسات والتنظيمات السياسية ضعيفة، وهذا هو التحدي الأكبر أمام الثورات؛ فإذا كان هدف الثورات هو الديمقراطية، فإن هذه الأخيرة لا تعيش في الفراغ، بل تحتاج إلى أحزاب وقوى سياسية تتنافس سلميًا في ما بينها، وتصنع تحالفات انتخابية، وتمارس التسويات، في كل ما يتعلق ببناء الدولة وتعافي المجتمع.

وفي إطار تحقيق التوافق الوطني، ينبغي أن يكون الهدف الرئيس من تعديل الدستور أو وضع دستور جديد، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، تنظيم الحياة السياسة التعددية، وتثبيت المؤسسات والقواعد التي تضمن حق الجميع في الوجود، وحق الاختلاف، وتحلّ الخلاقات بطريقة سلمية، وليس فرض أيديولوجية أي تيار أو برنامجه السياسي على الدستور.

إن إسقاط الأنظمة الاستبدادية لا يعني أننا وصلنا إلى الديمقراطية، فالأوضاع تكون هشة دائمًا لحظة رحيل النظام السابق، وقابلة للانتكاسة، أو لنمو دكتاتورية أخرى، أو يمكن أن تحدث حروب أهلية أو أن تنهار الدولة وتتحول إلى دولة فاشلة. الوصول إلى نظام ديمقراطي مستقر هو عمل مستمر، ويتعزّز عندما يتم الاهتمام ببناء المؤسسات السياسية، والمجتمع المدني الحيوي، والقضاء المستقل، والإعلام الحر. ولا بدّ أيضًا من أخذ الجانب الاقتصادي في الحسبان، ومتطلبات الناس، في أثناء الثورات والمراحل الانتقالية، ومن دون ذلك فإن احتمال تغير المزاج العام المؤيد للثورات وارد جدًا. إنّ ممارسة الحكم خلال مرحلة الانتقال السياسي ليست أمرًا سهلًا، وتحتاج إلى مهارات من نوع خاص، أساسها الصبر والقدرة على الموازنة بين الخيارات، واختيار الأقل سوءًا من بينها.