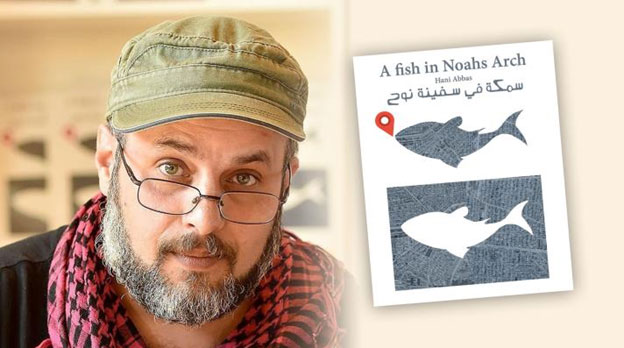

“الضحايا أحقّ بأن يكتبوا روايتهم، نحن ضحايا”- هكذا يقدّم الفنان الفلسطيني السوري هاني عباس لكتابه “سمكة في سفينة نوح” (دار ميسلون، 2018)، والذي يجمع بين النصوص والرسومات الكاريكاتيرية. ويأتي هذا التقديم بمثابة إعلانٍ تتمرّد فيه الضحية على دورها كضحية، وتحاول التحرر من زاوية تلقّي الفعل الذي حوّلها إلى ضحية تُمارس بحقها أفعال القتل والتنكيل والاعتقال والتهجير، لتتنقل بدورها إلى مساحة تصبح فيها فاعلًا لا مجرد هدفٍ للفعل، وذلك عبر تقديم سرديّتها الخاصة بها للتاريخ، المخالفة لرواية القوي ــ المنتصر؛ تقول الجملة الشهيرة، “التاريخ يكتبه المنتصرون”، والمنتصرون هم الأقوياء، بالمعنى المادي للكلمة، أي الذين امتلكوا مصادر القوة المادية لتحقيق ما يسمى “الانتصار”، الذي هو في حقيقة الأمر “السيطرة”، ليس على الأرض والبشر فحسب بل على عملية كتابة التاريخ نفسها.

سرديّة الضحية

في حالة المأساة السورية بعامة، والتي خلّفت وراءها ملايين الضحايا بين شهداء وجرحى ومعتقلين ومهجّرين، والثورة السورية بخاصّة، والتي تعرّضت ولا تزال إلى التشكيك والتشويه وتغيير الحقائق، تصبح رواية الضحية على قدر كبير من الأهمية، فهي بمثابة سرديّة تقف على النقيض من الرواية الرسمية، والتي يسعى نظام الأسد، وحلفاؤه من دول وأنظمة وأحزاب وأفراد، إلى نشرها وترسيخها. في كتابه، يحاول هاني عباس إعادة دفّة السيطرة في عملية كتابة التاريخ ــ الذاكرة إلى يد الضحية، وذلك عبر النصّوص والرسوم معًا.

لعل القضايا الكبرى والمصيرية، تدفع بالفنان إلى الدخول في أكثر من مجال إبداعي يحشد فيه طاقاته لسرد الذاكرة الجمعية وقضية الجماعة التي ينتمي إليها، كذلك كان يفعل ناجي العلي، إذ كثيرًا ما كان يُلحِق رسوماته المهمومة بفلسطين وقضايا الفقراء والشعوب العربية بنصوص.

يقول هاني عباس في كتابه: “هذا الكتاب هو الكتاب النثري الأول والأخير بالنسبة إليّ”، في دلالة على أن فعل الكتابة كان بالنسبة إليه، كرسّام، طارئًا واستثنائيًّا، تمامًا كتجربة معايشتة الثورة السورية والأحداث التي تبعتها، ذلك أن ثقل وعمق ألم التجربة جعلته يحشد مواهبه في حقل الكتابة إضافة إلى الرسم؛ هناك أيضًا عنادٌ يتبدّى من خلف سطور هذا الكتاب ورسوماته، مفاده أن الأشياء يجب أن تروى نصًا وصورة، ما يحيل بدوره إلى العلاقة الجدلية بين الحقلين، خاصة إن اجتمعا بين دفّتي كتاب واحد، كما يقول هاني “الذاكرة صور، والصور ذاكرة”، فالذاكرة تتعلق بحكاية ــ رواية، والحكاية بدورها ما هي إلا مجموع صور الأحداث المُعاشة.

تأتي النصوص التي تسبق قسم الرسومات في الكتاب على شكل رسائل كتبها هاني عباس إلى صديقته الإيطالية ريبورتا فينتورا، التي لم يكن يعرفها آنذاك سوى عبر موقع “فيسبوك”، وهو يسرد في تلك الرسائل يوميات الثورة والأحداث منذ عام 2011 في دمشق، وتحديدًا في مخيم اليرموك الذي كان يعيش فيه الفنان. ولعل أسلوب الرسائل الذي اختاره الفنان هو الأمثل لكتابة سردية الضحية، فهي، أي الرسائل، تتيح كتابة التفاصيل اليومية التي تصبح استثنائية وغير عادية في حالة الثورة ــ الحرب، كما توفر الإمكانية لتوثيق الأحداث دون أن يأتي ذلك على حساب الجودة الأدبية.

برد في جهنم

“برد في جهنم” هو عنوان الجزء الأول من النصوص، ويروي عباس في هذا الجزء واقع الصدمة في سورية آنذاك والاستعداد للجوء، “ونصبح لاجئين، لاجئين من جديد” كما يقول؛ فبالنسبة لهاني عباس وعموم الفلسطينيين في سورية، وهم لاجئون في الأصل، تصبح تجربة اللجوء من سورية هي الثانية بعد تهجيرهم من فلسطين إبّان النكبة، صحيح أن مَن هم مِن جيل عباس لم يشهدوا تجربة التهجير من فلسطين، ولكنهم ورثوا ذاكرتها، وبقيت هويتهم الجمعية والثقافية والاجتماعية لعقودٍ معنونة بشكل أساس بكلمة “لاجئ”؛ “لأني لاجئ عتيق، لاجئ من قبل أن أولد، إلا أن هذه المرة كانت قاسية، قاسية جدًا”.

عن إقامته في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد أن نزح من سورية، يقول عباس: “الأحاديث كانت هنا عن العودة إلى المخيم في سورية. كنا في سورية نتحدث عن العودة إلى فلسطين. العلاقة الجدلية الكبيرة بين الثابت والمؤقت، فلسطين الثابتة، والمخيم المؤقت، المخيمات المتتالية”..

البرد إحالة إلى تجربة اللجوء، والتي ترادف معاني الفقد، واللاوطن، واللابيت، واللاستقرار. وجهنم هي إحالة إلى واقع الحياة في سورية بعد اندلاع الثورة، “وأنا أعيش في جنوب دمشق بداية عام 2011 لدي جميع الأشياء التي سأخسرها لاحقًا، وحولي الأصدقاء جميعهم الذي سأفقدهم لاحقًا، واحدًا بعد الآخر..”، يفتتح هذا النص، والنصوص التي تليه في كتاب هاني عباس، مقدمةً لصفحات طويلة تروي ذاكرة سورية المثقلة بالجراح “الذاكرة هي أصعب عمل في التاريخ، واستعادتها أصعب من استعادة أرض محتلة، محتلة بالرعب”.

يصف عباس في هذا الجزء الأجواء غير المألوفة في سورية آنذاك؛ طوابير الناس المصطفّة عند محطات الوقود، رائحة اقتراب الموت، الأمل الذي تبثّه الثورة في النفوس، اكتشاف مساحات جديدة في الروح في خضم ولادة الثورة، ملاحقة رجال الأمن للفتيان وقمعهم وقتلهم؛ “في دمشق، يفرح القتلة، يموت الطفل، يرقص القتلة، يكبر الطفل، يهتف القتلة للقائد، يعود الطفل إلى تراب دمشق.. أطفال، أطفال، يا الله أطفال!”.

غير أن برد جهنم سورية كان منذ ما قبل اندلاع الثورة بسنوات طويلة؛ يقول هاني عباس “الصور البعيدة من طفولتي كانت باردة أيضًا؛ كهرباء مقطوعة، مصابيح الكاز والشمع والرطوبة التي تملأ المكان، وبرد..”، فهو الذي كان في ثمانينيات القرن الماضي طفلًا يدرك أن النظام مجرد كذبة، وأن مشروعاته في التطوير كاذبة، وليس سوى مجرد مجموعة من اللصوص تمارس السيطرة والقمع بذريعة المؤامرة و”التعرض إلى حصار من الإمبريالية؛ كل يوم في طابور المدرسة الصباحي تسقط الإمبريالية، ويعيش البرد”.

يقدم عباس في نصوصه وصفًا مختزلًا لأجواء الثورة؛ ويحدث القارئ عن جموع المتظاهرين في الشوارع والساحات التي تتزايد يومًا بعد يوم، عن الرعب والأمل، عن الثمن الكبير الذي كلّفه هتاف “حرية حرية”؛ “بعد ذلك بمدة ستختفي صيحات الحرية من حارتنا، وسيحلّ مكانها صوت الرصاص. في بلادنا صوت الرصاص هو الصدى الحقيقي لأصوات الحرية”.

كما يسخر النص من النظام وأدائه وروايته الإعلامية خلال الثورة؛ “القائد يضحك في التلفاز، برلمانه يصفق، جنوده يطلقون النار، شاشات إعلامه تكذب”، فالمتظاهرون في الشوارع هم مجرد “مجسّمات في استوديوهات تلفزيونية”، في إشارة إلى أنها “ثورة مفبركة” أي ليست حقيقية ولا تمثل الشعب. ولا يكتفي بسرد الرواية من وجهة نظر الضحية بل هو يفنّد ويدحض الرواية الرسمية للنظام؛ “ولكنهم في الوقت نفسه ملؤوا الشوارع بالجنود وملؤوا الهواء بالرصاص في حربهم ضد المجسّمات. امتلأت السجون بالمجسّمات والقبور بالمجسّمات، مخيمات اللاجئين امتلأت بالمجسّمات، والبحر أيضًا امتلأ بالمجسّمات”.

إطفاء العتمة

في الجزء الثاني “إطفاء العتمة” يكمل عباس سرديته للثورة وللأحداث في الفترة منذ منتصف 2011 وحتى نهايات 2012؛ يعلو صوت الثورة وتمتد رقعتها، وفي المقابل يصعّد النظام من وتيرة القمع؛ طائرات تحلّق في السماء، نازحون على الأرض، الركض بين قذائف الدبابات والطائرات، وشهداء يرتقون إلى السماء؛ “لم نكن نريد ساحة حرب، كنا نريد فقط ساحة للتظاهر والهتاف”.

يرتفع علم الثورة، معلنًا لحظة ولادة جمعية تعلن بدورها موت موروثٍ عمره عقود من القمع والخوف، وبدايةَ مرحلة تاريخية جديدة في الذاكرة والهوية الوطنية السوريتيْن؛ يصف الفنان شعوره تجاه هذا العلم قائلًا: “كم كنت أرتجف وأنا أنظر اليه كل يوم. الأروع من أن تقدّس علمًا هو أن تعيش لحظات رسم هذا العلم، ولحظات التضحية التي تُبذل لأجله. ثلاث نجمات حمراوات.. أرتجف الآن وأنا أكتب عنها. هذا لون دماء من ماتوا الآن وسيموتون لاحقًا فداءً لهذا العلم الوطن”. وهو العلم الذي “ترتفع يدك دون إرادتك لتحيّيه”.

سمكة في سفينة نوح

صيف 2012، يصبح الموت في دمشق “شيئًا أليفًا وطبيعيًا جدًا”؛ يقول الفنان: “الموت الذي أصبح يسير في الشوارع كأي شخص نازح، أو جثة ملقاة بجانب باب منزلك صباحًا”. يتحدث الفنان في الجزء الثالث والأخير من النصوص “سمكة في سفينة نوح” عن الاستعداد للرحيل أو الهرب كما يقول، “الأمل بالنجاة أصبح هو معنى الأمل الآن”، وعن الصراع الداخلي المتعلّق بقرار الرحيل؛ “أنا رحلت، ونجوت، وهربت، وخرجت من الوطن، كان هذا أسوأ قرار كلمّا التفتُّ إلى الخلف. كان هذا أفضل قرار كلما نظرت في عيون ابني الصغير”.

عام 2013 يقيم في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي يصف واقع الحياة فيه؛ “إنهم (أي الفلسطينيون) محاصرون فعليًا دون إعلان رسمي للحصار. موت بطيء في أزقّة المعتقلات التي تسمى مخيمات”. والداخل إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشعر أنهم هجروا من فلسطين للتو، “الحلول السابقة كلها كانت تجري في مزاريب الصرف (اللاصحي) المكشوفة التي تتدفق في منتصف حواري المخيم الضيقة، ورائحتها تملأ المكان”. كما يتحدث الفنان عن لبنان الخارج من حرب طويلة، وما زال يعيش في حرب صامتة أشد قسوة، وهو يتنبأ بصورة مستقبلية لسورية شبيهة بالحالة اللبنانية الآن.

في بدايات 2013 تبحر سفن النزوح من لبنان ويرحل هاني إلى جنيف؛ “يموت الناس في الطريق إلى السفينة أو في السفينة، وبعضهم عند الوصول”. ويختم بنص جدليّ يضع أمام القارئ أسئلة كبرى حول الوطن والثورة والحرب والحرية واللجوء؛ يقول؛ “لماذا صعدتُ إلى السفينة؟ الطوفان ماء وأنا سمكة! متى كانت الأسماك تخاف من الماء وتهرب إلى السفن؟ ثم لماذا غرقنا في البحر ونحن محض أسماك؛ أسماك مالحة. من الذي أبحر بالسفينة؟ من أغرق البحر؟”. غادرت السمكة وطنها ــ البحر، بعد أن غرق البحر نفسه في ماء الظلام والخوف.

سردية بصرية

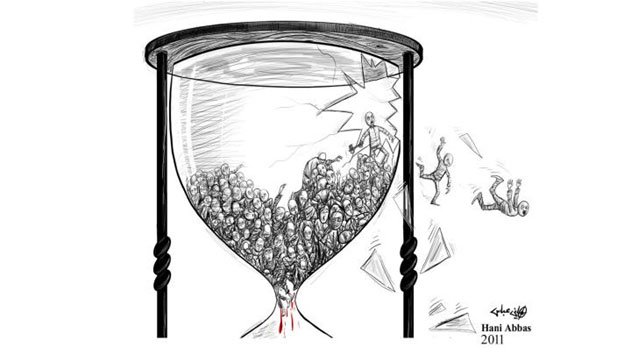

أمّا رسوم هاني عباس التي تلي النصوص في الكتاب فهي، وإن تنوعت مواضيعها، تشكّل في مجموعها سردية بصرية للذاكرة السورية؛ رسومات تروي سيرة اللجوء، والدمار والخراب والموت في المكان وفي الذات؛ الإنسان والطفل والأسرة يصبحون أهدافًا للقتل، أطفال مجنّحون يصعدون إلى السماء، يمتد رسمُ لعبة “الحجلة” إلى السماء في إشارة إلى موت الأطفال، والرحم الذي يضم الجنين يصبح بقجة لجوء، إشارة إلى هوية اللجوء التي ستسم أطفالًا لم يولدوا بعد، وإلى الفنان نفسه الذي ولد لاجئًا. بقعة دم تتحول إلى وردة أو وردة تتحول إلى بقعة دم، سمكة جريحة في عمق البحر، وأسماك أخرى غارقة تحمل حقائب، وسمكة ضخمة وصلت إلى الشاطئ ولكنها بلا حياة، في إشارة إلى اللاجئين الذين أصبحوا غرباء، بلا بيت ولا وطن، في دول الشتات.

رسوم تسخر من الديكتاتور، يسقط كرسيه، ولكن سقوطه يأتي على جثث الأطفال، ورسوم تعرّي كذب وسائل الإعلام الرسمية وتسخر منها، وأخرى تصوّر دور مواقع التواصل في الثورة. رسوم تصوّر القلم في إشارة إلى دور المثقف؛ أقلام كثيرة منحنية، يخرج من بينها واحد محلّقًا كصاروخ عكس التيار. وفي العديد من الرسوم يدرج الفنان الإشارة البيضاوية الحمراء التي تشير إلى الموقع ــ المكان على خرائط غوغل، في إحالة إلى شتات العائلات السورية في دول المنافي.

أخيرًا، في جمعه بين نصوصٍ كتبت بأسلوب مختزل تسمه الشفافية والبساطة، والبعيدة تمامًا عن أي تكلّف أدبيّ، وبين رسومات تتسم أيضًا بالاختزال والتركيز على أحادية الفكرة أو الموضوع، وفي التنوع بين مواضيع هذه الرسوم، يطلّ كتاب “سمكة في سفينة نوح” على القارئ كورقة ذات أهمية تاريخية وفنية، حلقت من بين صفحات الذاكرة السورية الجريحة.

ملاحظة: هذه المقالة نُشرت سابقًا في صحيفة العربي الجديد في 17 نوفمبر 2021.