مدخل

مثل أعمال غسان كنفاني الأخرى، ساهمت رواية “رجال في الشمس” في بناء ثقافي لقضية وطنية فيها كل سمات القضايا الإنسانية الكبيرة في التاريخ، ولأنها كذلك فالحالات الإنسانية التي فيها لا تني تتكرر ما دام الظلم الجماعي باقياً. وها نحن نرى الناس يموتون في “صحراء” أخرى هي البحر الأبيض المتوسط، حين يحاولون قطعه هربًا من الحرب وبحثًا عن حلول فردية على زوارق مطاطية غير مجهزة للإبحار فيها، بل هي أقرب للتوابيت العائمة، يقودها “أبو خيزرانات” لا يقلّون جشعًا وخرابًا روحيًا وأخلاقيًا عن أبي خيزران هذه الرواية.

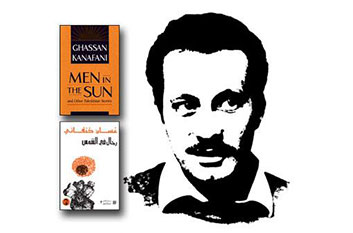

مبدع لا يُختصر بتعريف

ولد غسان كنفاني في مدينة عكا في سنة 1936م، وعاش في مدينة يافا إلى أن هُجّر منها عام 1948 نتيجة العمليات العسكرية للجماعات الصهيونية المسلحة التي احتلت الأرض وهجّرت أصحابها. بعد ذلك أقام فترة وجيزة مع ذويه في جنوب لبنان، لينتقل بعدها مع عائلته إلى دمشق. واتسمت حياتهم في تلك الفترة بالصعوبة والقسوة الشديدة أسوة بأغلبية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يعبر كنفاني عن شيء منه بقوله: “غادرت فلسطين عندما كنت في الحادية عشرة من العمر، وكنت أنتمي إلى عائلة من الطبقة الوسطى، وكان والدي محاميًا، وكنت أدرس في مدرسة تبشيرية، وفجأة انهارت هذه العائلة المتوسطة، وأصبحنا لاجئين، فتوقف والدي عن العمل، بسبب جذوره الطبقية المتأصلة، أما نحن فقد باشرنا بالعمل صبية ومراهقين كي نعول العائلة”. [غسان كنفاني إنسانًا وأديبًا ومناضلًا – د. إحسان عباس وفضل النقيب وإلياس خوري – بيروت – ط1 – 1976 -ص45].

بدأ كنفاني مسيرة التعلم في روضة الأستاذ “وديع سري” في مدينة يافا، حيث بدأ بتعلم اللغة الفرنسية وإنكليزية إضافةً إلى اللغة العربية، ثم انتقل إلى مدرسة “الفرير” التي مكث فيها حتى سنة 1948، وبعدها أكمل المرحلة الإعدادية من تعليمه في مدرسة في دمشق تُعرف باسم “الكلية العلمية الوطنية”، ثمّ انتقل منها إلى الثانوية الأهلية، وبعدها التحق بكلية الآداب في الجامعة السورية في عام 1954 لكنه لم يتخرّج فيها. وخلال دراسته فيها انضم إلى حركة القوميين العرب بعد لقاء جمعه مع جورج حبش أبرز مؤسسيها عام 1953.

عمل بعدها مدرسًا للتربية الفنية في مدراس “وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين” في دمشق، إلى أن انتقل إلى الكويت في سنة 1965، وعمل معلمًا للرياضة والرسم في مدارسها الرسمية، وكانت له هناك مساهمات أدبية في صحافتها وقّعها باسم “أبو العز”، ونشر فيها أولى قصصه القصيرة بعنوان “القميص المسروق” التي نال عنها الجائزة الأولى في إحدى المسابقات الأدبية.

انتقل كنفاني في سنة 1960م إلى مدينة بيروت، حيث عمل هناك محررًا أدبيًا في جريدة “الحرية” الأسبوعية الناطقة باسم حركة القوميين العرب (التي تحوّل فرعها الفلسطيني إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لاحقًا فصارت ناطقة باسمها). وفي عام 1961 تزوج من “آني هوفمن” (سيدة دانماركية الجنسية، كان والدها من المناضلين ضد النازية)، فأنجبا طفلين خلال السنوات اللاحقة (فايز وليلى). بعدها أصبح كنفاني رئيس تحرير جريدة “المحرر” اللبنانية، وأصدر فيها “ملحق فلسطين” ثم انتقل إلى العمل في جريدة “الأنوار” اللبنانية. وفي عام 1969، وردًّا على انشقاق مجلة “الحرية” مع الجناح اليساري من “الجبهة الشعبية”، قام كنفاني بتأسيس مجلة “الهدف”، وترأس تحريرها، لتصبح الناطقة باسم الجبهة.

كان كنفاني في حياته ملهمًا لمن يقرأ أعماله من الفلسطينيين والعرب، إذ أصدر في حياته ثمانية عشر كتابًا، وكتب مئات المقالات والدراسات في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني. وطوال عمله الإبداعي كان يساريًا معتدلًا، يدعو للانطلاق من الواقع المحدد بالاستفادة من الفكر اليساري، وليس باستبدال الواحد منهما بالآخر.

وقد حصل كنفاني على جوائز عدة في حياته وبعد اغتياله، ومنها جائزة “أصدقاء الكتاب” في لبنان عام 1966م عن روايته “ما تبقى لكم”؛ كما حصل على جائزة “منظمة الصحافيين العالمية” (O.I.J) عام 1974، وحصل على جائزة “اللوتس” من اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا في عام 1975م.

أشهر أعمال غسان كنفاني

* موت سرير رقم 12 (قصص) 1961، * ارض البرتقال الحزين (قصص) 1962، * رجال في الشمس (رواية) 1963، * الباب (مسرحية) 1964، * عالم ليس لنا (قصص) 1965، * أدب المقاومة في فلسطين المحتلة (دراسة) 1966، * ما تبقى لكم (رواية) 1966، * القبعة والنبي (مسرحية) 1967، * في الأدب الصهيوني (دراسة) * عن الرجال والبنادق (قصص) 1968، * الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال (دراسة)1968، * أم سعد (رواية) 1969، * عائد إلى حيفا (رواية) 1969، * العاشق (رواية غير كاملة) بدأ بكتابتها عام 1966، * الأعمى والأطرش (رواية غير كاملة)، * برقوق نیسان (رواية غير كاملة) 1971-72، * جسر إلى الأبد (مسرحية) 1965* المقاومة ومعضلاتها (دراسة) 1970، * ثورة 1936-39 في فلسطين (دراسة) 1972.

إضافة إلى مجموعة أخرى من الروايات والدراسات السياسية والفكرية والتاريخية والنقدية التي لم تنشر على شكل كتب، منها: * الشيء الآخر، أو من قتل ليلى الحايك؟ (رواية) نشرت على حلقات أسبوعية عام 1966 *اللوتس الأحمر الميت (رواية) 1961* ثم أشرقت آسيا، (حلقات أسبوعية عن رحلة إلى الصين) عام 1965، * صيف ودخان (ترجمة) لتينيسي وليامس 1964.

اغتيل كنفاني في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت صباحًا بتاريخ 8 /7/ 1972، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته، فقضى هو وابنة أخيه “لميس” التي كانت ترافقه. وعقب اغتياله أعيد نشر جميع مؤلفاته بالعربية، في طبعات عديدة. وقد جُمعت رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته ونشرت في أربعة مجلدات. وتُرجمت معظم أعماله إلى ثماني عشرة لغة ونُشرت في أكثر من 20 بلدًا، وأُخرِج بعضها في أعمال مسرحية وبرامج إذاعية في بلدان عربية وأجنبية. وقد حُوِّلت اثنتان من رواياته إلى فيلمين سينمائيين. وما زالت أعماله الأدبية التي كتبها بين عامي 1956 و1972 تحظى إلى اليوم بوافر من الاهتمام.

رواية “رجال في الشمس”

كتب كنفاني هذه الرواية في عام 1962 وهو مختبئ عن أعين الشرطة، كونه لم يكن يملك أوراقًا رسمية للإقامة في لبنان، في وقت اشتد فيه القمع والملاحقة السياسيان على أثر محاولة انقلابية فاشـلة على الحكم هناك. وصدرت في بيروت عام 1963. وقد تُرجمت لاحقًا إلى: الإنكليزية، والفرنسية، والهولنديـة، والألمانية، والسويدية، والهنغارية، والنرويجية، والتشيكية. وحُوّلت إلى فيلم سينمائي أخرجه توفيق صالح بعنوان “المخدوعون”، فـاز بجائزة “مهرجان قرطاج” في تونس، وجائزة “مهرجان الأفلام الكاثوليكية” في باريس، وجائزة “حقوق الإنسان” في ستراسبورغ، وقام فريق مسرحي بتحويل القصة إلى نـص مسرحي عرض في مدينة الناصرة، غير أن إسرائيل أوقفت العرض. كما قام الفريق المـسرحي التابع لإذاعتي السويد، والدنمارك بمَسرحة هذا العمل.

ملخص الرواية

رواية “رجال في الشمس”، الكاتب غسان كنفاني، نشرت أول مرة عام 1963، الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثانية للمركز الثقافي العربي عام 1980 – الرياض المغرب، وهي في 110 صفحات من القطع المتوسط، مكونة من سبعة فصول هي:

الفصل الأول بعنوان “أبو قيس”: سرد لحياة أبي قيس وعائلته (زوجة وابن مراهق وآخر رضيع) في نصف غرفة تكرّم عليه رجل بإسكانه فيها. حيث يبدو منهكًا بعد عشر سنوات من وقف حياته بانتظار عودته لقريته وبيته وشجرات الزيتون العشر خاصته، عودته لاكتفائه، وقوته، وكرامته. “فالأرض لا تزال تحت جسده ترتعش مثل امرأة”، ورائحتها تجعله “يتنسَّم شعر زوجته حين تخرج من الحمَّام وقد اغتسلت بالماء البارد… الرائحة إيّاها، رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد وفرشت شعرها فوق وجهه وهو لم يزل رطبًا”. إلا أنه بات يعتقد أن حلمه بالعودة بات مستحيلًا، وأن نظراءَه ساروا بحياتهم، وها هو صديقه سعد يزوره عائدًا من الكويت، وقد جمع أكياسًا من الأموال، فيلح عليه أن يذهب إلى الكويت ليؤمن مستقبل أولاده وزوجته. فيسأل سعد زوجه محرجًا منها، ومن إلحاح صديقه، إن كان بإمكانه السفر عبر طريق التهريب إلى الكويت للعمل وتوفير بعض المال لبناء غرفة، وربما إعادة ابنه إلى المدرسة، وربما شراء شجرة زيتون، وإن كان طوال الوقت يهذي بإمكان أن يموت على الطريق. ثم يتعرّف أبو قيس على أحد الشخصيتين المشتركتين بينه وبين بقية ضحايا العمل وهو المهرب السمين الذي يصرّ على 15 دينارًا أجرة لتهريبه، على الرغم من رجائه إياه أن يخفضها للعشرة كونه لا يملك إلا 15 دينارًا. ويكرر أبو قيس سؤاله التنبؤي إن كان المهرّب واثقًا أنهم سيصلون سالمين.

الفصل الثاني بعنوان “أسعد”: يتناول هذا الفصل من الرواية قصة أسعد والأحداث والأوضاع المحيطة به. وهو مناضل سياسي شاب اختار الذهاب إلى الكويت عبر طريق التهريب من عمّان التي لجأ إليها بعد تهجيره من فلسطين. وهو في طريقه هذا كان هاربًا من الاعتقال، باحثًا عن عمل يأمل من خلاله أن يستطيع خلال شهر سداد دين عمه بدلًا من الزواج بابنته كما أمل عندما أدانه قائلًا: “أنت تعرف لماذا.. أن تبدأ ولو في الجحيم حتى يصير في وسعك أن تتزوج من ابنتي ندى.. لا أستطيع أنْ أتصور ابنتي المسكينة تنتظر أكثر. هل تفهمني؟”

ويبدأ الطريق مع مهرب صديق لوالده، ولكنه يسرق منه عشرين دينارًا ويتركه في منتصف الطريق واعدًا إياه كذبًا أن يقابله بعد المرور على نقطة التفتيش.

وبعد أن غدر به “أبو العبد” أنقذه سائح أجنبي مع زوجته، وأوصله إلى بعقوبة. وبذلك يضعانه على الطريق: “كلهم يتحدثون عن الطريق، وهم لا يعرفون من الطريق إلا لونها الأسود”. وإذ يفقد أسعد ثقته في المهربين يتعامل بحدة مع السمين في مكتب التهريب الذي سيتولى تهريبه من البصرة، طالبًا ألا يسلم النقود أجرة تهريبه إلا في الكويت بعد الوصول، ليضمن أن الدليل لن يهرب، ولكنه لم ينل إلا الاحتفاظ بنقوده حتى يكتمل عدد المسافرين.

الفصل الثالث بعنوان “مروان”: يتناول هذا الفصل من الرواية قصة مروان والأحداث والأوضاع المحيطة به. ومروان مراهق صغير العمر شبَّ بعد النكبة، فكان والده عاطلًا عن العمل، يعتاش وعائلته على عمل ابنه البكر زكريا في الكويت. وبعد أن انقطعت أخبار زكريا عن الأسرة أرسل هذا رسالة إلى مروان يخبره فيها عن زواجه، ويطلب منه تحمل مسؤولية الأسرة عبر النزول إلى “المقلاة”. بتعبير آخر هو لا يركز على صعوبة العمل، إنما على الحرارة الهائلة التي يتعرض لها العمال في الكويت البلد الصحراوي. بعد ذلك يتزوج والده، كمهرب فردي، من امرأة مبتورة الساق لامتلاكها بيتًا متواضعًا ولكنه مسقوف بالإسمنت. وبسبب هذه الأحداث وجد مروان نفسه مجبرًا على ترك المدرسة، والسفر إلى الكويت، و”الغوص في المقلاة” كما طلب منه زكريا في رسالته الأخيرة التي أبقاها سرًا بينه وبين نفسه.

قبل سفره ذهب إلى أبيه الذي لم يكرهه على الرغم من تخليه عنه وعن أمه وأخوته، والذي وصفه لاحقًا بأقذع العبارات في رسالته التي كتبها لأمه من العراق، من دون أن يظهر هل فعل ذلك مواساة لأمه المنكسرة، أم إظهارًا لمكبوت، أم رغبة بتجاوز الأب ضمن محاولته لاستعجال النضج ليستطيع التغلب على المصاعب التي تواجهه. ولكن الواضح في رسالته نمو سؤال “لماذا” في رأسه، سؤال المراجعة والتفكير بالأسباب. وهو من سمات النضج التي تبدأ بالظهور عند مروان، ومنها محاولته في مدينة البصرة العراقية الحدودية مع دولة الكويت تحدي سمسار تهريب البشر في المكتب عينه الذي تصل له الضحيتين الأخريتين، وتهديده بالشرطة ليضربه السمسار، وهو ما يظهر ضعف سلطة الدولة على هذه الشريحة من المجرمين، ويظهر كيف لهذه الظروف أن تقمع النمو السليم لشخصية الشباب من اللاجئين الفلسطينيين.

الفصل الرابع بعنوان “الصفقة”: يجتمع في هذا الفصل من القصة كلًا من أبي قيس وأسعد ومروان مع شخص يدعى أبا الخيزران. وفي هذا الفصل توكل مهمة التفاوض مع أبي الخيزران إلى أسعد، وذلك لعدم خبرة أبي قيس، وأبي مروان، إذ يُتَّفق في هذه الصفقة على دفع ما قيمته عشرة دنانير عن كل فرد (ما عدا مروان خمسة دنانير) إلى أبي الخيزران مقابل تهريبهم إلى الكويت.

الفصل الخامس بعنوان “الطريق”: في هذا الفصل يصعد الشبان الثلاثة إلى سيارة أبي الخيزران، والشمس تصب لهيبًا عليهم، ولكن حركة السيارة تخفف بعض الشيء من قوة الحر بينما تسيطر على مخيلة أبي الخيزران مأساته عندما فقد رجولته، ولكنه يعزي نفسه بأن ذلك أرحم من الموت، ويقترب بالفعل من مدينة صفوان العراقية. وينفذ الشبان الثلاثة الخطة المتفق عليها بكل إتقان، فينزلون في البداية إلى داخل الصهريج بينما يقوم أبو الخيزران بإنجاز معاملة الدخول مغادرًا مركز الحدود على عجل ليخرج الشبان الثلاثة بعد ست دقائق من الخزان وهم منهكو القوى إلّا أنهم أحياء.

الفصل السادس “الشمس والظل”: في هذا الفصل من الرواية يعيد أبو الخيزران الكرة مرة أخرى من أجل تجاوز الحدود الكويتية فينزل الشبان الثلاثة إلى داخل الصهريج، ويقود أبو خيزران السيارة بكل سرعة، وهناك يقوم موظفو الجمارك بإشغاله عن طريق الحديث عن مغامراته الوهمية مع الراقصة كوكب. ثم يعود إلى سيارته مسرعًا ويقودها ليبعد عن نقطة الجمارك، فيتوقف ثم يفتح باب الخزان ليجد الأشخاص داخله جثثًا هامدة.

الفصل السابع بعنوان “القبر”: في هذا الفصل يقرر أبو الخيزران أن يقوم بإلقاء جثث الشبان الثلاثة بعد تفكير عميق على رأس الطريق، حيث تقف سيارات البلدية لإلقاء قمامتها، علاوة على إمكان رؤية جثث الشبان من جانب أول سائق قادم في الصباح الباكر، وبالفعل ترك أبو الخيزران جثث الشبان بعد أن أخرج النقود من جيوبهم، ومن ثم انتزع ساعة مروان من يده متجهًا إلى منزله، وهو يصرخ: لماذا لم يطرقوا جدار الخزان؟ والصحراء تردد الصدى.

شخصيات الرواية

الشخصيات الرئيسة

أبو قيس: المطارد بحلم العودة وبشجر الزيتون

رجل شابَ شعر رأسه وهو ينتظر عودة شجيرات الزيتون التي كان يملكها منذ عشر سنوات، ضاع عمره وهو ينتظرها، بينما شق الآخرون طريقهم في الحياة. يحلم بإعادة ابنه قيس إلى المدرسة، وشراء شجرتي زيتون، وفي أحسن الأحوال ببناء غرفة خاصة به في مكانٍ ما؛ فأحلامه صغيرة وبسيطة بحجم شخصيته، وهو رجلٌ لم يتعلـم جيدًا، ولكنه يتذكر الأستاذ سليم الذي استمع لدرسه عن التقاء نهريْ دجلة والفرات في شط العرب.

أسعد: الهارب المجرّب والمطارد بتجاربه وذاكرتها وبفوبيا الطريق

شاب تطارده السلطات بسبب نشاطه السياسي، يستدين من عمه للوصول إلى الكويت كمَهربٍ من الاعتقال وبحثًا عن عمل، حين يحاول الهرب إلى العراق بمساعدة أحد أصدقاء والده القدامى يسلبه مالًا ويتركه في الطريق ليعزّز عنده نزعة الشك.

مروان: الطفل الذي يحاول أن يحاكي ضميرًا يأمله لوالده، فيطرح سؤال لماذا فعل ما فعل. ويحاول تسريع نضجه الذاتي تحت ضغط تخلّي والده وشقيقه الأكبر عن واجبهما تجاه الأسرة بحثًا عن حلول فردية لهما، في مسعى منه ليكون قادرًا على مواجهة الصعاب.

أبو الخيزران: قائد عربة الموت المخصي

“يوحي بالخيزران حقًا. فهو طويل القامة جدًا، ونحيل جدًا، ولكن عنقه وكفيه يبعثان الشعور بالقوة والمتانة. ويبدو لسببٍ ما أنّ بوسعه أن يقوّس نفسه حتى يضع رأسه بين قدميه دون أن يسبّب ذلك أيَّ إزعاج لعموده الفقري”. وأبو الخيزران سائق ماهر، عمل في الجيش البريطاني، وعمل مع الفدائيين فأصيب بقنبلة أفقدته رجولته وأعطته كل مرارة العالم، فكرِه نفسه، وجعل كل طموحه في تكوين ثروة يعيش بها في هدوء وسكون بعد عمر من الحركة التي لا تهدأ، كان يشعر أنه فقد أهم شيء في حياة الرجل من أجل الوطن، لكن الوطن لم يرجع، ورجولته فُقدت إلى الأبد.

ويعمل كمهرّب في الكويت، بالاتفاق مع تاجر كويتي كبير اسمه “الحاج رضا”، ولم تظهر الرواية طبيعة العلاقة معه بشكل حاسم. ودوره في الرواية أنه يهرّب الشخصيات الرئيسة مقابل عشرة دنانير من كل شخص بعد الوصول إلى الكويت، (ويعقد اتفاقًا سريًا مع مروان على أن يأخذ منه خمسة دنانير) بواسطة سيارة الحاج رضا التي لا تفتش لأن جميع رجال الحدود يعرفونها ويعرفون الحاج رضا، وهم أصدقاء للسائق نفسه.

الشخصيات الثانوية

زوجة أبي قيس

قيس

سعد صديق أبي قيس

الأستاذ سليم

والد مروان

أم مروان

زكريا أخو مروان

شفيقة زوجة والد مروان

أبو العبد

الحاج رضا

حرس الحدود

“الراقصة كوكب” شخصية وهمية

سمسار التهريب السمين

عم أسعد

ندى المخطوبة لأسعد بتدبير والديهما

الزمان والمكان

زمن الرواية: يمكن تحديد الزمن القصصي من خلال الإشارات الزمنية فيها مثل قوله: “هناك، في الأرض التي تركها منذ عشر سنوات”. والمقصود التي هُجِّر منها في نكبة عام 1948. (الفصل الأول، نهاية الفقرة الأولى).

أمّا الزمن داخل القصة فكان متداخلًا عند الشخصيات؛ فالشخصية في الماضي والحاضر والمستقبل في آن عبر تقنية المونولوج والخطف خلفًا والاستشراف.

المكان وتجلياته: ظهرت ثنائية وطن/ منفى في الرواية. بينما ركّزت الرواية على المنفى كون شخصياتها الرئيسة هم من اللاجئين والمنفيين. إلّا أنّ المنفى أخذ تنوّعًا مكانيًّا داخله أكثر من الوطن لأن الرواية تتحدث عن اللاجئين ولأن الراوي يريد استخدام المكان في إيصال ما يريده من إيحاءات وأفكار. فجاء المكان معبرًا عن مصير الأشخاص المتحركين ضمنه. حيث أوحت الأمكنة في المنفى بأحوال الشخصيات فيها؛ فالصحراء دلّت على تيههم وضياعهم، والخزان الذي هو أصلًا لنقل الماء غدا فرنًا وأداة للموت، والطريق غدا بلا دليل وأسود، والمزبلة لم تعد مكانًا لرمي القمامة بل صارت مقبرة…

أسلوب الرواية

تقنية الإيحاء:

ابتعد “كنفاني” عن الأسلوب التقريري والشعاراتي والمباشر في هذه الرواية متجهًا نحو الإيحاء والرمز والرسم بالكلمات؛ حيث إننا حين كنّا نعبر بين عباراته وجمله كنا نستنشق ونسمع ونرى ونلمس، ما أراد نقله لنا من الروائح والأصوات والألوان، فيخفق خافقنا صعودًا ونزولًا مع الكلمات والجمل والصور. فعلًا أجاد “كنفاني” الرسم بالكلمات، وأعطاها مدلولات غير تلك التي ارتبطت بها في أذهاننا. حيث أقام رمزه على الثنائيات الضدية والمفارقات، ليدهشنا بأسلوب فني فريد؛ فتصبح الشمس التي تهب الدفء والطاقة جحيمًا وأداة رعب وعذاب وموت، وتصبح الحمائم التي ترمز إلى السلام سوداء تنذر بالشؤم، ويصبح الرجال تحت شمس التعرية مخصيّين فيزيولوجيًّا أو سيكولوجيًّا عبر العجز الجنسي أو العجز النفسي. فعن أي رجال وعن أي شمس يتحدث في عنوان روايته؟! والمزبلة التي كانت لرمي القمامة وتجميعها أصبحت قبرًا، وصار الخزان الذي يحمل ماء الحياة فرنًا يشوي، والدليل بات أداة الضياع. فالرواية محكمة ومكثفة بإتقان، حتى نظن أننا أمام قصيدة نثر. بينما كانت الأحداث توحي لنا بمعان هو لا يقررها مباشرة؛ فالربط بين الشخصية والحدث، وبين هذه اللغة الإيحائية يزيدها عمقًا، ويزيد الحدث إبرازًا وتجذّرًا. فحين استلقى أبو قيس على شاطئ شط العرب في البصرة نظر إلى السماء وكان “صوت الشط يهدر، والبحارة يتصايحون، والسماء تتوهج، والطائر الأسود ما زال يحوم على غير هدى”. نعم، ها هنا وصلتنا حجم المعاناة التي يحملها في داخله، وتلاحقه وتقلقه من المجهول، وتمشي معه على غير هدى مثل ذلك الطائر. والحمامات السود نفسها لاحقت مروان، رآها حين نهض مبكرًا لملاقاة أبي الخيزران “كانت السماء ما زالت تبدو زرقاء تحوم فيها حمامات سود على علوٍّ منخفض، ويسمع رفيف أجنحتها كلما اقتربت في دورتها الواسعة من سماء الفندق”.

ولعلّ شفيقة المعوقة التي اتخذها والد مروان خلاصًا فرديًّا له كانت الرمز والإيحاء والصورة التي يريد كنفاني أن يوصلها من بداية الرواية بأن الحلول الفردية كسيحة ومعوقة. وكلمة الطريق التي تلح على ذاكرة أسعد لها دلالة؛ فحين قال له المهرب العراقي السمين في البصرة “بوسعك أن تستدير وتخطو ثلاث خطوات وستجد نفسك في الطريق” قفز إلى ذهن أسعد الطريق الذي ظل يمشي فيها ساعات طوال بين الرمال والصخور في الصحراء بين الأردن والعراق وحيدًا بعد أن خدعه المهرّب الفلسطيني، وهي الطريق ذاتها التي سيسلكها أملًا في الوصول إلى الكويت، فيموت دون ذلك.

تقنية المونولوج وتعدد الأصوات

من خلال هذه التقنية استطاع “كنفاني” أن يضع شخصياته تحت الشمس ويستبطنها، ليكشفهم ويعرّي دواخلهم أمام أنفسهم، ويوضح أوضاعهم وهزائمهم وعجزهم. كما يرصد أثر الأحداث التي تمر بها الشخصيات، وأثر العلاقات المتشابكة بينهم وبين الشخصيات الأخرى. ولعل أكثر المقاطع إثارة وفنية وقدرة على استبطان الشخصية وسبر أغوارها، الحوار الداخلي الذي يعـتـمل داخل أبي الخيزران حين سأله أسعد في طريق الرحلة: قل لي يا أبا الخيزران، ألم تتزوج أبدًا؟”. وضمن تقنية المونولوج التي استخدمها “كنفاني” رأينا الزمن يتداخل وينساب دون قطع، فنقفز مع الشخصية وكأننا في آلة الزمن دون أن نشعر بالتفكك أو الملل أو الضياع، بل كان الماضي متساوقًا مع الحاضر بطريقة مدهشة. فتقنية الخطف خلفًا ربطت الماضي بالحاضر دون قطع وجعلتنا نستبطن الشخصيات ونستشرف مستقبلها مع جهلنا بالأحداث التي ستقع. لكن الغريب في الأمر أن أسلوب “كنفاني” هذا جعلنا لا نتعاطف مع هذه الشخصيات ولا نحقد عليها في آن، وكأنه يريد أن يقول لا أريدكم أن تتماهوا مع الشخصيات أو تعطفوا عليها أو تحقدوا عليها، بل اقرؤوا مسيرتها فحسب، واعرفوا أسباب عجزها، وتعلموا أن الحلول الفردية لا تعطي إلّا خرابًا.

تفتتح رواية “رجال في الشمس” 1963 التعبير الأدبي للوطنية الفلسطينية الناشئة في ظروف اللجوء بعد احتلال المجموعات الصهيونية المسلحة (البلماخ والإرجون والهاجاناه والشتيرن) 78 في المئة من مساحة فلسطين الكلية، وتهجير 85 في المئة من السكان الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون على أراضيهم ضمن هذه المساحة (يمكن العودة لكتاب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه “التطهير العرقي في فلسطين”). وفي هذه الرواية تبرز سمات رئيسة من شخصية غسان كنفاني الأدبية، بعناصرها التي ستؤثر بشكل مميز في بلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية الجديدة، وطابعها العام، النقد المحرج للذات الوطنية. حيث سيتواصل هذا النقد تراكميًا في الرواية حتى يصل إلى أن يصدح صوته غاضبًا، ومعاتبًا، وحائرًا، عبر نقيضه “أبو الخيزران”، سائلًا: “لماذا لم يطرقوا جدار الخزان”.

وتنتمي رواية “رجال في الشمس” لأدب المقاومة، ولكن ليس بمعنى محلي مغلق على نفسه إنما بمعناه الإنساني الرحب من مدخل الفلسطيني. ذاك الأدب الذي يحكي عن الصراع بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان وكل عوامل القهر الجائرة التي تصيبه. وهذا ما يميز أدب غسان كنفاني، أنه أدب للإنسان عن الإنسان. وفي هذه الرواية، التي كتبها وهو في السابعة والعشرين من عمره يعيش حياة مليئة بالمعاناة والآلام ومقاومة الذل، ذل اللجوء الذي لا يعرف فداحته إلا من عاشه، حيث نجد الشخصيات تتحرك على هواها بانفعالاتها وانكساراتها إلى مصير يهجس فيه أحكمها. إنه مصير يبدو مرسومًا منذ البداية، كما في رواية “غابريلا غارسيا مركيز” المعنونة “قصة موت معلن”، حيث سيؤدي العجز عن القول والفعل إلى كارثة كان يمكن تغييرها برفض الرحلة مع رجل وُسِم بأنه مخادع من الرجال الثلاثة منذ لحظات لقائهم الأولى به؛ أو رفض النزول إلى الخزان، أو رفض إغلاقه بإحكام، أو القرع على جداره. ولكن قبل كل شيء رفض الخضوع للجوء والنضال من أجل العودة إلى الوطن.

يتعامل الروائي مع عجز اللاجئين المهزومين والمهجرين من وطنهم الذين لم يصلوا إلى صيغة لإعادة ربط أنفسهم فيه، حتى يستطيعوا أن يقرروا مستقبلهم ارتباطًا مع هذه العلاقة وليس بمعزل عنها؛ فيبين كيف أن العاجزين عن مهمتهم الوطنية، سيلاحقهم عجزهم بحلولهم الفردية ويقضي عليهم.

ولقد رُكِّز في نقد هذه الرواية على الأجيال الفلسطينية الثلاثة التي تعطي قيادها لقيادة مخصية، فتوصلها إلى الموت، وترمي جثثها في المزبلة. ولكن لم يعمد الراوي إلى التشنيع برمز هذه القيادة “أبو الخيزران”، ولم يبدو متحاملًا عليه بشكل مسبق. بل قام بوصفه، ورواية قصته، وترك له المساحة ليحاول أن يكون ما يريده؛ حتى إنه يحاول أن يفعل أشياء جيدة، مثل أن يتعاطف مع من سيصبحون ضحاياه في النهاية. ترك له الفرصة ليبدو ما هو عليه، شخص متواضع القدرات يؤدي ضعف إمكاناته إلى أن يعجز عن القيام بما طمح به وما حمّله الآخرون مسؤوليته. وضحية أخرى للمجموعات المسلحة الصهيونية التي قامت بافتعال حرب للوصول إلى غاياتها الاستعمارية. وضحية بعدها للاستغلال في بلاد صحراوية شوهت العلاقات والمثل البدوية، ووسعت دائرة العبيد لتطال كثيرًا من العمال الزاحفين إليها من بلادهم الفقيرة، ولكن الأكثر تحضرًا والأفضل بيئة، الباحثين عن بعض الثراء بمقاييس بلادهم، ما يحولهم إلى أشياء ترمى في “المقلاة” حسب وصف زكريا في رسالته إلى مروان. لقد كان أبو الخيزران ضحية ساهمت محدوديتها (مثل: إنها تقود السيارة المصفحة ولكن لا تعرف إصلاحها) في وقوع الهزيمة الوطنية، ضحية أدى حصول الهزيمة إلى شروعها في رحلة انحطاطها التي لا تكتمل إلا حينما يرمي جثث الرجال الثلاثة في المزبلة. هكذا يظهر أنها لم تكن رواية لإطلاق أحكام مسبقة، لقد كانت سردًا لمجريات العملية التي جرت في الواقع وخواتيمها، ليترك لنا استخلاص العبرة منها، مع سؤال يبدو صرخة ولكنه أيضًا احتيال الشريك في الجريمة لتحميل الضحايا المسؤولية عن موتهم.

وتبقى الشخصية المركزية هي شخصية “أبو الخيزران” كممثل عمّا تبقى من قيادة فلسطينية مهزومة في النكبة الفلسطينية عام 1948، وهي شخصية هزمت في معركتها الوطنية لمحدودية قدراتها، ولكنها خصيت نتيجة هذه المعركة إن كان بسبب الهزيمة العسكرية أو لنتائجها، حيث اقتلع معظم المجتمع الفلسطيني مع الاستيلاء على ملكياته، بما فيها هذه القيادة التي باتت مخصية كممثلة لطبقة الإقطاع والبرجوازية الناشئة دون أرض ومجتمع، ولتصبح أجيرة عند طبقة مستحدثة في بلاد غربتها تعمل في السلب والنهب على هامش طفرة نفطية. وأبو الخيزران شخصية مركبة، يحاكي ببعض أفكاره وسلوكياته شعورًا بالمسؤولية كان لديه قبل خصيه (الدخول بسرعة متهورة إلى مباني الجمارك إن كانت العراقية أو الكويتية، الركض وصولًا إلى الموظفين وفي طريق العودة إلى السيارة، الاقتضاب مع الموظفين وترجي الإسراع في تحصيل تواقيعهم، …) ولكنه يفعل ذلك في سياق عملية تهريب غير قانونية، وغير إنسانية، وغير مسؤولة، مع معرفته بالجحيم الذي يدخل الرجال الثلاثة إليه ، وحجم المخاطرة بحياتهم. وبالنتيجة، وبعد إعطاء الراوي هذه الشخصية حريتها لتختار مسارها، تصل إلى نهاية عملية المساومة المستمرة مع ضميرها منذ خصيها، ما بين سيطرة “شهوة المال” عليها بعد انطفاء “شهوة الجنس” وبين ما تبقى من ضمير، بحوارها مع ضميرها حول دفن كل ضحية في قبر، أو دفنهم في قبر واحد، أو رميهم في المزبلة بدعوى أن عمال النظافة سيجدونهم بهذه الطريقة بسرعة، إلى مصيرها المحتوم حيث لا تكتفي بالتسبب بمقتل ثلاثة أجيال ممن قادتهم إلى التهلكة بل ترميهم في المزبلة. وهنا، كعنوان للتخلي عن المسؤولية، يصرخ أبو الخيزران معاتبًا من تسبب بقتلهم “لماذا لم يطرقوا جدار الخزان” مستنكرًا خوفهم وعجزهم الذي ضغط عليهم ليستكمله عندهم حين طالبهم بكبت حتى عطسهم داخل الخزان. لتكون صرخته هذه، التي هي سؤال مشروع ممن لم يشارك في الجريمة، ممن ارتكبت هذه الجريمة بحقهم، إعلان عن مدى الانحطاط الأخلاقي لقيادة تهرب من تحمل مسؤوليتها عن المصائر الكارثية لشعوبها، ولا تكتفي بذلك بل تحمّلها المسؤولية.

وهذا السؤال يفتح عاصفة من الأسئلة أهملها النقاد الكثر الذين تصدوا لتحليل هذه الرواية: ترى هل كان بإمكان هؤلاء الأشخاص قرع جدار الخزان وهم منهكون؟ فعلى ضوء مشهد نزولهم الأول إلى الخزان وخروجهم منه والذي أظهر مدى تعبهم وإنهاكهم، وهم لم يمكثوا فيه أكثر من ست دقائق فقط، فكيف سيكون حالهم بعد هذه التجربة وامتداد تجربتهم الثانية لفترة أطول لم نستطع تحديدها لعدم علمنا متى كانت لحظة وفاتهم، فلنا أن نتخيل ضرباتهم المتهالكة التي قد لا تصدر صوتًا يسمع، ولنا أن نتساءل عمن سيسمع قرعهم على جدار الخزان وهم غير قادرين على حمل أنفسهم؟ ثم كيف نستطيع أن نجزم بأنهم لم يقرعوا جدار الخزان؟ فربما قد قد فعلوا متهالكين في أثناء تركه إياهم قرب مباني الجمارك المغلقة بإحكام للحفاظ على التكييف داخلها. وربما فعلوا متهالكين ما بين تحرك السيارة إلى تواريها خلف التلة، ولم يسمعهم أبو الخيزران بسبب هدير محرك سيارته؟ وعلى عكس لوم الضحية تضج الرواية بأسئلة منطقية مثل: لماذا أغلق أبو الخيزران الخزان؟ ولماذا وضع للمغلاق قفلًا يمنع المحتجزين داخله من فتحه إن شعروا بحراجة وضعهم؟ ولماذا لم يسارع بعد توقيع الأوراق والعودة إلى السيارة إلى فتح الخزان؟