من حكايات ألف ليلة وليلة أن رجلًا كان مع قافلة من حُجّاج الشام، والظاهر أنه في غفلة عن القوم، نام نومًا طويلًا في طريق القافلة إلى مكة، وحين استيقظ لم يرَ لقافلة الحجّاج أثرًا، فمشى، فضلّ الطريق، وسار إلى أن رأى خيمة. ورأى امرأة عجوزًا، فسلّم، وطلب طعامًا، فقالت العجوز: امضِ إلى ذلك الوادي، واصطد من تلك الحيات بقدر كفايتك، لأشوي لك منها، وأطعمك. فتردّد الحاج، فقالت العجوز: أنا أمضي معك وأتصيد منها فلا تخف! ومضت معه، فاصطادت من الحيات بقدر الكفاية، وجعلت تشوي منها، فلم يرَ الرجل الحاج من الأكل بدًّا، وخاف الجوع فأكل من تلك الحيات. ثم إنه عطش، فطلب إلى العجوز ماءً للشرب، فقالت: دونك العين فاشرب منها! فمضى إلى العين، فوجد ماءها مرًّا. ولم يجد من شربه بدًّا، مع شدة مرارته لما لحقه من العطش، فشرب ثم عاد إلى العجوز وقال لها: عجبًا منك أيتها العجوز ومن مقامك بهذا الطعام وشربك من هذا الماء! فقالت: فكيف تكون بلادكم؟ قال: إن في بلادي الدور الواسعة الرحبة والمياه العذبة والأطعمة الطيبة، وكل شيء طيب والخيرات حسان، فقالت العجوز: لقد سمعتك، فقل لي: هل يكون لكم من حاكم يحكم عليكم ويجور في حكمه، وأنتم تحت يده، وإن أذنب أحدكم أخذ أمواله وأتلف رزقه، وإذا أراد أخرجكم من بيوتكم واستأصل شأفتكم؟ فقال الرجل: قد يكون ذلك. فقالت العجوز: إذًا والله يكون ذلك الطعام اللطيف والعيش الرغيد والنعم اللذيذة مع الجور والظلم سمًّا ناقعًا، وتعود أطعمتنا مع الأمن والحرية ترياقًا نافعًا.

الحكاية تُقرّ أن عدل السلطان خير من خصب الزمان. وقد يُظن أن القول عربيّ الأصل، ولكنني وجدتُ بأنه قد ورد في كتاب (عهد أردَشير) حين استعرت الكتاب من المركز الثقافي العربي في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية ربيع عام 2014. حقق الكتاب وقدم له العلامة الدكتور إحسان عباس. وطبعته دار صادر في بيروت عام 1967. وقد نقل المبرد في كتابه (الكامل) عبارة من عهد أردَشير تقول: عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان، أو رشاد الوالي خير للرعية من خصب الزمان. يقول أردَشير: يجب على السلطان أن يكون فائض العدل، فإن العدل جماع الخير، وهو الحصن الحصين من زوال السلطة وتخرمها، وإن أول مخايل الإدبار في السلطة ذهاب العدل منها. وكان يقول: ما شيءٌ أضرّ على نفس الحاكم من بطانة فاسدة، لأن النفس تصلح على مخالطة الشريف، كذلك تفسد بمعاشرة الخسيس حتى يقدح ذلك فيها ويزيلها عن فضلها ويثنيها عن شريف أخلاقها، وكما أن الريح إذا مرّت بالطيب حملت طيبًا تحيا به النفوس وتقوى به جوارحها، كذلك إذا مرّت بالنتن فحملته ألمت به النفس وأضرّت بأخلاقها إضرارًا تامًا، والفساد أسرع إليها من الصلاح، إذ الهدم أسرع من البناء.

ولو عدنا إلى المعجمات لتتبع كلمات الظلم والمظلوم والمظلومية لوجدنا ما يأتي: المظلوم الذي يُظلم، الذي يُعاني الظلم أو يُعامل مُعاملة جائرة وتعسُّفيَّة، المظلومون هم فئة من المجتمع مظلومة وقع عليها الظلم أو الحيف. وفي القرآن: (ومن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا). وفي المثل: أظلم من أفعى/حيّة: وصف للظالم المبالغ في الظلم فهو كالحيّة التي تأتي جحرَ الضبّ فتأكل ولدَها وتسكن جحرَها. ورجلٌ ظالمٌ: الجائر، الطَّاغي، من يظلمُ الخلق بِلا حق. والظُّلْمُ في الأساس وَضْع الشيء في غير موضعه. وأصل الظُّلم الجورُ ومُجاوزة الحدِّ.

قيل إنّ المأمون بن هارون الرشيد، سابع خلفاء الدولة العباسيّة، كان يجلس للمظالم يوم الثلاثاء من كلّ أسبوع، فجاء رجل قد شمّر ثوبه، وتأبّط نعله، فوقف على طرف البساط وقال: السّلام عليكم، فردَّ المأمون السّلام، فقال الرجل: أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت فيه، جلسته بإجماع الأمة أم بالغلبة والقهر؟ قال المأمون: لا بهذا ولا بهذا، بل كان يتولى أمر المسلمين من عقد لي ولأخي-يقصد الأمين- فلما صار الأمر إليَّ علمت أني محتاج إلى إجماع كلمة المسلمين في المشرق والمغرب على الرضا بي، ورأيت أني متى خليت الأمر اضطرب حبل الخلق، ومرج أمرهم، وتنازعوا، وانقطعت السبل، فقمت صونًا للخلق إلى أن يجمعوا على رجل يرضون به فأسلّم إليه الأمر، فمتى اتفقوا على رجل خرجت له من الأمر. فقال صاحب النعل: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذهب.

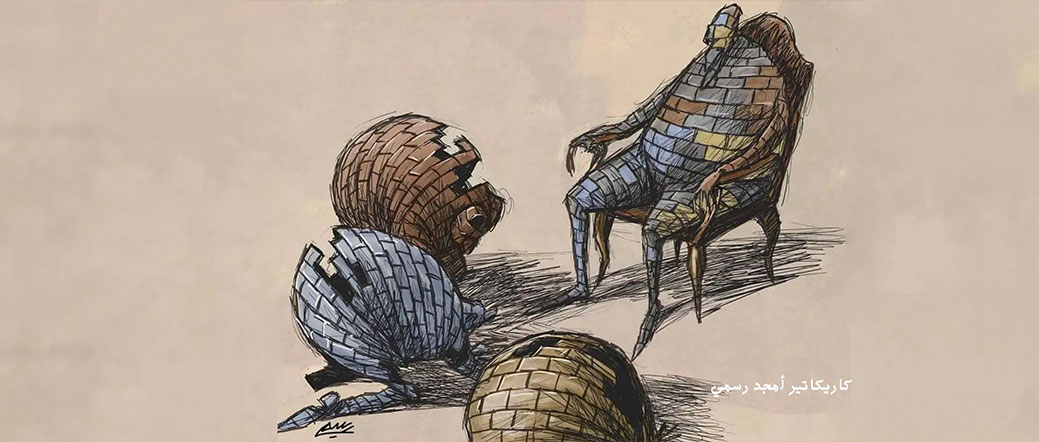

رجل من عامة الخلق يقتحم مجلس من دانت له الدنيا من مشرق الأرض لمغربها، يقف على بساط الخليفة، متأبّطًا نعله، يسأله من أعطاه الحق في مجلسه؟ هذا لعمري الخط الفاصل بين الحياة والموت، والذي ينبغي ألا يتجاوزه أحد أو يقترب منه. وقد نُقل عن أكثم بن صيفي التميمي قول؛ والذي ذهب مثلًا: (مقتل الرّجل بين فكّيه). في هذه النادرة يظهر أن العلاقة لم تكن دومًا مشدودة شدًّا حادًّا بين الحاكم والمحكوم، فقد كان هناك مساحات ممتدة متنوعة بينهما تثير الانتباه والدهشة. بل لعلها تتجاوز وتخترق بصورة مباغتة الخطوط الحمراء للسلطة السياسيّة الحاكمة من دون أن يترتب على ذلك أي نتائج مأسوية، وإنما يتحول الموقف برمته لنادرة طريفة تنسج خطابًا مراوغًا يضمر السخرية العميقة من صاحب السلطان على حد تعبير الدكتورة هالة أحمد فؤاد.

وهنا لا بد من استنطاق هذه العلاقة الشائكة بين الرجلين. صاحب النعل ترك عمله، شمَر ثوبه، تأبّط نعله، وجاء يسعى، فرأى مجلس الحاكم، وسأل. أيدرك هذا الرجل ما يفعل؟ أم هو أحمق بالفطرة، أم يتغافل ويخلط الهزل بالجدّ؟ ألا يدرك ما يمكن أن يفعله الحاكم لو غضب؟ وغضب الحاكم لا تحمد عُقباه. أمن حقّه كمحكوم أن يستنطق الحاكم ويسأله كيف يدير شؤون الرعيّة؟ وما هي الأشياء الملحّة التي حدته -حدا الشّيء تَعمّده وتوخّاه- لمواجهة الحاكم بجرأة، بل قل بتهوّر، ودخول حضرته هكذا من دون أحم ولا دستور، وسؤاله. وكما ترى، هي في مجملها أشياء تكشف عن احتياج الرعية الملحّ إلى الراعي، ولا تهدد جوهر الحاكم، بل تدعمه، وتؤكده، وتكرس له. انظر إلى صاحب النعل حين سمع جواب المأمون كيف سلّم وانصرف. هل سكنت نفسه واطمأنت من قلق على مصير الأمة؟ أكان جواب المأمون شافيًا، كافيًا، سدّ الذائع من كلّ وجه؟ وقد نُقل عن المأمون: ما أعياني جواب أحد مثل ما أعياني جواب رجل من أهل الكوفة، قدَّمه أهلها فشكا عاملهم، فقلت: كذبت، بل هو رجل عادل، فقال: صدق أمير المؤمنين وكذبت أنا، قد خصصتنا به في هذه البلدة دون باقي البلاد خذه واستعمله على بلد آخر يشملهم من عدله وإنصافه مثل الذي شملنا، فقلت: قم في غير حفظ الله، عزلته عنكم. وفي هذا السياق: ألحَّ الذّباب يومًا على أبي جعفر المنصور-ثاني خلفاء الدولة العباسيّة وباني بغداد- في مجلسه حتى أضجره. فقال لحاجبه: انظر من في الباب من العلماء. فقال: مُقاتل بن سليمان. فأُدخل مُقاتل على المنصور، فسأله: لماذا خلق الله الذباب؟ وعاين مُقاتل تبرم المنصور وضجره، فأجابه: لكي يُذلّ به الجبابرة.

لا يعنينا في هذا السياق مدى صحّة هذه الروايات، وهل هي حقيقة أم من عمل الخيال، لأننا نهتم بتحليل تلك العلاقة الملتبسة من المظلوميَّة بين الحاكم والمحكوم، ولعل ما ينسج ملامح ذلك الالتباس هو إمكانية التشارك في دوافع الاقتراب من مدار الحاكم، والتورط في فضاءاته، الأمر الذي يجعل الحضور داخل هذه الفضاءات مجازفة خطرة قد يترتب عليها في كثير من الأحيان نتائج وخيمة تصل إلى حدّ التصفية الفعلية ماديًا ومعنويًا. وصدر هذا الكلام شبيه بشيء لا بأس به من روايته في هذا الموضع، فقد خطب أبو جعفر المنصور يومًا فقال: مذ وليتُ عليكم رفع الله عنكم الطاعون. فقام رجل في المجلس وقال: لأن الله أكرم من أن يجمع علينا المنصور والطاعون.

تقدّم هذه المشاهد العامّة أو الخلق أو الرعاع أو الدهماء، إن شئت ذلك، بوصفها حشدًا قادرًا على الفعل، وهذا أحد تجليات المقاومة بالحيلة في مواجهة ظلم الحاكم وبطشه وفرديته وظلمه، كما أكده الباحث (جيمس سكوت) أحد أهم علماء السياسية والأنثروبولوجيا في عصرنا في كتابه المهم (المقاومة بالحيلة – كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم) والذي حظي بشهرة عربية واسعة بعد أن ترجمه إبراهيم العريس وميخائيل خوري وصدر عن دار الساقي، ونجح الكتاب في استقطاب عديدٍ من الباحثين، مع ذلك لم يوَّلد أي اهتمام في الوطن العربي بكتب جيمس سكوت الأخرى غير المترجمة، التي لا تقل أهمية، على غرار كتاب (أن ترى كدولة). يقول جيمس سكوت في جواب عن مضمون كتابه هذا والذي لم يُترجم إلى العربية حتى الآن في لقاء مع عز الدين أعرج في موقع “ألترا صوت” في التاسع من شباط/ فبراير 2019: يبدو لي أن ما أجادل بشأنه في كتاب (أن ترى كدولة) ليس ضد المعرفة العلمية. كما أنني لا أجادل ضد الفكر العقلاني. إن ما أجادل بشأنه، هو أن هذا الفكر يجب أن ينتهي إلى تفاعل ديمقراطي حقيقي مع معرفة الناس الذين ليسوا علماء، ومع طرق حياتهم. بمعنى أن فكرة أن المهندسين والعلماء يمتلكون المعرفة فقط هي الخطأ القاتل. إذا كنا نفكر في الزراعة على سبيل المثال، فإن لدى المزارعين العاديين قدرًا هائلًا من المعرفة التي يمكن أن يتعلمها العلماء والمهندسون الزراعيون. لذا يبدو لي أن التحديث الذي يقوده العلم والفكر العقلاني يجب أن يأخذ في الحسبان، إمكانية التعلم من غير العلماء وغير المهندسين، بالإضافة إلى أخذ قيم هؤلاء الناس بعين الاعتبار.

جاء في الأثر: جلس المأمون بن هارون الرشيد يومًا للمظالم، فكان آخر من تقدم إليه -وقد همَّ بالقيام- امرأة عليها هيئة السفر، ثيابها معفّرة، رثة، وحالتها حالة، وقفت بين يديه، وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين. نظر المأمون إلى نديمه وصاحب مجلسه يحيى بن أكثم، وقال لها يحيى: وعليك السلام يا أمة الله؛ تكلمي بحاجتك. قالت:

يا خيرَ مُنتصَفِ يُهدى لهُ الرشدُ

ويا إمامًا به قد أشرقَ البلدُ

تشكو إليك عَميدَ القوم أرملة

عُدِي عليها فلم يترك لها سَبَدُ

وابتز مني ضياعي بعد مَنعتها ظُلمًا

وغرق مني الأهلُ والولدُ

أطرق المأمون حينًا، ثمَّ رفع رأسه إليها وهو يقول:

في دون ما قلت زال الصبر والجلدُ

عني وأُقرِح مني القلبُ والكبدُ

هذا أذان صلاة العصر فانصرفي

وأحضري الخصم في اليوم الذي أعدُ

فالمجلس السبت إن يُقضى الجلوس لنا

ونُنصفك منه وإلا المجلس الأحدُ

فلما كان يوم الأحد جلس المأمون مجلسه، فكان أول ما قُدَّم إليه تلك المرأة. قالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: وعليك السلام. ثمَّ قال: أين الخصم؟ قالت: الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين، وأومأت إلى العباس ابنه، فقال: يا أحمد بن أبي خالد-وزير المأمون- خذ بيدي العباس فأجلسه معها مجلس الخصوم، فجعلت كلامها يعلو كلام العباس، فقال لها الوزير أحمد بن أبي خالد: يا أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين وإنك تكلمين الأمير فاخفضي من صوتك. قال المأمون: دعها يا أحمد فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لها برد ضيعتها. وأمر حاجبه بالكتابة إلى عامله في ديارها أن يحسن معاملتها، وأمر لها بنفقة من بيت مال المسلمين.

ويسأل عز الدين أعرج جيمس سكوت من جديد: لكن ألا تظن أن هذه النوادر والقصص والمُلح قد تكون تعبيرًا عن الإحباط وقلة الأمل بدلًا من كونها تعبيرًا عن المقاومة؟ تعرف أن هناك فضاءات للتعبير ضد السلطة يتم ضبطها من السلطة نفسها. يقول جيمس سكوت في جوابه: (وجهة نظري هي أنه عندما تكون السياسة الحقيقية، أي المشاركة المباشرة للقوى السياسية بطريقة منفتحة وديمقراطية، غير ممكنة، فإن ما يحل محلها، هو هذه الأشكال المستترة من الخطاب السياسي. وهي البلاغة التي تأخذ شكل النادرة أو المُلحة أو النكتة. وأعتقد أن هذه النوادر هي بديل نوعًا ما عن السياسة. إنها السياسة عندما لا يكون هناك سياسة حقيقية، وهي الاحتجاجات المفتوحة عندما لا يكون هناك منظمات مفتوحة. لكن ما يهم هو أنها تخلق ثقافة معارضة يسخر فيها الجميع من ادعاءات النخب. حيث تكون تلك النوادر دلالة على تلك السخرية والثقة، لأنه يتم تشاركها. إن الفكرة الأساسية في المُلحة هي في الواقع في قيمتها الاجتماعية، كطريقة لخلق خط اتصال وتضامن. ولذلك فإنها تبقي الأمل موجودًا. إنها غاية في الأهمية).

وقد لاحظت الدكتورة المصرية الباحثة في الفلسفة الإسلامية هالة أحمد فؤاد في مقالتها: (أسود الزبد ومرآة المثقف الهامشي) المنشور في مجلة العربي الكويتية في عدد الشهر الثامن من عام 2008: (من المثير للانتباه حقًا أنه كلما زاد القمع وتعددت ضروب المذلة والإهانة والإحباط اليومي كان هذا دفعًا نحو المواجهة العلنية السافرة، أي أن الأنظمة الأشد قمعية هي الأكثر تعرضًا لأعنف تعبير عن الغضب. ويفسر لنا جيمس سكوت هذه المسألة تفسيرًا مهمًا لافتًا، حيث يرى أن الخضوع والإذعان الإكراهي، لا ينبئ عن استسلام حقيقي أو اقتناع فعلي بل إنه نتاج الخوف من العقاب والرقابة المهددة. ويؤدي التهديد الشديد إلى ردّة فعل عكسيّة حيث ينمو خلف قناع الخضوع التمرد والمخالفة وليس العكس، وكأن الإكراه يحصن الخاضع ظاهريًا ضد الإذعان المنشود ويولد لديه الرغبة العارمة في التمرد العنيف. مدبرةً ومنظمةً أكانت هذه المواجهات أو أعمال التحدي والعنف المعلنة التي يمارسها المقموعون أم عفوية وغير مدروسة، أكانت نتاج تراكم طويل لتراث مكتوم مستتر مقاوم للسلطة بأشكال متخفية ومراوغة، أم نتاج رقابة صارمة حالت دون نمو هذا التراث المكتوم وتراكمه، بل عزلت المحكومين بعضهم عن بعض، وحرمتهم إمكانات التفاعل والتواطؤ، فإن ميدان تفجر التحدي العلني سيغدو دومًا الميدان الأكثر براحًا وحرية لاتصال المحكومين بعضهم ببعض اتصالًا حقيقيًا مؤثرًا. بل إن هذا الميدان سيغدو مساحة يكتشف عبرها كل من الظالم والمظلوم طاقاته الحقة وإمكاناته المضمرة عبر بلوغ الصراع بينهما ذروته، وتوتره ما بين تجاوزه للحدود كلها وانتهاكه لجميع المعايير والقوانين والقيم من ناحية، وعنف الرد السلطوي وأشكال الردع والعقاب شديدة العنف والقسوة والصرامة، من ناحية أخرى).

يروي أبو حيان التوحيدي في ختام حديث له عن إحدى الفتن، حيث يحكي لنا غريبة من غرائب الفتن بناء على طلب الوزير الذي سامره التوحيدي في أربعين ليلة فكان كتابه الخطير “الامتاع والمؤانسة”. يسأله الوزير ابن سعدان: هل سمعت أيام الفتنة بغريبة؟ ولعل سؤال الوزير ابن سعدان يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها بينه وبين محدثيه، حيث توحي صيغة السؤال وطبيعة المطلوب بالدور المسموح به والملائم للتوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، رواية الغرائب والعجائب والنوادر! أما رد التوحيدي، فقد أتى على النحو الآتي: (كل ما كنا فيه، كان غريبًا بديعًا، عجيبًا شنيعًا حصل لنا من العيارين القواد، وأشهرهم أبو الدود، وأبو الذباب، وأسود الزبد، وأبو الأرضة، وأبو النوابح، وشنت الغارة، واتصل النهب وتوالى الحريق حتى لم يصل إلينا الماء من دجلة فمن غريب ما جرى أن أسود الزبد كان عبدًا يأوي إلى قنطرة الزبد، ويلتقط النوى، ويستطعم من حضر ذلك المكان بلهو ولعب، وهو عريان لا يتوارى إلا بخرقة، ولا يؤبه له، ولا يبالى به، ومضى على هذا دهرًا فلما حلّت النعرة، أعني لما وقعت الفتنة، وفشا الهرج والمرج، ورأى هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ السيف وأعمله، طلب سيفًا وشحذه ونهب وأغار وسلب، وظهر منه شيطان في مسك إنسان، وصبح وجهه وعذب لفظه، وحسن جسمه، وعُشِق وعشق، والأيام تأتي بالغرائب والعجائب، فلما دعي قائدًا وأطاعه رجال وأعطاهم، وفرق فيهم، وطلب الرئاسة عليهم، صار جانبه لا يرام، وحماه لا يضام، مما ظهر من حسن خلقه مع شره ولعنته وسفكه للدم وهتكه للحرمة وركوبه للفاحشة، وتمرده على ربه القادر، ومالكه القاهر أنه اشترى جارية كانت في النخاسين عند الموصلي بألف دينار وكانت حسناء جميلة، فلما حصلت عنده حاول منها حاجته، فامتنعت عليه، فقال لها: ما تكرهين مني؟ قالت: أكرهك كما أنت. فقال: فما تحبين؟ قالت: أن تبيعني، قال لها: أو خير من ذلك أعتقك وأهب لك ألف دينار؟ قالت: نعم، فأعتقها وأعطاها ألف دينار بحضرة القاضي ابن الدقاق عند مسجد ابن رغبان، فعجب الناس من نفسه وهمته وسماحته، ومن صبره على كلامها، وترك مكافأتها على كراهتها، فلو قتلها ما كان أتى ما ليس من فعله مثلها! قال الوزير: هذا والله طريف، فما كان آخر أمره؟ قلت: صار في جانب أبي أحمد الموسوي وحماه ثم سير إلى الشام، فهلك بها).

وتسأل الدكتورة هالة أحمد فؤاد في تحليل نصّ الحكاية: (ترى إلى ماذا كان يلمح التوحيدي أو يشير؟ هل تراه كان يعرض بممارسات السادة الوجهاء ساكني القصور أصحاب السطوة والنفوذ والأصول الشريفة، والذين كانوا لا يطاولون هذا العبد في سلوكه إزاء الجارية، وكانوا يسمحون لأنفسهم بفعال منحطة إزاء جواريهم وإمائهم!؟ أم تراه كان يسعى لإبراز إمكان وجود الخير والمروءة والسماحة في داخل الإنسان، مهما كانت هويته أو سلوكياته المنحطة؟ وأن كل إنسان هو مجموعة هائلة من التناقضات، لهذا لا يعلو أحد بعرقه أو نسبه أو شرفه أو ماله أو نفوذه وسلطته على أحد، لأننا جميعًا ننطوي على هذه التناقضات ونعانيها؟! وهو الأمر الذي ينحو نحو تأسيس مفهوم جديد لماهية الإنسانية وفقًا لمعايير جديدة ومختلفة عما هو سائد؟! ولعله كان يلمح إلى أن تهديد الهامش لا يتأتى إلا من قبل هامش آخر نقيض ومشابه في آن، فلم يرفض العبد إلا الجارية لكنه لم يتسامح بدوره مع غيرها؛ ترى ما دلالة هذا الخطاب لدى المستمع السلطوي؟!)

تعال معي أحكي لك كيف راوغ الشاعر كرماني السلطان المُعظّم تيمور لنك: على دكَّة مرتفعة وسط الخباء العظيم تربع تيمور لنك حيث فُرشت أرض الخيمة بسجاد عجمي فاخر، انتشرت دنان الخمر في أرجاء الخباء الفسيح، في الخلف جلس أهل الموسيقى مع آلاتهم، عند قدمي السلطان جلست الحاشية والبطانة، كان أدناهم إلى السلطان الشاعر المشهور كرماني. التفت تيمور لنك إلى الشاعر قائلًا:

بكم تشتريني يا كرماني لو عرضت للبيع غدًا في بازار مدينة سمرقند؟

أجاب الشاعر:

بخمسة وعشرين دينارًا يا حضرة السلطان.

دهش تيمور لنك، ثم ابتسم قائلًا:

حزامي وحده يساوي أكثر من هذه القيمة.

أجاب الشاعر:

إنما كنت أفكر بحزامك وحده، لأنك أنت نفسك لا تساوي دينارًا واحدًا.

الحكاية بهذا التفصيل تحمل دلالات مغيبة بين السطور لأنني أتصور أن السلطان يمارس سلوكًا عنيفًا يصل إلى حد الغضب المستعر، بل يمارس الانتقام والتصفية الدموية الفعلية حين يتجرأ أحدهم على هيبة الدولة وسطوتها ممثلة بحضرة السلطان، فيكفيه في حالة الشاعر كرماني أن ينادي يا جلاد حتى يطير رأس الشاعر في الهواء. والسؤال هنا متى تبدي السلطة تسامحًا مُعلنًا مع خطاب انتقادي يصل حد السخرية المُرّة كما في حالة الشاعر؟ وهل المثقف -ممثلًا بالشاعر- استعمل هذا النوع من الخطاب المستتر بالغفلة كي يخرج برأسه سالمًا من سيَّاف السلطان؟ أم أن الأمر برمته كان ملحة “مزحة” في مجلس سمر السلطان؟

مهما كان الأمر فنحن لا يمكننا غض الطرف عن دلالة هذه الحادثة التاريخية من دون النظر إليها من خلال الدور المنوط بالمثقف. ولا مانع عندي أن يتخذ المثقف في محنة كهذه دور المهرج ويستعمل هذا النوع من الخطاب المستتر بالغفلة والذي يهمس به من وراء ظهر السلطان وهذه الحيلة تعود بنا إلى الحديث النبوي: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولخطورة الحديث نثبت سنده، فقد أخرجه أحمد في المسند وابن عساكر في تاريخ دمشق والنسائي والترمذي في السنن والخطيب في تاريخ بغداد. ورواياته تتفاوت في العبارة وتلتقي في المضمون. والحديث هنا لا يحدد سمت الكلمة ولبوسها. هل هي لينة أم غليظة؟ والمثل يقول: البس لكل عيشة لبوسها، والقرآن يخاطب النبي بآية هي في لفظها ومضمونها من ألطف ما سمع البشر على مر العصور: ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك.

المثقف يرسم إستراتيجية دفاعية مراوغة ناعمة منسوجة من خيوط حرير لا ينقطع، وعلى الرغم من ملمسها الناعم الرقيق تأتي أُكلها، وهذا هو المقصود من كلمة حق في الحديث. فهل أمعن الشاعر في تجريد السلطان من هيبته والتورط في فضاءاته الموحشة وهو ما يجعل الحضور داخلها مجازفة خطرة قد يترتب عليها في كثير من الأحيان نتائج وخيمة تصل حد التصفية الفعلية ماديًا ومعنويًا؟ على حد تعبير الدكتورة هالة أحمد فؤاد، أم أن الشاعر هنا يتمثل قول أفلاطون الذي نقله أبو حيان التوحيدي في كتابه الخطير مثالب الوزيرين: من يصحب السلطان فلا يجزع من قسوته وبطشه، كما لا يجزع الغواص من ملوحة البحر. على أي حال، مهما كانت دلالة هذه الحكاية فإنها تطرح علاقة ملتبسة مملوءة بالتناقض ما بين المثقف والسلطان والذي لا يكف -أي المثقف- عن مراوغة السلطة بالوسائل شتى مستجديًا عطفها ورضاها مضمرًا احتقارها، جهلها وحماقتها.

وأُعيد هنا بتصرف صوغ الحكاية التي جاءت في كتاب “داغستان بلدي” للشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف. وقد ترجم الكتاب إلى العربية الأديب السوري عبد المعين الملوحي ونشره في مجلة “الآداب الأجنبية” تموز/ يوليو عام 1975.

عاش في أحد البلاد المتاخمة لحدود الصحراء شعراء شعبيون يجوبون القرى الطينية وينشدون أغانيهم على الربابة. وكان سلطان تلك البلاد -إذا لم تشغله أعماله أو نساؤه- يُحب أن يستمع إلى أغاني هؤلاء الشعراء، وفي يوم من الأيام سمع أغنية تتحدث عن ظلم السلطان واستبداده وقسوته، فأمر بالبحث عن الشاعر الذي يُنشد هذه الأغنية التي تحضّ على عصيان السلطان، وأن يُؤتى به إلى القصر، ولم يستطع أحد العثور على الشاعر، وعندئذ أمر السلطان وزراءه وجنوده بالقبض على الشعراء في المملكة جميعهم؛ هجم جنود السلطان مثل كلاب الصيد على القرى، والواحات، والشعاب الموحشة، وقبضوا على كل من كتب شعرًا، وألقوا بهم في سجون القصر السلطاني، وفي صباح اليوم التالي جاء السلطان ليرى الشعراء المساجين: حسنًا. على كل واحد منكم أن يُغني أغنية واحدة، وبدأ الشعراء يغنون واحدًا بعد واحد، يمجدون السلطان، وفكره النير، وقلبه الطيب، ونساءه الجميلات، وقوته وعظمته ومجده.. وقالوا في أغانيهم إن الأرض لم تشهد قط مثل هذا السلطان في عظمته وعدله، ويجب أن يسود سلطانه الصحراء بجهاتها الأربع.

أطلق الملك سراح من غناه من الشعراء، ولم يبقَ في السجن غير ثلاثة شعراء لم يستمع إلى أغانيهم، تركوهم في السجن. وظن الناس أن السلطان نسيهم، ومع ذلك عاد السلطان بعد ثلاثة أشهر ليرى الشعراء المساجين: حسنًا. على كل واحد أن يُغني أغنية واحدة. جعل شاعر منهم يغني ويُمجد الملك وفكره النير وقلبه الطيب ونساءه الجميلات وقوته وعظمته ومجده، وقال في أغنيته إن الأرض لم تشهد قط مثل هذا السلطان في عظمته وعدله، وأطلق السلطان سراح الشاعر. وبقي شاعران رفضا الغناء؛ فأمر الملك بنقلهما إلى محرقة أُعدت في الساحة العامة، وقال السلطان: سنلقيكم في النار، هذا إنذار نهائي: غنياني إحدى أغانيكما، ولم يستطع واحد منهم أن يتماسك، وجعل يغني ويُمجد السلطان، وأفرجوا عنه.

لم يبقَ في الميدان إلا الشاعر “حديدان” وهو الأخير الذي أبى في عناد أن يُغني، وأمر السلطان: اربطوه بالجذع وأشعلوا النار، وعندئذ أنشد الشاعر، وهو مربوط بالجذع، أغنيته الشهيرة عن قسوة السلطان واستبداده وظلمه، تلك الأغنية التي كانت سببًا في كل ما حدث؛ فصرخ السلطان في الجنود: فكوا حباله، أخرجوه من النار، أنا لا أريد أن أفقد الشاعر الوحيد الحقيقي في مملكتي!