من “وصايا الغبار” إلى “داريا الحكاية”

“داريا الحكاية” هي الرواية الأكثر نضجًا لديّ

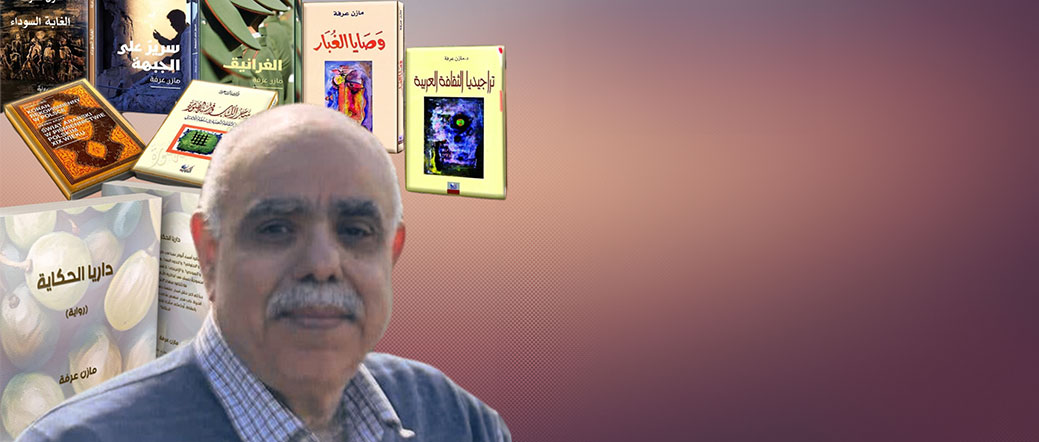

تندرج روايتي الخامسة الجديدة “داريا الحكاية” في إطار مشروعي الروائي “الحكاية السورية”. بدأته مع “وصايا الغبار”، ومن ثم مرورًا بـ “الغرانيق” و”سرير على الجبهة”، إضافة إلى “الغابة السوداء” التي تتصل به، وإن كانت أرضيتها مرتبطة بحياة المنفى، وصولًا إلى “داريا الحكاية”… وما زال المشروع مستمرًا.

لا يعني هذا المشروع أنه يرتبط حصرًا بالحكاية السورية في بيئتها المحلية، بل ينفتح بها أيضًا نحو آفاق إنسانية واسعة، أينما يتحرك السوري؛ في البلاد أو في المنافي. يضاف إلى ذلك، إن أي “حكاية” أصبحت في أيامنا هذه هي بحد ذاتها منفتحة من دون قيود مكانية أو ثقافية، بسبب تكسر جميع أشكال الحدود بين الدول، من السياسية وصولًا إلى الثقافية. يحدث هذا عبر “وسائل الاتصال الاجتماعية الإلكترونية”، ومظاهر “العولمة” المختلفة، بخاصة منها “العولمة الثقافية” و”العولمة الاستهلاكية”، التي اجتاحت المجتمعات جميعها.

مع الأخذ في الحسبان أن الكوارث والمآسي التي حدثت في سورية، في الأعوام الأخيرة، منذ اندلاع “الثورة السورية” وتتالي إخفاقاتها، لا تزال تنعكس بصورة سلبية على “الحكاية السورية”. وهو ما يتمثل بوجود عدة احتلالات أجنبية على الأرض السورية، تُصفّى بوساطتها الحسابات الإقليمية والدولية بين دولها، على حساب حياة السوريين. أما “النظام الدكتاتوري”، ومعه ما يسمى “مجموعات المعارضة”، الذين تحولوا جميعًا إلى “دمى مسرح عرائس”، تدار خيوطها من هذه الاحتلالات، فقد أضحوا مجموعات من المافيات الرسمية والميليشيات الطائفية والمرتزقة، تعيش على النهب المنفلت لما تبقى من أنقاض المجتمعات السورية. وهذا ما يجعل “الحكاية السورية” تتشوه بالغريب الشاذ، القادم من خارج بيئتها.

تنطلق رواياتي من وثائقيات الحياة اليومية، المزروعة في “الذاكرة السورية”، مروية جميعها بضمير المتكلم “الأنا”، الأقدر على التعبير عن مشاعر الآلام الشخصية والجمعية، أمام أهوال الكارثة التي أصابت البلاد. لكن الخيال الروائي يحول هذه الوثائقيات إلى شكل أدبي غير تقليدي، باستخدام مزيج من تقنيات “الواقعية السحرية”، و”التراجيديا الساخرة”، و”الكوميديا الحزينة”، و”أحلام اليقظة”، و”الكوابيس”، و”الهلوسات”، و”المونولوجات الداخلية”. وفي عرض الحوادث، ينكسر مفهوما “الزمان” و”المكان”، فيبعثرانها، لكن يلملمها نوع من تقنية “المونتاج السينمائي”، بتشابك متحرر من السببية.

تتشكل الحوادث في النهاية صيرورة روائية، مغايرة بـ”ما بعد حداثيتها” للأشكال التقليدية السائدة؛ شيء ما يشبه نبض الحياة اليومية، بغناها وتعقيداتها ومساراتها الزمنية المتنوعة في تشابكاتها، بعيدًا من البدايات والنهايات، في عالم يتحكم فيه الخيال أكثر من الواقع. يُضاف إلى ذلك، إن الواقع الحقيقي، يتضاءل أكثر فأكثر تحت سطوة “”أحلام اليقظة الفردية”، و”أحلام اليقظة الجمعية” في مواجهة المآسي، كحل هروبي استيهامي، نعيشه أفرادًا وجماعات، أمام انغلاق الآفاق بجميع الحلول الممكنة.

لا يعني استخدام ضمير المتكلم “الأنا” في رواياتي وجود البطل الأوحد في سير الحوادث، بل هو نفسه يتمزق باستمرار إلى عدة شخصيات فيها، على الأغلب متناقضة ومتقلبة، ما تلبث هي نفسها أن تتمزق من جديد. كما أن “أحلام اليقظة” لديه ـ وهي سمة خاصة به ـ تنفتح على شخصيات متعددة من الحياة، ضمن رؤى استيهامية، فتصبح الحدود بين الواقع والخيال هلامية. وفي هذا تعبير عن ضياع “الإنسان السوري” وتمزقه وتبعثره، بفعل حصار المنظومتين “السياسية الدكتاتورية” و”الدينية المتوحشة”، اللتين تطغيان على جميع أشكال حياته.

تبدأ الحكاية السورية لديّ مع “وصايا الغبار”، التي انطلقت من وقائع النصف الثاني من القرن العشرين، وصولًا إلى “داريا الحكاية”، التي تتحدث عن انتفاضة بلدة في ريف دمشق، عبر مشاركتها في الثورة السورية عام 2011، فدُمّرت بالكامل، ومُسِحت حرفيًا بالأرض، وهُجِّر من بقي من أهلها حيًا خارجها. لكنها لا تزال مستمرة بوجود أناسها أحياء فاعلين، بمن فيهم من يعيش في منافي التهجير.

لا تعني هذه العودة إلى الماضي القريب في “الحكاية السورية”، الذي عشته أنا نفسي، نوعًا من النوستالجيا “المرضية”؛ بمعنى الحنين إلى دفء الماضي، هربًا من مواجهة الحاضر، والتخوف من المستقبل. لكن الحاضر والمستقبل في سورية هما مأسويّين إلى أعلى درجات السوداوية والتمزق الإنساني، بحيث لم تمر البلاد في تاريخها بمثل هذه الفظاعات، التي نعيشها الآن، من دون وجود أي حلول إنسانية في الآفاق. وما أسعى له في حكايتي السورية هو صوغ سردية أدبية، توثق الوقائع والذكريات في حياتنا، وإن كان ذلك بنوع من الحنين وعبر الفانتازيا، في مواجهة التشويه الذي تمارسه كلًا من منظومتيّ العسكر والدين المتوحشتين. وهما بالضبط، أكان بشكلهما المطلق أم بإسقاطاتهما الواقعية المباشرة، سبب خراب هذه الحكاية بتمثيلها لحياتنا.

في رواياتي السابقة، كنت أستقي الحوادث من بلدتي “قطنا”، الواقعة في ريف دمشق الغربي، كنموذج لبلدات الغوطة بكاملها، وبامتدادها إلى مدينة دمشق، التي تكتمل بها “الحكاية السورية”. مع “داريا الحكاية”، لم تتغير البوصلة، فداريا هي بلدة مجاورة أخرى لبلدتي، وتشابهها ريفيًا واجتماعيًا، لكنها مجاورة تمامًا لدمشق. كانت أمثال هذه البلدات متصلة عمليًا بالعاصمة دمشق، بفعل التوسع السكني المريع غير المنظم، بنهوض ما يسمى “الأحياء العشوائية” في الضواحي، غير الخاضعة للتنظيم رسميًا.

لكن سرعان ما تحولت بلدات ريف دمشق ـ ومثلها معظم المناطق في البلاد ـ إلى جزر مدنية معزولة، محاصرة بسلاسل شاملة ومتوسعة ومترابطة من “المواقع والتجمعات العسكرية”، التي أُنشِئت بكثافة شديدة على الأراضي الزراعية، وعلى رؤوس التلال المحيطة بدمشق. وتم هذا الإنشاء السرطاني بدعوى الوقوف في وجه “إسرائيل”، بينما كانت في الواقع قائمة لحماية منظومة السلطة العسكرية الحاكمة. وسرعان ما تتحول البلدات هذه في صدامها مع هذه المنظومة العسكرية ـ وإلى جانبها المنظومة الدينية ـ إلى رمز للوطن كله، وحكايتها إلى حكايته.

تعرضت بلدتي إلى مداهمات واعتقالات وحتى إلى مجازر صغيرة، في أثناء “الثورة السورية”. وهو ما كان يمر عليها نسبيًا بهدوء، فالتحركات كانت فيها مقموعة سلفًا، ليس فقط بسبب انتشار الحواجز الأمنية فيها بكثافة، وحصارها من أربع “تجمعات عسكرية”، بل أيضًا بسبب وجود مباشر لميليشيات شيعية إقليمية، وقطعات روسية، تعبث بها كمحتل رسمي.

لكن مع داريا ستختلف الأمور، إذ إن البلدة ستنتفض في البداية مدنيًا، بتظاهراتها السلمية، ضد سلطة “النظام الدكتاتوري”، ومن ثم سينشئ أهلها أولى كتائب “الجيش الحر” كردّة فعل ضد المجازر التي ارتكبها ضدّهم. وتم ذلك بقيادة مجلس مدني (من دون أن يتأسلم، وهذا ما يشكل نصاعة أخلاقية وإنسانية في تاريخ انتفاضتها). ومن ثم ستُحاصَر، لتصمد عدة سنوات، قبل أن تسقط مدمرة بالكامل. حدث مثل هذا الشكل من الانتفاضة في داريا، بعكس ما جرى في كثير من المناطق السورية، الذي تمثل بسيطرة التنظيمات الدينية المتطرفة والمشوهة، المرتبطة بأجندات إسلامية إخوانية، أو وهابية خليجية (بدعم فردي أو رسمي)، ضمن أشكال “الأسلمة المتوحشة”. وهو ما شوه “الثورة السورية”، بل جعل من هذه التنظيمات الإسلامية والنظام الدكتاتوري وجهيّ عملة واحدة. لهذا تستحق داريا رؤية خاصة بها، ولتضحياتها في سبيل الحرية.

ما الذي يدفعني إلى محاولة توثيق “الحكاية السورية” أدبيًا، وصولًا إلى ذروتها الحالية مع “داريا الحكاية”؟ هل يكفي القول إنها ردّة فعل شخصية عاطفية، أم تعبير عن رؤية جماعية لمجتمع، حاولت منظومتا العسكر والدين قهره وتقويضه، أم كان هذا مزيج من الاثنين معًا؟ علمًا أن كل ما كتبته عن هذه “الحكاية” هو ما عايشته فعلًا، منذ طفولتي في بلدتي، وصولًا إلى حياة التهجير حاليًا في ألمانيا، ويُضاف إليه ما رواه لي أناس يعيشون حولي باستمرار.

منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، أخذت “العسكرة” تتغلغل على نحو مريع في مختلف جوانب الحياة في سورية، ومن ثم تسيطر عليها بالكامل. كانت نقلًا للستالينية، خاصة بأسوأ أشكالها في كوريا الشمالية، المتمثلة بـ “عبادة الفرد ـ الإله”. إلا أن ما دُمج معها في سورية هو “ترييف عسكري سوري” (قادم من الريف بعقليته العنفية)، سرعان ما أُلبِس شكلًا أقلويًا طائفيًا.

تحولت البلاد كلها بالنتيجة إلى “معسكر” شامل، لم ينجُ أحد من الضبط فيه، في أطر تنظيمية شبه عسكرية؛ بدءًا من “طلائع البعث” للأطفال، ومرورًا بـ”الفتوة العسكرية” في المدارس، و”أتحاد شبيبة الثورة” للشبّان، و”التدريب العسكري” في الجامعات، و”الكتائب البعثية المسلحة”، وصولًا إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، الممتدة خدمة احتياطية أيضًا. وسرعان ما استُكمل ذلك بـ”العسكرة الأمنية” لمختلف أوجه الحياة في البلاد وصولًا إلى الاقتصاد والثقافة وإدارة المؤسسات، بل حتى الممارسات الدينية، تحت ستار شكلي من الحزب الواحد الحاكم (لا فرق بين إقامة محاضرة ثقافية، أو “خطبة الجمعة” في المساجد، أو افتتاح محل بيع فلافل، على سبيل المثال، فكل شيء يتم بموافقة رقابة السلطات الأمنية وبإشرافها).

وبالعودة إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لم يمثل الدين ومظاهره الطقوسية في سورية إلا جانبًا هامشيًا وبسيطًا في الحياة اليومية. لم يكن كثيرون يرتادون المساجد، ويقتصر معظمهم على حفنات من العجائز. كانت النساء متحررات عمليًا (حاسرات الرأس، من دون ألبسة دينية)، ويعشن حياة طبيعية، أكانت الحياة في المدينة أم الريف، من دون أي تفكير بالفصل بين الجنسين. كان كثير من العائلات يتناولون المشروبات الكحولية على نحو طبيعي (على الأقل كان تناول مشروب البيرة مع الوجبات الاحتفالية عند الطبقات الشعبية يعادل عادة شرب الشاي). كانت الأعراس والمآتم والاحتفالات مرتبطة بالعادات الريفية والمدينية. كانت المدارس تُبنى بكثرة، بينما بالكاد تنهض مساجد.

منذ بداية السبعينيات، مع سيطرة المافيات الرسمية على الحياة في سورية وانتشار الفساد الرسمي فيها على نحو شامل، تدهور الاقتصاد والزراعة، وازداد الفقر في مجتمعاتها (خاصة الريفية منها). وبسبب هذا اضطرت أعداد كبيرة من السكان الفقراء، غير المتعلمين بمعظمهم، إلى السفر إلى البلدان الخليجية، التي كانت تشهد بدايات طفرة البترودولار، من أجل العمل، خاصة في مهن البناء. وبعد قضاء من عشرة إلى عشرين عامًا هناك، عادوا بأموال طائلة، وبنمط من الحياة الاستهلاكية المؤمركة، التي اعتادوها في هذه البلدان. لكن الأخطر هو ما كانوا يحملونه من “أيديولوجية وهابية متشددة” في عقولهم، ستنقلب مع الزمن إلى متوحشة. ذهبوا إلى هناك شبه أميين، ولم يتلقوا أي مؤثر ثقافي ما بسبب افتقاده، ما عدا ثقافة الاستهلاك. ولم يكن أمامهم إلّا الطقوسية الوهابية المتشددة، التي كانت ترادف لهم الاستقرار في البيئة الخليجية، والحصول على المال.

أخذ العائدون من دول الخليج إلى سورية، وهم متسلحون بثرواتهم، وبنمط الحياة الاستهلاكي الذي اعتادوا العيش به هناك، يعلنون بقوة أن “أعياد الميلاد الشخصية، والغناء والرقص، والأعراس الشعبية، وحلاقة الذقن، وقائمة طويلة من الممنوعات، التي تعلموها هناك من رقابة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”… هي جميعها بدعة في الإسلام”، وأن “على النساء أن يتجلببن بالأسود بالكامل، وألا تخرجن من منازلهن من دون محرم، والأفضل فقط مرتين؛ الأولى إلى بيت الزوج، والثانية إلى المقبرة”، وأنه “ما اجتمع رجل وامرأة، إلا وكان الشيطان ثالثهما”، وأن “الجن يركبون النساء عندما يتعرين”، وأن “أكثر أهل جهنم هم من النساء”، وأنه “يمكن ضرب الزوجات إذا نشزن في الفراش”. لكن الأهم من هذا كله أنهم نقلوا معهم تسمية المسيحي بـ “الكافر”، وأفراد الطوائف الأخرى بـ “المرتدين”، في مجتمعات سورية، لا تعجّ فقط بمذاهب إسلامية مخالفة للوهابية، وإنما أيضًا بتعددية دينية وطائفية، ووجود كثيف للعلمانيين.

وأخذ رجال الدين شبه الأميين (لم يحصل أكثرهم حتى على الشهادة الابتدائية) يتصدرون المشهد الاجتماعي (أعراس، مآتم، ولائم، إدارة جمعيات خيرية…)، ويدلون فيها بخرافاتهم الصحراوية عن الشياطين والعفاريت، وعن الجن المؤمن والجن الكافر الذين يسكنون المزابل، وعن الحمير التي تنهق إذا ما رأتهم، ويسهبون بوصف ملذات الجنة الإيروتيكية، وعذابات جهنم السادية. ثم أخذوا يفتون في المسائل العلمية والاقتصادية والثقافية والطبية، وصولًا إلى تفاصيل ممارسة الجنس بين الأزواج، وإشكاليات إتيان المرأة من الدبر (الموضوع المحبب لديهم)، مستندين في هذا إلى ترسانة تاريخية من “النصوص الدينية المقدسة” و”الاجتهادات الوهابية” من رجال دين مخرفين. وفي أثناء ذلك، كانوا لا ينفكون عن الدعوة إلى “الجهاد”، الذي سينصب على كل من يخالف تعاليمهم الصحراوية، أكانوا من أفراد المذاهب الإسلامية الأخرى، أم أفراد الطوائف الأخرى، التي كفروها، وتأكيد عقوبة المرتد بالقتل.

كانت المساعدات المالية الرسمية تصل من دول الخليج إلى “الأنظمة التقدمية العلمانية”، باسم “الصمود والتصدي في وجه إسرائيل”، مع اشتراط التوسع ببناء المساجد بقسم منها، لكن الباقي كان يذهب إلى جيوب مافيات الدولة. وكان هناك تواطؤ حقيقي بين العسكر والمتدينين؛ العسكر يسمحون للمتدينين بالنشاطات الاجتماعية المحددة لهم والمراقبة أمنيًا، مقابل دعوة المتدينين لـ”عبادة الدكتاتور”؛ صورة الإله على الأرض، ضمن أدلجة مفهوم “إطاعة ولي الأمر”.

هذه الأجواء المشبعة بـ”الفساد الرسمي”، التي مارسها العسكر، مستندين إلى سلطتهم الاستبدادية المسيطرة على الدولة، وبـ “رفض الآخر إلى حد تكفيره” التي مارسها المتدينون، مدعومين بثروتهم المالية الحديثة الطارئة، وامتداداتهم الخليجية، التي أخذت تشوه “الحكاية السورية” بأصالتها؛ حياة الناس البسطاء، أكانت بأصولهم الريفية أم المدينية، التي تنغرس من خلالها جذورهم في الذاكرة الجمعية لمجتمعات قائمة على التسامح والتكافل الاجتماعي.

ستنزاح الأجيال الجديدة مجبرة إلى العيش بانفصامية بين بيئتها الطبيعية المتسامحة، وأطر استبدادية مفروضة عليها، متمثلة بأيديولوجية “عبادة الفرد ـ الإله الستالينية”، المستندة إلى “ترييف عسكري طائفي”، في مجتمعات يكمن في لاوعيها نمط “الاستبداد الشرقي البطريركي” (بدءًا من الضرب في المدارس، وصولًا إلى اغتصاب بكارة العروس في ليلة عرسها)، الذي يتفجر بوضوح في أزمات الاغتراب السياسي ـ الاجتماعي. والأخطر أن هذا كله مشحون بدعوة يومية (طبيعية ورسمية) على المنابر في المساجد إلى “العنف الديني المقدس ـ الجهاد”، ضد الآخر (خاصة ضد الطوائف الأخرى). في هذه الأثناء، تضافر العسكر والمتدينون على وأد “الطبقة المتوسطة” الجنينية، وتدميرها اقتصاديًا ووجوديًا، وهي التي كانت تسعى لإعطاء المجتمع هوية إنسانية ديمقراطية، خارج أطر “استبداد العسكر” و”توحش الدين”.

من خلال هذه التوليفة الاستبدادية، التي سمحت بتجدد بنى اجتماعية قديمة لـ”ما قبل الحداثة” (الدين، والطائفة، والقبيلة، والعائلة)، بعد الظن بتجاوز المجتمعات السورية لها إلى أطر حداثية معاصرة، يمكن فهم العنف المجنون والوحشي، المتراكم في لاوعيها، وانفلاته في أول فرصة ملائمة له، مؤديًا إلى كوارث إنسانية مريعة. وهو ما حدث على أنقاض “الربيع العربي” ففي سورية، حين ابتدأت سلطة العسكر الدكتاتورية بالعنف المنفلت بلا حدود، وقد أصبح وجودها على المحك أمام ثورة سلمية، واستكملته إسلامية متوحشة، وجدت أن هذه الثورة ستشكل بحداثتها خطرًا وجوديًا عليها.

في مواجهة هذا التشويه الذي مارسه كلٌ من “العسكرة” و”الأسلمة”، والذي وصل إلى مفاصل الحياة الثقافية والفكرية، وتدخّل بتفاصيل الحياة اليومية (الشخصية والجمعية)، كان لدي رغبة شخصية في توثيق “الحكاية السورية” بأصالتها، هذه التي عشتها في بيئتي الريفية والمدينية معًا مع البسطاء من الناس. في هذا الإطار، صدرت روايتي الأولى “وصايا الغبار” عام 2011، التي رصدتُ بها ما حدث في سورية من تحولات سياسية ـ اجتماعية، في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بأسلوب روائي، ذهب في فانتازيا اللامعقول إلى أقصى الحدود. كانت الفانتازيا بجنونها هي الأداة الأفضل لي لمواجهة مثل هذا الواقع المتطرف بقهره، حيث مثل “الغبار” بوصاياه التدين الوهابي المقبل من الصحراء، الذي يجفف البلاد والقلوب، يقابله بصورة رمزية “المطر” بوصاياه، والمرتبط بمنطقتنا، مانحًا إياها النمو والعطاء، في مجتمعات تتميز بالدفء الإنساني والحميمية والألفة.

من أجل هذه الرواية، أجريتُ دراسة أنثروبولوجية للحكايات الشعبية الريفية، المنتشرة في بلدات ريف دمشق، “الغوطة”؛ “حكايات الذاكرة الجمعية”، المتراكمة تاريخيًا في الحنين، عن النخوة والشجاعة، والعلاقات الإنسانية والعشق، وأمسيات السهرات التي تروى فيها قصص جن البساتين المحببين. وواجهت بها “التخريفات الصحراوية”، عن الجن الذين يغتصبون النساء، والشياطين التي تلاحقنا حتى في نومنا، وعن الذبح وقطع الرؤوس بـ “سيوف الله المسلولة”. وفي تحدٍّ لهذه الخرافات، يدخل البطل، في أحد الفصول، بإحدى استيهاماته إلى “الجنة الإسلامية”، اعتمادًا على المرويات المقدسة حولها، المتداولة عند رجال الدين المُخرّفين، ليجدها أشبه بفيلم بورنوغرافي فاشل، لا يمكن مقارنته بقوة الأفلام الإيروتيكية الأميركية الواقعية ومدى تأثيرها، كما قدمته الرواية في فصل “الجنة الأميركية”.

في مقالة كتبها الصديق الناقد أنور بدر، في عام 2011، وقت صدور “وصايا الغبار”، أشار إلى أن هذه الرواية تتحدث عن إرهاصات الانفجار الكامن في المجتمع، والتنبؤ بالانفجار المقبل مع “ربيع سوري”، من دون أي إشارة مباشرة إليه فيها. وفي أثناء كتابة هذه الشهادة، في عام 2024، ينشر موقع “رابطة الكتاب السوريين “الرواية كاملة، على حلقات يومية (بالتزامن مع مواقع أخرى)، يتجدد بها ألق “الحكاية السورية” في تحديها للتحريمات الدينية والسياسية والجنسية.

تتحدث الرواية التالية “الغرانيق”، الصادرة في عام 2017، عن التحولات السياسية ـ الاجتماعية في سورية، لحظة انفجار “الربيع العربي” فيها، عبر تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة للناس البسطاء، وبجرعة عالية من الفانتازيا المجنونة. في أحد الفصول يُروى تاريخ البلاد عبر حكايات صغيرة على نحو رمزي (من دون سياسة وقادة وتأريخات)، حيث البطل الحقيقي هو الإنسان العادي في حياته اليومية. وفي فصل آخر، في ذروة الإيروتيكية الجريئة، يُقدَّم تطور أشكال العلاقات الإنسانية الحميمية، في بيئة اجتماعية تعيش صفاءها، بعيدًا من أي مؤثرات تحريمية.

ستشغل الحكايات اليومية حيزًا أكبر في “سرير على الجبهة”، التي صدرت عام 2019. في واقع سوريالي غرائبي، تمثل باحتلال العسكر للبناية التي أعيش فيها، وتحويلها إلى قاعدة عسكرية تحميها الدبابات، مع إنشاء مركز تحقيق أمني فيها، شعرت أن “العسكرة” اقتحمت الحياة الشخصية لي، وصولًا إلى أحلامي الليلية. كانت أصوات تعذيب المعتقلين تتداخل مع لحظات معيشتي كلها، بما فيها محاولات نومي. ومع أني كنت أشكل “درعًا بشريًا”، أستطيع الدخول والخروج في هذا المعتقل السوريالي، في أوقات محددة، لكن روحي أصبحت معتقلة. وعلى الرغم من ذلك صمدت في مواجهة هذا الجنون اللامعقول، ليس فقط بالكتابة، وإنما أيضًا باللجوء إلى حكايات جدتيّ الاثنتين؛ فأنا سليل جدة أولى؛ دمشقية، من ناحية والدتي، وجدة ثانية؛ ريفية، من ناحية والدي. وعبر ذكرياتي معهن، سأحكي في الرواية عن منظومة من العادات والتقاليد السورية الأصيلة، المدينية والريفية، بتفاصيلها المتجذرة في “الذاكرة الجمعية” (المتعلقة بالطعام والشراب، والملابس، والأعراس، وألعاب الأطفال في الحارات، والعمل في الحقول، والحركة في الأسواق…)، قبل أن تُغرق “العسكرة” حياتنا. وتشكل منظومة هذه الحكايات في الرواية رؤية ثقافية أنثروبولوجية، تستعين بأدب الفانتازيا، لماضينا القريب بتجذره التاريخي.

لكن الأمر سيختلف مع “داريا”، فهي نموذج متميز لبلدات الغوطة المنتفضة في “ربيع سوري”، على درب حرية طويل، تحولت فيه “الحكاية السورية” إلى رمز إنساني للبلاد بأجمعها.

اشتهرت “داريا” بأراضيها الزراعية الخصبة، خاصة بكروم العنب، ومن هنا أتت تسميتها “داريا العنب”. تقع إلى جانب العاصمة دمشق، لا يفصلها عنها إلّا مطار عسكري، مخصص للحوامات العسكرية، التي كانت تلقي ببراميلها المتفجرة على البلدات المنتفضة في “الربيع السوري”، وعلى رأسها “داريا”.

على أراضي “داريا”، وأراضي بلدة “المعضمية” المجاورة، المشهورة بزيتونها، أُنشِئت سلسلة مواقع عسكرية، خاصة بالجيش الخاص للدفاع عن “النظام الدكتاتوري الحاكم”، والمسمّاة “سرايا الدفاع”. وهي الجيش السيئ الصيت بالمجازر الدموية التي ارتكبها في سورية (تحول لاحقًا إلى “الفرقة الرابعة” الأسوأ سمعة في قمع “انتفاضة “الربيع السوري”، إلى جانب الجيش المسمى “الحرس الجمهوري”).

ثم تحول قسم من الأراضي المستلبة من الفلاحين، في “داريا” و”المعضمية”، إلى “تجمع عسكري طائفي” باسم “السومرية” (من اسم “سومر”، ابن الجزار “رفعت الأسد”). مع بناء هذا “التجمع”، الذي كان يقتصر بداية على سكن أفراد هذا الجيش الخاص وعائلاتهم، بدأ زحف طائفي إليها من مناطق الجبال الساحلية، لكل من يرغب في الخلاص من الفقر في مناطق أهملتها السلطة، والبحث عن فرصة حياة في “الجيوش الخاصة” و”الأجهزة الأمنية” التي أُنشِئت لحماية النظام العسكري الحاكم. ومن أجل توسيع “التجمع” للقادمين الجدد، تم الاستيلاء على أراضٍ جديدة مجاورة، نشأت عليها أحياء عشوائية على نحو سرطاني، أصبح بعضها يلاصق بيوت فلاحي أهالي المنطقة مباشرة، في بعض المناطق.

كان أهالي منطقة “الغوطة” من الفلاحين الذين يعشقون بساتينهم وكرومهم وحقولهم، ولهم عاداتهم وتقاليدهم المتجذرة تاريخيًا في الأرض، إضافة إلى ممارستهم حرفًا، اشتهروا بها على مستوى المنطقة (مثل صناعة المفروشات). بالمقابل لم يكن لدى الزاحفين الجدد أي ارتباط لا بالأرض ولا بالشجر، في منطقة غريبة عنهم، بل لم يكن لديهم مهنة خارج احترافهم العسكري (تجاوزًا “الانكشاري”). وسرعان ما شكلوا مافيات تهريب رسمية لجميع الممنوعات والبضائع المفتقدة في الأسواق، بدءًا من المخدرات والكحول، وصولًا إلى الأطعمة المعلبة، المهربة من لبنان (في زمن الوصاية السورية عليه). واشتهر “سوق التهريب” الخاص بـ السومرية” (وسلسلة أخرى من الأسواق الشبيهة، في مناطق مختلفة، يديرها الزاحفون من الجبال الساحلية)، مشكلين بؤرة تخريب للاقتصاد الوطني، برعاية رسمية من السلطة.

وبغض النظر عن الأسباب العديدة المؤدية إلى انفجار “الربيع السوري”، فإن عوامل الاشتعال كانت كامنة في مناطق “الغوطة الغربية”، مثل “داريا” و”المعضمية”. ويعود ذلك إلى الاحتكاك العدائي المباشر بين بنيتين؛ واحدة عنفية عسكرية الاحتراف، مقبلة من الجبال الساحلية، تمتلك سلطة البلاد، وتتوسع بالاستيلاء على أراضٍ جديدة، وواحدة فلاحية، أقرب إلى المحافظة، مرتبطة تاريخيًا وعاطفيًا بأراضيها الزراعية؛ بحقولها وكرومها. وستتأجج هذه العدائية بالبحث أيضًا عن نقاط الاختلاف بين البنيتين، وعلى رأسها “الطائفية” و”امتلاك السلطة”.

في التظاهرات السلمية التي خرجت في “ربيع داريا”، برز دور مجموعة من الشبان، الذين حاولوا الوقوف في وجه قمع “الأجهزة الأمنية” و”الشبيحة” بأشكال سلمية، على طريقة “الثورات البرتقالية”، التي برزات في البلدان الشيوعية، في لحظات نزاعها الأخير (أحمل ذكريات خاصة عن بعض مظاهر “الثورة البرتقالية” في بولندا، عند إقامتي بها لستٍ من السنوات، في أثناء دراساتي العليا فيها). كان هؤلاء الشبان، من أمثال الناشط “غياث مطر”، يقدمون الورود وزجاجات الماء لعناصر “الأمن” و”الشبيحة” الذين يحضرون لقمع التظاهرات، الأمر الذي خلق بلبلة لديهم، على الرغم من الشحن الأمني العدائي كله ضدها. وسبّب هؤلاء الناشطون إشكالية لقيادة الأجهزة القمعية، التي لم يكن أمامها إلا العمل على اغتيالهم وتصفيتهم جسديًا بطرائق بشعة، أكان ذلك في الشارع أم في المعتقلات. في هذا الوقت، كانت هذه القيادة تفرج عن أعضاء “المجموعات الوهابية السنية” من المعتقلات بطريقة مقصودة (وبعفو رئاسي)، كي تتأسلم الثورة، وتنزع عنها صفة السلمية. وهؤلاء سيشكلون مباشرة أعتى التنظيمات الإسلامية الجهادية شراسة (“جيش الإسلام”، و” أحرار الشام”، و”صقور الشام”، على سبيل المثال، وقد خرج قادة هذه التنظيمات الثلاثة من “سجن صيدنايا” الشهير، بعفو رئاسي)، حيث سعى كلٌّ منها لإنشاء “خلافته الإسلامية” الخاصة به، ولو على عدة كيلومترات وُجدَ عليها.

وإذا كان “العسكر” والإسلاميون” هما اللذان شوّها “الحكاية السورية”، في عقود ما قبل “ثورة الربيع”، فسيدخل عنصران جديدان في مرحلة ما بعدها. أولهما هو “الاحتلال العسكري الروسي” المباشر، الذي جاء داعمًا للنظام العسكري، وحال دون سقوطه، وشاركه بفاعلية في قصف المناطق المنتفضة، مطبقًا أساليب “التدمير المنهجي الشامل” و”الأرض المحروقة”، وفق تجاربه في “غروزني”، عاصمة بلاد الشيشان المنتفضة ضده. بل حول هذا الاحتلال المناطق السورية وأهلها إلى “مختبر تجارب” للأسلحة الروسية الحديثة، بما فيها الصواريخ العابرة للقارات، وأراضي مناورات حقيقية للجنود الروس على أجساد السوريين.

أما العنصر الثاني المقبل ما بعد “ثورة الربيع”، فهو “الميليشيات الشيعية الطائفية”، القادمة من مختلف البلدان المجاورة؛ وعلى رأسها لبنان، والعراق، وإيران، وأفغانستان. وأعلنت ضمن تخريفاتها الدينية الموتورة مذهبيًا، والمغرقة في الجهل أن “سرداب مهديها المنتظر” موجود في “داريا” (معهم تحولت سورية كلها إلى سراديب منتظرة). يقودهم رجال دين شيعيون مريضون نفسيون. وهذه “التنظيمات الشيعية” لم تكن أقل وحشية عن “التنظيمات السنية” المتشددة. وإلى جانب مجازرهم، سرعان ما ملأ ما يدعى “الحجيج الشيعي” المناطق السورية بطقوس لطميات دموية مازوشية جمعية، تستدعي استيهام تاريخ بطريقة مرضية، لم تستثنِ العاصمة دمشق، مما شوه الحياة اليومية السورية أكثر فأكثر. وقد قدمت هذه الميليشيات ضمن فكرة مشروع “الهلال الشيعي الإيراني”، على طريق إنشاء إمبراطورية فارسية، الذي تضمن “تهجير جماعي لأهالي المنطقة من السنة” (بموافقة دولية صريحة، بدأها الرئيس الأميركي أوباما)، وإحلال “الشيعة مكانهم (يشكل الشيعة 2 في المئة فقط من سكان سورية مقابل 80 في المئة من السنة).

لكن ما هي الثيمة/ات الرئيسة التي يأخذنا إليها نصُّ الرواية؟

“خلال أربعة أعوام، بالضبط خلال 1370 يومًا؛ من بداية تشرين الثاني 2012 حتى 26 آب 2016، ألقيت على “داريا”، التي لا تتجاوز مساحتها 20 كم 2، 7849 برميلًا متفجرًا، من الحوامات، التي كانت تنطلق من مطار “المزة العسكري” الملاصق لها. يُضاف إليها قصفٌ بأعداد هائلة من الصواريخ وقذائف المدفعية، تُطلق من التلال المحيطة بها. صمدت “داريا” بالمقاتلين من أهاليها، المزودين بأسلحة دفاعية صغيرة ومتوسطة، في وجه الجيوش الخاصة من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري”، المدعومين من “الميليشيات الشيعية الإيرانية”، دون أن يستطيعوا اقتحامها. عندما جاء الروس غزاة إلى بلادنا، أداروا الهجمات على “داريا” بسياسة “الأرض المحروقة”، وفق خبراتهم التاريخية في قمع “انتفاضة الشيشان” ضدهم، ومسح عاصمتهم “غروزني” عن الأرض بالكامل…

عاشت “داريا” في بدايات “الانتفاضة” عام 2011 حراكًا مدنيًا ديمقراطيًا، مع أيقونات سلمية. وتشهد واحدة من أكبر مجازر “النظام الديكتاتوري” في البلاد؛ مجزرة “السبت الأسود” الشهيرة، بتاريخ 25 أب 2012. سقط فيها من أهاليها 512 قتيلًا موثقين بالأسماء، و200 قتيلٍ مجهولي الهوية نتيجة التشويه، دون حساب المعتقلين المفقودين. تعرض الأهالي إلى عمليات إعدام جماعية، فقضى معظمهم برصاصات في الرأس والصدر مباشرة، تكدس منهم 120 قتيلًا في قبو مسجد واحد التجأوا إليه. في 21 آب من عام 2013، تتلقى “داريا” و”المعضمية” المجاورة نصيبهما من ضربات “الأسلحة الكيماوية”، التي أطلقتها وحدات تابعة للنظام على مناطق “الغوطة الشرقية” و”الغوطة الغربية”، راح ضحيتها المئات من القتلى اختناقًا. منذ ذلك الوقت، تم الانتقال إلى “عسكرة الانتفاضة”، وسيطر “المنتفضون” على “داريا” لمدة أربع سنوات، حتى لحظة سقوطها في عام 2016. شكل أهاليها 90 بالمئة من مقاتليها، والباقي هم من الجنود المنشقين من البلدات المجاورة.

من أصل عدد سكان “داريا”، البالغ عددهم أكثر من 250 ألف نسمة قبل الانتفاضة، لم يكن موجودًا فيها، يوم “اتفاق الخروج”، إلا نحو900 مقاتل، وأربعة آلاف شخص مدني فقط، بينهم ألفان من الأطفال، بعدد ستمئة مولود منهم خلال سنوات الحصار الأربعة. كان على الجميع مغادرتها. بلغت نسبة الدمار فيها 90 %. أما بقية أهالي “داريا”، فقد أصبحوا خلال هذه السنوات الأربع مشردين مهجرين، داخل البلاد وخارجها، بلا رائحة كرومهم وحقولهم”.

هذا المقطع التوثيقي، المسرود روائيًا، والمقتطع من أحد نصوص “داريا الحكاية” (ص 78، ص 90)، يشير إلى أحد الأسباب التي دفعتني إلى كتابتها… وكان هذا سببًا موضوعيًا للكتابة.

لكن كانت هناك أيضًا أسباب ذاتية شخصية.

كنت أمر دائمًا عبر كراجات نقل المسافرين، في طرف دمشق الغربي، تمتد أمامها “داريا”، على بعد 4 ـ 5 كيلومترات، وتفصلها عنها مساحات مفتوحة من مطار “المزة” العسكري. على رصيف الكراجات الشمالي، نهضت “براكات توتياء” لبيع البضائع المهربة، تزينها لوحات ملونة ضخمة لصور “الدكتاتور وأخيه”، بالبذلة العسكرية المبرقعة، وهما يرتديان النظارات السوداء. يجلس أمامها عناصر المافيات الطائفية المسلحون، بأسلحتهم وملابسهم المبرقعة، يشربون “المتة”، ويراقبون الأوضاع الأمنية في المكان. على الأرصفة، يتنقل بين الحواجز الأمنية، مسافرون من أهالي البلدات، مذعورين من اعتقال مفاجئ لهم. وأمامنا جميعًا، تلقي الحوامات البراميل المتفجرة على “داريا”، من دون توقف. تهدر أصوات الانفجارات عاليًا، وتهتز الأرض معها، وترتفع عواصف الغبار عاليًا، تتهدم البيوت، ويموت أهلها. المسلحون يتفرجون على “فيلم”، مستمتعين بموت “الإرهابيين” فيه، فيما لا يفكر أهالي البلدات البسطاء إلّا بالوصول سالمين إلى بيوتهم، من دون اعتقال، أو طلقة قناص غادرة. وأنا عاجز، لكني أختزن ما أشاهده في داخلي… وكان هذا سببًا ذاتيًا لكتابة الرواية.

لكن ستتعمق أسباب الكتابة عن “داريا” أكثر، بالارتباط مع أسباب شخصية عميقة، منها أن بيئة بلدتي هي نفسها بيئة داريا؛ الشوارع والحارات، المنازل القديمة، الأسواق، البساتين والحقول، طبيعة الحياة الاجتماعية، إضافة إلى وجود صداقات وزيجات متبادلة… بل هي بيئة بلدات “الغوطتين؛ الشرقية والغربية”. وجميع هذ البلدات استولى العسكر على أراضٍ زراعية فيها لإنشاء مواقع وتجمعات عسكرية، في إطار “عسكرة” البلاد. ثم اندلعت تظاهرات “الربيع السوري” في الوقت نفسه والطريقة ذاتها في هذه البلدات، بل إن الناشطين المدنيين فيها شكلوا شبكات اتصال في ما بينهم. لكن “داريا” أصابت السلطة بالذعر بانتفاضتها، بسبب التصاقها المباشر، ليس فقط بدمشق، بل أيضًا بمطار ومواقع وتجمعات كلها عسكرية، فارتُكبت مجازر وحشية بحق أهلها. ثم أطبق عليها حصار شرس، استمر أربع من السنوات حتى سقوطها، الأمر الذي جعل من صمودها حكاية أسطورية على درب الحرية.

سألتقي بـ”راوي داريا”، المُهجر منها، واللاجئ إلى بلدتي، التي يسيطر عليها العسكر بإحكام (إهداء الرواية هي له، لكني ما زلت أتحفظ على اسمه حتى الآن، بسبب وجوده في مناطق يسيطر عليها “النظام الدكتاتوري” و”الميليشيات الشيعية”). حدثني سرًا بمعلومات تفصيلية عن “داريا” الريفية الساحرة قبل انتفاضتها؛ عن الحياة اليومية لأهلها عبر أفراد عائلته، وعن الكروم والحقول، وبمشاعر غارقة في الآلام، عن المجازر المرتكبة فيها، التي كان “شاهد عيان” على بعضها، ونجاته منها بأعجوبة، وعن فراره من الموت فيها قبل إطباق الحصار عليها، وعن شباب عائلته الذين كانوا لا يزالون يقاومون الحصار، ويسقطون قتلى. وكنت أسجل ما يقوله.

سرعان ما تماهت شخصيتي مع شخصية “الرواي”، ذكرياتي مع ذكرياته، آلامي مع آلامه، وتداخلت الحوادث في البلدات المنتفضة في “الغوطة”، وأصبحت حكاية “داريا” هي حكاية البلدات كلها.

أسجل أنا كيف أشاهد الحوامات تلقي ببراميلها المتفجرة على داريا، في أثناء مروري في الكراجات، وأسجل كيف تسقط فوق رأسي، وكيف أموت مع كل قتيل.

أدمج حكاية وفاة والدتي مع وفاة والدته، التي كانت ترغب في الدفن في “داريا”، لكنها محاصرة بالموت، فلا يستطيع. وأتذكر عندما توفت والدتي العجوز ليلًا، من دون أن نجد طبيبًا يسعفها، بسبب القنص في بلدتي، لم يسمح لي الحاجز العسكري في النهار بإخراج جثتها من البيت، إلا أن بعد أن حضر ضابطان اثنان، كل منهما برتبة عقيد، وكشفوا على الجثة. فكوا بعضًا من كفنها، كي يتأكدوا من أنها ليست “إرهابية مصابة بطلق ناري”، فقد تكون قد “ماتت في أثناء تنفيذ عملية عسكرية ضدهم”. ثم سمحا لستة أشخاص منا فقط بمرافقتها بسيارة إلى المقبرة. وهناك أعطانا الحاجز الأمني عشرين دقيقة للدفن، فيما كانت الحوامات تلقي براميلها على التلال المجاورة حولنا. وهكذا أصبح كلٌّ من الاثنتين “والدتنا،” و”والدة جميع المقهورين”، الذين لم يستطيعوا الموت بكرامة.

يحدثني عن القتلى الذين تساقطوا، وأنا أتلبس شخصياتهم، ويصبحون أيضًا قتلى من جميع البلدات المجاورة.

يحدثني، وأنا أستحضر ما شهدته أو سمعته من الآخرين، وأضيفه، بحيث أصبحت فضاءات “داريا”، هي فضاءات البلدات حولها، ثم تصبح البلاد كلها؛ سورية كلها. لكن الحكايات انبثقت ونمت في حارات وأزقة داريا، وهو يروي.

وأدين للرواي بجرعة الآلام التي عاشها في “داريا” وفي “التهجير”، ونقلها إليّ، ودفعتني للكتابة.

وبسبب الصمود البطولي للأهالي، قررت أن أجعل من “الحكاية” “ملحمة سورية”.

لن أستطيع الكتابة بهدوء، إلا بعد لجوئي إلى ألمانيا. وخلال ثلاث سنوات، وأنا أحاول الكتابة بصعوبة عن “الكابوس النهاري في ألمانيا”، وعن “الكابوس الليلي عن سورية” معًا، ونتجت رواية واحدة، لم أستطع نشرها إلا بعد أن فصلت الكابوسين بعضهما عن بعض؛ الأول في “الغابة السوداء”، والثاني في “داريا الحكاية” (قدمت ظروف ذلك في شهادة مطولة لـ “جدلية” عن كتابة “الغابة السوداء”).

“داريا الحكاية” أسطورة ـ ملحمة، انبثقت من جبال مهبط المساءات (جبال حرمون في الغرب)، وكان الجد الأول فيها “حقل قمح”، والجدة الأولى “كرم عنب”. سيعشقان بعضهما، ويغدوان عروسين. سيبني الجد بيتًا ريفيًا، وستجمع الجدة فيه طقوم القيشاني، وينجبان الأولاد. ستكون هذه البداية فرصة لي لإعادة بناء البيت الريفي في المنطقة، بموقعه وموجوداته، ثقافيًا ـ أنثروبولوجيًا، وإحياء الأصول الريفية للحياة اليومية، بعاداتها وتقاليدها المتجذرة في الذاكرة الشعبية. سيكون هذا ردًا توثيقيًا، أدبيًا فانتازيًا، على التدمير الممنهج الشامل لكامل منازل “داريا”، وأحيائها، ومحاولات طمس هويتها المادية ـ الثقافية، المترابطة مع التهجير الشامل لأهلها، لأجل استقدام الغرباء الشيعة.

يندرج أول فصلين من الرواية في إطار من الواقعية الشعرية، حيث البطل ـ ضمير المتكلم “الأنا” هو مجموع أفراد عائلة؛ ثلاثة أجيال، يتناوبون على رواية “الحكاية”. يروي الفصل الأول “داريا العنب” حوادث ما قبل الثورة، والفصل الثاني “داريا الثورة” ما حدث في أثنائها.

من السردية الزمنية الانتقائية في الفصلين الأول والثاني، ينتقل الفصل الثالث إلى سردية اللامعقول في ذروة رمزيتها، من أجل أسطرة الحكاية كملحمة عابرة للزمن. يتحول الراوي ـ “الأنا الفردية” إلى “الأنا الجمعية”، ويروي، وهو يحضر جميع المجازر، يواجه فيها الموت، ويموت. لكنه يخرج في كل واحدة منها حنينًا ينغرس في “الذاكرة الجمعية”، كي تستمر الحكاية، متحدية الزمن. يصبح الراوي جميع “الأموات ـ الأحياء” في “الحكاية ـ الذاكرة”. وهنا توَثَّق المجازر الحقيقية بفانتازيا تنفتح على كل ما يُرتكَب بحق الإنسانية، في أي مكان أو زمان، والتي لم يكن من الممكن مقاربتها إلا بتداعيات رمزية منفتحة.

تتحول “داريا”، في “هلوسة”، الفصل الرابع، إلى البلاد كلها، حيث يُستفاد من حادثتين شهيرتين موثقتين، الأولى لدهس رجل وطحنه بجنازير دبابة لـ “داعش”، والثانية لعملية مشابهة بدبابة لـ”العسكر”. ويهدف الفصل إلى الإشارة للوحشية برمزيتها، التي نالت الأهالي على مستوى البلاد كلها، بين رحى العسكر والتنظيمات الدينية؛ وجهي عملة مجنونة واحدة.

ويعرض الفصل الأخير، “كوابيس المنفى”، حياة “الأنا الجمعية” المهجرة إلى أوروبا؛ هي “الأنا الفردية” التي تختزن في داخلها جميع جثث المجازر من سورية، التي ترافقها في الذاكرة، فتجعلها تعيش تناقضًا سورياليًا بين دفء البلاد المفتقد، على الرغم من الدمار والموت، وبرودة المجتمع الأوروبي الآمن والمزدهر (ألمانيا بالتحديد). عندما ينظر المهجر ذات مرة إلى نفسه في المرآة، تتدافع جثثه الجمعية من انعكاس صورته، وتتكدس في الغرفة ضاجة لا تهدأ، يطلب كل منها أن تُروى “حكايته”، حتى لا يتم نسيانها.

في النهاية، تتكسر الأمكنة، فتنهض من هلوسات المهجر صور الدكتاتوريين الفاشيين كلهم على مر التاريخ (وصولًا إلى الجنرالات العرب). تُحاصر المُهجّر، وجثثه الجمعية، وهي تلقي خطاباتها الموتورة من على الشرفات. تريد ألا تسمح له برواية “الحكاية”، فيهرب بالحنين إلى “داريا”، ليكتشف أن الظلام لا يخيم فقط عليها، بل أيضًا على البلدات المجاورة، وعلى البلاد كلها، حيث لم يعد فيها أناس مطلقًا، اختفى الجميع… بلاد بلا أناس (تشترك هذه النهاية مع “الغابة السوداء”، إلا أنها هنا متوسعة بعمق تعبيري عن تمزق السوري بين البلاد والمنفى).

“حكاية داريا” هي “حكاية سورية”.

ومع أني لست بشاعر، فإنني أعتقد أن الشعر هو الذي يستطيع تلمس أسرار الوجود بعوالم الدهشة وكشف الغامض المبهم، ويفتح الأسئلة الوجودية نحو آفاق أعمق في معنى حياتنا. لكن في عصرنا؛ عصر التسارع العولمي بنبض “الحياة السائلة”، وسيادة أسوأ أشكال البراغماتية، عصر وسائل الاتصال الاجتماعية الاستهلاكية المستنزفة للذات، لم يعد هناك للأسف مكان حقيقي للشعر في حياتنا. لذلك، يتراجع الشعر، إبداعًا وقراءة. مع ذلك، فإن الشعراء المبدعين الصامدين هم آخر “الشامانات” في حياتنا الإنسانية.

“الشامان” هو رجل القبيلة البدائية الروحاني، الذي ظهر قبل وجود الديانات وأساطيرها القمعية المقولبة. كان يسافر مع أرواح العناصر الطبيعية (الجبال، الغابات، البحيرات…)، يحادثها، ويلتقي معها بأرواح الأجداد والطواطم. ثم يعود محملًا بقوى سحرية، تحمل الشفاء لأفراد القبيلة. بهذا يكون الشاعر في عصرنا هو “الشامان الأخير”، القادر على السفر مع أرواح الأشياء بصفاء في تفاصيل حياتنا اليومية، بعيدًا من تسارع الحوادث المذهل، ومن ثمّ يقدم لنا معنى ما لوجودنا، بسحر كلماته ودهشة صوره وعمق معانيه وتعدديتها.

إيمانًا بقوة الشاعرية، فإني أحاول كتابة بعض نصوصي الروائية في إطارها، وهو ما تبدى بوضوح في “داريا الحكاية” وقبلها “الغابة السوداء”. التكثيف الشاعري يُحّمل المعاني عمقًا أكبر، ويفتحها على تعددية التداعيات، مرتبطة بتفاعل القارئ معها عبر ذكرياته وتجاربه ومشاعره. الشاعرية تحلق خارج الأزمنة والأمكنة بانفتاحها نحو اللانهايات، ومن ثمّ تتقبل فانتازيا اللامعقول في مواجهة جنون المعقول. وكان هذا مهمًا لي في “حكاية داريا”، إذ أردت أن أجعل من مأساة إنسانية محلية ملحمة عالمية، تتوسع لتمس ألام المقهورين، في أي زمان وأي مكان. والشاعرية الرمزية الكثيفة هي كانت الأداة.

وأعتقد أن إنسان عصرنا الحالي (القرن الحادي والعشرين) يمر بتحولات سريعة، مريعة، مدمرة للذات الإنسانية، تجعله يعيش مكبلًا، كما في “محاكاة”، تبرمجها له شبكات من القوى الخفية القمعية. لذلك يبدو الإنسان ممزقًا، مبعثرًا، ضائعًا، وقد انتهت صلاحيات السرديات القديمة في نجدته (منظومات الأديان والأخلاقيات، سرديات القومية والاشتراكية والليبرالية…)، وحل مكانها اللايقين ما بعد الحداثي. اختفت المعايير، أي معايير، التي أصبحت هلامية بسيولتها، ومن ثمّ افتقد معنى ما لوجوده.

ينطبق هذا على جميع أشكال المجتمعات، لا فرق. يعيش إنسان “الشرق الأوسط”، على سبيل المثال، ازدواجية الموت الوحشي اليومي، من جهة، والتسطيح الاستهلاكي عبر العولمة الإلكترونية، من جهة ثانية. والحالة نفسها يعيشها إنسان المجتمعات المتقدمة، لكن موته يتبدى في سيطرة الرتابة والآلية القاتلة وفقدان الذات، ودائمًا بحصار التسطيح الاستهلاكي نفسه، الذي يحاصر العالم بشبكاته وبرمجيات محاكاته العولمية الإلكترونية.

في نهاية القرن العشرين، كان الإنسان يستطيع الهروب من واقعه بـ “أحلام اليقظة الفردية”، و”أحلام اليقظة الجمعية”. الآن تتكفل برامج المحاكاة بوسائلها السمعية ـ البصرية والهيلوغرامية لاستلابنا من الواقع. وفي مستقبل قريب، سنُستلَب بالكامل، عندما نتحول إلى “السايبورغ”؛ إنسان بمزيج من أعضاء بيولوجية وميكانيكية ورقائق إلكترونية.

يُسر النقاد الأدبيون، ومعهم مانحو الجوائز الأدبية، بالروايات التقليدية، المكتوبة بلغة أنيقة، وبسيرورة زمنية محددة، ببدايات وذروة ونهايات (قد تكون مفتوحة)؛ روايات مقتطعة من الواقع بأناقة الأدب، تحاذر الاقتراب من التابوهات إلا بحذر، ليس فقط التقليدية منها (الجنس والدين والسياسة)، بل أيضًا أحلامنا الوحشية التي نخفيها عن الآخرين. لكن هذه الروايات لا تشبه الواقع، وإنما مرآة مشوهة للحوادث فيه.

لا يمكن الاقتراب من الواقع الحالي المجنون إلى حد الانفجار، حيث كل لحظة هي انفجار احتمالات، يلوي إحداها الكاتب بمزاجيته، إلا بتقنيات أحلام اليقظة، والكوابيس، الهلوسات، وانحلال الزمان والمكان، وتبعثر الذات، وما شابه… لأن هذه الأشكال هي الواقع، هي ما نعيشه أفرادًا وجماعات، في إطار الموت اليومي والجمعي.

كان القرنان، التاسع عشر والعشرون، عصري السرديات الطوباوية الشمولية، وكان لهما رواياته. الآن تكسرت المفهومات وانحلت، ليس فقط في الأدب، بل في المجالات كلها، من الفلسفية إلى الثقافية. هناك مشاريع جديدة لمحاولة فهم العالم الحالي بجنونه… وأنا أحاول ذلك بأدبي، من دون التخلي عن الإنسانية الكوكبية. وربما تبدى ذلك في محاولاتي الأخيرة، في “الغابة السوداء” و”داريا الحكاية”.

ومشروعي المقبل “الحكاية السورية”، براويها الأنا ـ الفردية / الجمعية، انفتحت نحو آفاق أكثر شمولية في عالم المنفى. “ترانيم التخوم ” هي الرواية السادسة عن الحياة في “عوالم محاكاة”، لسوري يعيش في ألمانيا، من دون القدرة على الانفصال عن الذكريات والحنين المبهم الغامض في وجودنا.